Geographie

Schau dir mal die Bilder hier unten an - was für komische Gegenstände! Wofür haben sie wohl gedient? Ein kleiner Tipp, es hat etwas mit Gewürzen zu tun. Man verwendet diese Gegenstände auch heute noch in der Küche – nur sehen sie ein bisschen anders aus. Bestimmt hast du richtig getippt! Bei der Pfeffermühle links siehst du sogar das Mahlwerk und rechts daneben erkennst du eine schön verzierte Muskatreibe. Viele Gewürze die wir verwenden, kommen nicht in Europa vor, sondern wachsen in anderen Bereichen der Welt. Über Jahrhunderte waren Gewürze wichtige und wertvolle Handelsgüter, die über den Seeweg nach Europa kamen. Hierzu gehören z.B. der Pfeffer und die Muskatnuss. Die silberne Pfeffermühle und die Muskatreibe in Tierform zeigen die Wertschätzung, die man diesen einstmals kostbaren Gewürzen entgegenbrachte. Welche exotischen Gewürze kennst du noch? Denke zum Beispiel an die Weihnachtsbäckerei. Die alte Weltkarte zeigt dir, wo die Gewürze ursprünglich angebaut wurden. Auf der Weltkarte sind die ursprünglichen Herkunftsländer der Gewürze zu sehen. Heute werden sie zum Teil auch in anderen Ländern angebaut. Pfeffer z.B. kam ursprünglich aus Indien und Sri Lanka. Heute wird er auch in Vietnam, Brasilien, Indonesien und Malaysia angepflanzt. Passende MPZ-Führung Essen und Trinken – Tafelkultur früher und heute (BS, GS Jgst. 4, GYM, Horte, MS bis Jgst. 10, RS) Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Abbildung Pfeffermühle, Süddeutschland, 1. Viertel 18. Jahrhundert, © München Bayerisches Nationalmuseum Abbildung Muskatreibe, Norddeutschland, 1. Hälfte 17. Jahrhundert, © München Bayerisches NationalmuseumWeltkarte, Varius geographers, CC0, via Wikimedia Commons

Blick in die Vergangenheit Eine Besucherfamilie spaziert im Freilandmuseum durch eine längst vergangene Lebenswelt. Vor 100 Jahren gab es auf den Dörfern keine Wasserleitungen und keinen Strom. Alle Menschen lebten irgendwie von der Landwirtschaft. Wasser zum Waschen und Trinken kam oft von einem Gemeinschaftsbrunnen auf dem Dorfplatz. Was idyllisch aussieht, war für die Menschen kein Kinderspiel. Öffentliche Wasserstellen waren oft verunreinigt. Das führte zu Krankheiten. Jeder Reinigungsvorgang bestand aus anstrengender Handarbeit. Allein das Wäschewaschen dauerte mehrere Tage. Kinder arbeiteten natürlich mit. Holten Wasser vom Brunnen und vieles mehr. Das Klo befand sich im Freien, direkt beim Misthaufen; Nutztiere lebten unter dem gleichen Dach wie die Menschen. Das offene Feuer verrußte den Wohnraum. Das ärmliche Leben führte auch zu vielen kleinen „Mitbewohnern“ in den einfach gebauten Häusern: Läuse, Wanzen, Mäuse … Nachhaltig gedacht? Eine einfache und sparsame Lebensführung war meistens alternativlos. Deshalb hatten die Menschen auch andere Ansprüche an Hygiene als wir heute. Sie badeten zum Beispiel nur ganz selten. Die tägliche Wäsche fand an einer Waschschüssel statt. Wäschewaschen stand nur alle paar Monate auf dem Programm. Die Alltagskleidung bestand aus derben, dunklen und schmutzabweisenden Stoffen. Häufiges Wechseln war nicht drin: Verdreckte sie, wurde die Kleidung erst mal ausgeklopft. War sie zerrissen, wurde sie geflickt. Und die Sonntagskleidung trugen die Menschen nur zu seltenen Anlässen. Viele Textilien eigneten sich auch gar nicht zur Nassreinigung. Auf den beiden Fotos sind zwei Oberpfälzer Familien vor 130 und vor 100 Jahren zu sehen. Ihre Kleidungsstücke kannst Du im Spiel den früher gebräuchlichen Reinigungsformen zuordnen. Ziehe dazu das Kästchen mit der richtigen Reinigungsart auf die Fläche des markierten Kleidungsstücks. Was hat das mit mir zu tun? Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hat sich im 20. Jahrhundert grundlegend geändert. Hygienische Lebensverhältnisse sind für uns heute normal. Wir verbrauchen dazu allerdings zu viel Wasser, Strom sowie umweltbelastende Reinigungsmittel und schaffen uns immer wieder neue Geräte an; diese sollen uns helfen, noch „sauberer“ und komfortabler zu leben. Wir leisten uns viele billige Kleidungsstücke. An die Stelle des Schonens und Reparierens sind das Wegwerfen und der Neukauf getreten. Unser Lebensstil verschwendet kostbare Naturgüter mit vielen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima überall. Millionen Menschen weltweit leben heute unter viel schwierigeren hygienischen Bedingungen als unsere Vorfahren. Für viele gibt es keinen Zugang zu sauberem Wasser. Nachhaltigkeit 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Wir übernutzen die Erde schon seit 50 Jahren. Damit in Zukunft alle Menschen auf einem gesunden Planeten produktiv und friedlich leben können, müssen wir dringend den Verbrauch von Naturgütern einschränken. In vielen armen Ländern der Erde werden Lebensmittel und Konsumwaren für unseren Bedarf unter katastrophalen ökologischen und sozialen Bedingungen hergestellt - mit schwerwiegenden Folgen für die Natur, die Gesundheit und Sicherheit der Menschen. Sei dabei! Mit den folgenden Aktionen kannst du die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Sauber! Hygiene auf dem Land und anderswo (BS, MS Jgst. 7, MS Jgst. 8, RS Jgst. 7, RS Jgst. 8, RS Jgst. 9) Information zum MuseumKomm auf die Website des Freilandmuseums Oberpfalz! Wie der Alltag der Menschen ausgesehen hat, erkundest du am besten im virtuellen Rundgang. Abbildungsnachweis Titelbild: Familie © Foto: Freilandmuseum Oberpfalz, Elisabeth Wiesner | Unterwäsche auf der Leine © Foto: Freilandmuseum Oberpfalz

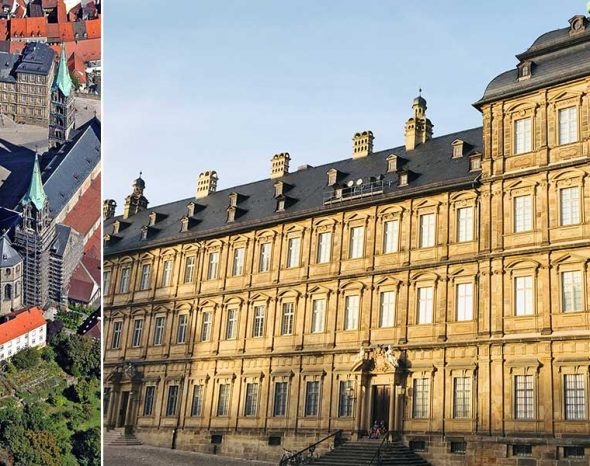

Wie kam die Kartoffel zu uns? Die Kartoffel gehört zur Familie der Nachtschattengewächse und ist damit eine Verwandte von Tomaten, Paprika und Auberginen. Ursprünglich stammt die Kartoffel aus den südamerikanischen Anden, wo sie seit mehr als 7000 Jahren von den Ureinwohnern angebaut wird. Spanische Eroberer brachten die in Europa bis dahin unbekannte Knolle im 16. Jahrhundert mit, aber es dauert lange, bis sie sich bei uns durchsetzte. Zunächst waren die Menschen gar nicht so begeistert davon. Der König Friedrich II von Preußen erkannte die Vorteile der Kartoffeln: Sie wachsen auf vielen verschiedenen Böden, vertragen Nässe besser als Getreide und sind eine nahrhafte Speise für Mensch und Vieh. Er befahl Mitte des 18. Jahrhunderts den Bauern, Kartoffeln anzupflanzen. So kam es, dass Kartoffeln zum Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung wurden. In einigen Gegenden werden sie auch „Erdapfel“ genannt. Historische Fotos im oberfränkischen Bauernmuseum Bamberger Land zeigen Bauern bei der Kartoffelernte. Kartoffellese, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffelernte, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffelfeld, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffeln sind nachhaltig, weil … Kartoffeln wachsen in verschiedenen Klimazonen und Bodenarten – und werden auf vielfältigste Weise zubereitet. Außerdem kann man sie einfach transportieren und mehrere Monate lang lagern, ohne dass sie verderben. Das hilft unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Im Vergleich zu anderen Grundnahrungsmitteln wie z.B. Weizen benötigt der Anbau von Kartoffeln viel weniger Wasser, weil sie eine kürzere Wachstumssaison haben. Aus Kartoffeln kann man sogar erneuerbare Energie gewinnen. Zum Beispiel werden Kartoffelschalen für die Biogaserzeugung verwendet. Kartoffeln sind gesund, weil … Sie enthalten viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Wichtig ist dabei die Art der Zubereitung. So erhöht das Frittieren in Öl den Fettgehalt. Beim Kochen oder Backen bleiben die Nährstoffe weitgehend erhalten. Sortenvielfalt Heute gibt es zahlreiche Kartoffelsorten, je mit eigenem Geschmack, Form und Farbe! Beliebte Sorten bei uns heißen Linda, Sieglinde, Bintje, La Ratte, Vitelotte, Laura, Marabel, Adretta und Bamberger Hörnchen. Kartoffelsorten werden eingeteilt in drei Kategorien: festkochend, vorwiegend festkochend und mehlig kochend. Festkochende Sorten wie zum Beispiel Bamberger Hörnchen eignen sich hervorragend für Kartoffelsalat. © Bauernmuseum Frensdorf, Susanne Görl © Bauernmuseum Frensdorf, Susanne Görl © Bauernmuseum Frensdorf, Yvonne Jähns-Kretschmer Rezeptideen Kartoffeln lassen sich auf unzählige Arten zubereiten – von einfachen Pellkartoffeln bis hin zu Aufläufen, Suppen und Eintöpfen … Welche Gerichte erkennst du hier? Überlege erst - und lasse Dir dann die Lösung anzeigen. © Fotos: Adobe Stock Free Collection Kartoffel-Keuzworträtsel Nachhaltigkeit Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt. BNE steht dabei für Bildung für nachhaltige Entwicklung mit dem Sinn, Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen. 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache findest du HIER. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Die tolle Knolle – Stärke und Vielfalt der Kartoffel (FöS, GYM Jgst. 5 - 8, MS Jgst. 6 - 9, RS Jgst. 7 - 8) Informationen zum MuseumInmitten einer vielfältigen Kulturlandschaft liegt das Bauernmuseum Bamberger Land. Die Gebäude des ehemaligen Bauernhofes mit Wohnstallhaus, Scheune, Austragshaus und Backofen gruppieren sich um einen idyllischen Innenhof. Farbenfrohe Schablonenmalereien sowie originale Möbel und Gerätschaften dokumentieren die ländliche Wohnkultur in der Zeit um 1920 und spiegeln die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines bäuerlichen Betriebes wider. Bauernmuseum Frensdorf,© Anny Maurer Bauernmuseum Frensdorf,© Anny Maurer Abbildungsnachweis Titelbild: © Bauernmuseum Frensdorf, Yvonne Jähns-Kretschmer

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach…“ so klingt es nicht nur im bekannten Kinderlied, im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim klappern die Mühlen noch heute. Im kurzen Video könnt ihr das Modell einer Ölmühle aus Königshofen im Landkreis Aschaffenburg sehen, die im Museum wiederaufgebaut wurde. Sie ist über 200 Jahre alt und immer noch im Einsatz. Mithilfe der Wasserkraft treiben die großen Wasserräder die Mühlsteine und eine Stempelpresse an. Es wurden früher zumeist Pflanzensamen wie Leinensaat, Mohnsamen oder Bucheckern für die Herstellung von Öl zerquetscht. In unserer Mühle verwendete man vor allem Bucheckern. Sieben Kilogramm brauchte man davon für einen Liter Öl. Das waren ungefähr 25.000 Stück, die der Müller vorher sammeln musste. Video: Lisa Baluschek © Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Wasserkraft Aufgrund von Wasserkraft konnten in früheren Zeiten große Mengen an Öl hergestellt werden, denn Wasser hört nicht auf zu fließen. Heutzutage gibt es kaum noch Mühlen, aber die Wasserkraft wird aktuell eingesetzt, um Strom herzustellen. Damit gehört Wasserkraft zu den sogenannten „erneuerbaren Energien“, das bedeutet, dass diese Rohstoffe nicht ausgehen, anders als Erdöl oder Kohle. Kennst du weitere Formen die zu den erneuerbaren Energien gehören? Nachhaltigkeit 17ziele.de Die Menschen brauchen im modernen Leben heute überall Strom. Daher ist es so wichtig, dass wir Strom aus Erneuerbaren Energien, wie der Wasserkraft, gewinnen. Ziel 7 ermahnt uns, saubere Energie für die Stromgewinnung zu nutzen. Nur diese schadet der Umwelt nicht. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Wasserkraft (FöS, MS) Informationen zum MuseumDas Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim bietet viele weitere Beispiele zur Wasserkraft. Da gibt es noch einiges zu entdecken. Abbildungsnachweis Titelbild: Wasserschöpfrad ©Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

Jetzt beginnen wir mit den Reisevorbereitungen. Auf die Reise nehmen wir eine Weltkarte mit, die wir selbst gestalten: Du brauchst: • blaues, etwas dickeres Papier• normales Schreibpapier• Karton, Moosgummi oder Schleifpapier• Schere• Kleber• Büroklammer oder anderes Metallstück• MagnetUnd so geht´s: • Schneide die Kontinente aus und klebe sie auf. Das geht gut auf einem blauen, etwas dickeren Papier.• Lass am besten um die Kontinente herum einen blauen Rand.• Wer möchte, kann die Kontinente beschriften.• Man kann aber auch Inseln basteln, z.B. aus Karton, aus Moosgummi, aus Schleifpapier …. Zwischen den Kontinenten und Inseln muss dabei Platz für unser Boot bleiben.• Das Boot kannst du aus kleinerem Papier falten (Faltanleitung) oder aus Zahnstochern bauen oder … Wichtig ist nur, dass unten eine Büroklammer oder ein anderes magnetisches Stückchen Metall befestigt wird. Mit Hilfe des Magneten kannst du das Boot zwischen den Kontinenten/Inseln umherfahren. Das Boot fährt auf dem Papier, wenn man den Magneten direkt unter dem Papier bewegt und so das Boot mitzieht. Die erste Station auf unserer Weltreise ist Ozeanien. Ozeanien besteht aus sehr vielen Inseln und liegt oberhalb von Australien. Ozeanien-Raumeinblick 01, Einblick in die Dauerausstellung Ozeanien. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner Dieses echte Boot findest du im Museum in der Ozeanien-Ausstellung. In dieser Ausstellung gibt es viele verschiedene Boote zu sehen. Da die Menschen in Ozeanien auf vielen Inseln verteilt leben, sind sie oft mit dem Boot unterwegs. Früher haben die Menschen dort auch sehr viel Fisch gegessen. Um Fische zu fangen, sind sie mit den Booten aufs Meer gefahren. Unsere nächste Station ist Afrika. Recycling-Art-Maske „Dagmar Meyer“, Romouald Hazoumè, Porto Novo, Republik Benin, Afrika. © Museum Fünf Kontinente. Foto: Marianne Franke. Hier siehst du eine Maske, die der Künstler Romuald Hazoumè aus weggeworfenen Dingen gebaut hat. Kannst du erkennen, woraus? Die Nase ist ein abgebrochener Schuhlöffel und was ist der Mund einmal gewesen? Klicke auf das Bild und erfahre mehr zu dieser Maske. Jetzt sind wir in Asien angekommen! Orient-Raumeinblick 02, Einblick in die Dauerausstellung Orient. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner Auf diesem Foto sieht man eine Vitrine aus der Orient-Ausstellung. "Orient" war früher der Name für Länder, die im Osten liegen.Hier geht es um den Islam. Der Islam ist eine weit verbreitete Religion. Das dicke Buch in der Mitte der Vitrine ist ein Koran, das heilige Buch des Islam. Im Koran sind viele wichtige Regeln und Geschichten aufgeschrieben.Um Lesen und Schreiben zu lernen, muss man viel üben. Als das Papier noch nicht erfunden war oder wenn sehr teuer war, haben die Menschen auf allen möglichen Dingen Schreiben geübt. Eine solche ungewöhnliche Übungstafel sieht man in der Vitrine ganz links. Das ist ein Knochen von einem Kamel. Dieser Knochen ist ein Schulterblatt. Wir haben auch einen solchen Knochen, aber wir können ihn nur im Spiegel erkennen, weil er hinter unserer Schulter oben im Rücken liegt. Willkommen auf dem südamerikanischen Kontinent! Der Mais kommt ursprünglich aus Südamerika und wird dort schon seit Jahrtausenden angebaut.Du hast bestimmt schon mal Mais gegessen. Magst du vielleicht Popcorn? Dann bist du hier richtig. Gefäß. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner In dieser Pfanne haben die Menschen in Südamerika bereits vor 1000 Jahren Popcorn zubereitet.Möchtest du selbst Popcorn machen? Du brauchst: • einen Topf mit Deckel• ein bisschen Öl• getrocknete Maiskörner. Die gibt’s im Supermarkt im Regal mit den getrockneten Hülsenfrüchten und dem Reis. Und so geht’s: • Topf öffnen,• einen Esslöffel Öl hineingeben,• die Kochplatte auf mittlere Hitze schalten,• den Mais hineingeben, bis der ganze Boden mit einer Schicht davon bedeckt ist,• den Deckel schließen und abwarten, bis der Mais aufplatzt. Das kann man deutlich hören.• Wenn die Platzgeräusche weniger werden, die Platte ausschalten, den Topf öffnen und das Popcorn essen. Wer möchte, kann das Popcorn natürlich noch salzen oder zuckern oder nach Art der Ureinwohner in Kanada mit Ahornsirup mischen. Möchtest du mehr erfahren? Klicke auf das Bild mit dem Gefäß. Die letzte Station unserer Reise ist Nordamerika. Wenn man an die Ureinwohner Nordamerikas denkt, fallen einem meist ganz schnell die sogenannten Wappenpfähle ein. Diese Pfähle gibt es vor allem an der Westküste Kanadas. Die Pfähle sind meist sehr wichtig für die Familie und haben auch eine Bedeutung für größere Gruppen. Wappenpfähle im Stanley Park in Vancouver, Kanada. © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Susanne Bischler. Hier werden häufig Geschichten erzählt, manchmal geht es um die Entstehung der Menschen oder der Tiere. Eines ist aber jedenfalls ganz sicher: Man hat niemals Menschen an die Wappenpfähle gebunden. Das ist eine üble Geschichte, die man den Ureinwohnern angedichtet hat.Hat dir unsere kleine Weltreise Spaß gemacht? Dann schau doch mal bei uns im Museum Fünf Kontinente vorbei und nimm deine Eltern mit! Und falls du Lust hast, kannst du hier noch ein Memo-Spiel spielen: Passender Beitrag auf XponatMaske Passende MPZ-FührungenWeltreise (MS bis Jgst. 6, FöS, GS, Horte, Inklusionsklassen bis Jgst. 6)Kinder der Welt (MS bis Jgst. 6, FöS, GS, Horte, Inklusionsklassen bis Jgst. 6)Masken (GS, MS, RS, FöS, Inklusionsklassen, GYM, Horte)In 90 Minuten um die Welt (FöS, GS, Horte, Inklusionsklassen bis Jgst. 4) Informationen zum MuseumDas Museum Fünf Kontinente zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kulturen aus Afrika, Amerika, Asien, Australien, dem Orient, der Südsee und Europa auf. HIER findest du Informationen zum Museum und seinen spannenden Ausstellungen. Abbildungsnachweis Titelbild: Kontinente. © Museumspädagogisches Zentrum, Zeichnungen: Georg Schatz

Kennst du Jupiter, Venus & Co.? Nein? Dann bist du hier genau richtig! Genauer gesagt: im RömerMuseum in Weißenburg, denn hier gibt es viele der römischen Götter zu sehen. Im gesamten Museum kannst du die verschiedenen Gottheiten entdecken, aber besonders viele kleine Götterstatuen sind im Schatzfund aus Weißenburg zu finden. Wieso hat man diese hier gefunden? Das liegt daran, dass die Region um Weißenburg, genau wie viele andere Gebiete in Deutschland, früher einmal zum Römischen Reich gehörte. Herkules – DER Superheld Eine der Figuren ist Herkules, der größte Held der Antike. Der Vater von Herkules ist Jupiter, der oberste Gott. Seine Mutter ist ein Mensch. Als Halbgott hat Herkules natürlich auch außergewöhnlich viel Kraft. Berühmt ist er vor allem durch die zwölf scheinbar unlösbaren Aufgaben geworden, die er gemeistert haben soll. Von diesen schweren Arbeiten erzählen verschiedene Sagen. Einige sind in der hier abgebildeten Statue verarbeitet. Klicke verschiedene Gegenstände an, die Herkules auf dem Bild an und bei sich trägt, und erfahre mehr über ihre Geschichte! Wie wurden sie verehrt? Die Götter konnten sehr unterschiedlich verehrt werden. Im Alltag trugen die Menschen Ringe mit Göttern oder Götternamen darauf, oder sie besaßen ein Kästchen mit einer Götterverzierung. Manche hatten auch kleine Statuen, die zu Hause im eigenen Altar, dem lararium, standen. An öffentlichen Plätzen, zum Beispiel in Thermen oder auf Märkten, gab es Weihesteine. Für eine gelungene Unternehmung oder ein fertig gebautes Gebäude wurde dem betreffenden Gott in einer Inschrift auf dem Stein gedankt. Außerdem gab es für die Götter Tempel – also eine Art Kirchen –, in denen sie angebetet wurden. Dort machten die Menschen den Göttern kleine Geschenke, wie z.B. Votivbleche. Die Götterwelt und ihre Symbole Auf Statuetten von römischen Göttinnen und Göttern sind oft keine Namen angegeben. Häufig wissen wir nur durch die Attribute, um wen es sich handeln könnte. Attribute sind Symbole, die die Figuren bei sich haben. Sie stehen entweder für bestimmte Geschichten, die die Gottheit erlebt hat, oder für gewisse Fähigkeiten, die der Gottheit zugeschrieben werden – ähnlich wie bei Herkules. Folgend findest du ein Memory-Spiel, bei dem du das richtige Attribut der Gottheit zuordnen musst! Informationen zum MuseumMehr Informationen zum RömerMuseum und was man sonst noch so Römisches in Weißenburg entdecken kann (und das ist eine Menge), findest du HIER. Abbildungsnachweis Titelbild: Statuetten. © Archäologische Staatssammlung München, Foto: M. Eberlein, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Heute begeben wir uns im Museum Fünf Kontinente auf die Suche nach außergewöhnlichem Schmuck. Schmuck kann auch Körperbemalung sein. Die gibt es vergänglich oder dauerhaft, als Tätowierung. Wir betrachten heute Schmuck von den Kontinenten ASIEN, OZEANIEN und SÜDAMERIKA. Asien Die Bemalung mit Henna, einer pflanzlichen Farbe, hat in Asien eine lange Tradition. Vor allem in Indien ist sie weit verbreitet. Bei verschiedenen Festen bemalen sich die Menschen mit Henna. Die aufwendigsten und schönsten Motive werden vor einer Hochzeit für die Braut gemalt. Hier siehst du in einem Video, wie man eine Bemalung mit Henna selbst machen kann. Ozeanien Tattoos für die Ewigkeit sind unter anderem bei den Einwohnern Ozeaniens üblich. Auch hier haben die Muster bestimmte Bedeutungen und es gibt genaue Regeln, wer welches Muster tragen darf. Tätowierungen (oder auch Tatauierungen) gelten in Ozeanien als Schutz für den Körper. Vor allem aber zeigen sie die gesellschaftliche Stellung und Familie des Trägers oder der Trägerin. Die Frauenfigur links ist am ganzen Körper tätowiert. Genauso der kleine „Klettertiki“ auf der rechten Seite. Die Originale befinden sich im Museum Fünf Kontinente. © Museum Fünf Kontinente, links: Foto: Marietta Weidner; rechts: Foto: Nicolai Kästner Wir nennen ihn Klettertiki, weil er auf diesem Stelzentritt ganz nach oben klettert. Die Tikifiguren gibt es auf den Marquesas-Inseln in der Südsee. Sie sind menschenähnliche Wesen mit übernatürlichen Kräften. Südamerika Auch die Kayapó aus Brasilien sind bekannt für ihren Körperschmuck. Aber nicht nur Bemalung sondern auch Federschmuck ist dort sehr wichtig. Ihr kennt sicher die Federhauben der Ureinwohner Nordamerikas. In Südamerika gibt es ebenfalls beeindruckenden Federschmuck. Die langen Federn bei diesem linken Kopfschmuck sind Schwanzfedern vom Ara. Der Halsschmuck mit Federn stammt auch von den Kayapó aus Brasilien. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Marietta Weidner Bei der Herstellung des Federschmucks gibt es – genau wie bei der Körperbemalung und Tätowierung – vorgeschriebene Regeln. Die Federn und die anderen Materialien, zum Beispiel die Pflanzensamen als Perlen, erzählen etwas über den stolzen Besitzer des Schmucks. Gestalte deine eigene Federkette Wenn ihr auch eine Halskette mit Federn bauen wollt, braucht ihr Federn, Perlen und Wolle und/oder ein Lederband. Und dann könnt ihr loslegen…. © Museumspädagogisches Zentrum Informationen zum Museum… und wenn ihr noch mehr über Tatoos und Körperschmuck oder über die Menschen, die diesen Schmuck tragen, wissen wollt, geht doch einfach ins Museum Fünf Kontinente. Abbildungsanchweis Titelbild: © Museum Fünf Kontinente, Foto: Marietta Weidner (Ausschnitt)

Schau dir das Bild an: Wie gefällt dir diese Landschaft? Hättest du Lust, dort zu leben? © Staatliche Antikensammlungen München Das Bild zeigt eine Hügellandschaft in der Toskana. Vielleicht hast du dort schon einmal Urlaub gemacht. Dann hast du dich auf uraltem Etruskerland befunden. Denn von der römischen Bezeichnung „Tusci“ für das Volk der Etrusker leitet sich die Bezeichnung „Toskana“ ab. Das Gebiet der Etrusker reichte aber weit über die Toskana hinaus. In ihrer Blütezeit im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus herrschten sie von der Po-Ebene in Norditalien bis südlich von Neapel. Spuren ihrer Kultur finden wir aber über einen sehr viel längeren Zeitraum hinweg, vom 9. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. A4H9J9 Cerveteri Lazio Italy The Etruscan archaeological site of the Necropolis of Banditaccia DAS VOLK DER ETRUSKER Die Etrusker waren ein geheimnisvolles Volk. Noch heute wissen wir nicht, woher sie kamen. Lebten sie schon immer in Mittelitalien und waren also „Eingeborene“? Oder sind sie aus Kleinasien eingewandert? Heute neigen die Wissenschaftler zu der Annahme, dass die Etrusker hervorgegangen sind aus einer Verbindung von bereits in Mittelitalien ansässigen Völkern und Einwanderern aus dem Osten. Es gibt zahlreiche etruskische Inschriften. Doch die Sprache können wir zwar lesen, aber nicht verstehen. Dadurch bleiben viele Fragen offen. Was wir von den Etruskern wissen, haben wir aus den vielen Grabfunden abgeleitet, die wir kennen. Die Etrusker bauten nämliche riesige Grabhügel für ihre Toten und bestatteten sie mit reichen Beigaben. Die Staatlichen Antikensammlungen in München besitzen eine sehr große Sammlung von etruskischen Funden, die du dir im Museum anschauen kannst. SCHMUCKSTÜCKE Dabei fallen die wunderschönen Schmuckstücke aus Gold auf. Gold gab es in der Toskana kaum. Aber es gab Eisen, das die Etrusker gegen Gold tauschen konnten. Sehr schnell lernten sie, mit dem Werkstoff Gold umzugehen, und wurden vor über 2500 Jahren die größten Meister der Goldschmiedekunst, vor allem dank einer ganz besonderen Technik: Sie schmolzen Gold zu winzig kleinen Kügelchen, dem Granulat, und löteten diese auf geformte Goldbleche. Dabei schafften sie es, dass die Goldkügelchen nicht zerliefen. Zwischen den Granulatkügelchen brachten sie hauchdünne Fäden aus Golddraht an, das Filigran. Die feinsten dieser Drähte sind weniger als einen Millimeter dünn – eine ungeheure Leistung in dieser Zeit ohne Lupen und andere moderne Hilfsmittel! Etruskischer Schmuck In der Vergrößerung kannst du die winzigen Kügelchen (Granulat) und feinen Drähte (Filigran) aus Gold gut erkennen. Manche Schmuckstücke waren auch mit kleinen Tieren verziert. © Staatliche Antikensammlungen München, Foto: Renate Kühling GESTALTE DEIN EIGENES SCHMUCKSTÜCK Hast du Lust, dein eigenes Schmuckstück zu kreieren? Die Anleitung hilft dir dabei. Vorlagen-für-Prägung-AnhängerHerunterladen Wenn du keine Goldfolie zu Hause hast (vielleicht noch vom letzten Weihnachten), kannst du auch die Metalldeckel von Joghurt- oder Quarkbechern benutzen. Und statt Perlen kannst du Alufolie zu Kugeln drehen und mit einer Nadel durchstechen. Achte darauf, dass die Prägung mit den Erhebungen immer die Vorderseite bildet. So kannst du Granulat und Filigran nachbilden. Passendes FreizeitangebotAußerdem kannst du auch deinen Geburtstag mit den Etruskern feiern: Das MPZ bietet einen Geburtstag für Kinder und Jugendliche an: Zeit zum Glücklichsein – zu Gast bei einem etruskischen Gelage. Informationen zum MuseumMöchtest du noch mehr über die Etrusker erfahren? Dann komm doch in die Staatlichen Antikensammlungen in München. Dort kannst du dir neben etruskischen Schmuckstücken noch viele weitere spannende Funde ansehen, die dir etwas über dieses rätselhafte Volk verraten. Damit du den Geheimnissen der Etrusker auf die Spur kommst, haben wir vom MPZ einige Entdecker-Blätter für dich gemacht. Hier kannst du sie herunterladen. Drucke sie aus und mache dich im Museum auf die Suche. Entdecker-BlätterHerunterladen Abbildungsnachweis Titelbild: © Staatliche Antikensammlungen München, Foto: Renate Kühling (Ausschnitt)