Martin von Wagner Museum

Das antike Mahl Als Highlight des Tages empfanden die Menschen im antiken Griechenland das Abendessen – und alles, was danach kam. Bemalte Trinkgefäße aus dieser Zeit verraten uns heute viel darüber, wie es damals bei Tisch zuging. Sitten mit allen Sinnen Ein Mahl bestand für die Menschen im alten Griechenland nicht nur aus Essen und Trinken. Vor allem am Abend ging es hoch her: Nach dem eigentlichen Abendessen folgte ein locker-fröhliches Trinkgelage, das sogenannte Symposion, bei dem recht viel Wein getrunken wurde. Dazu erklang Musik, die Menschen sangen gemeinsam oder beschäftigten sich mit Denksportaufgaben. Nicht selten kamen hier auch politische Diskussionen in Gang. Besonders beliebt waren Geschicklichkeitsspiele. Beim Kattabos-Spiel zum Beispiel mussten die letzten Tropfen Wein aus einer Schale auf ein kleines Metallplättchen geschleudert werden. Hier seht ihr eine bemalte antike Trinkschale, eine sogenannte Kylix. Sie zeigt Menschen beim Symposion. Schau dir das Bild genau an und schreibe auf, was dir besonders auffällt: Wer nimmt am Trinkgelage teil? Was verrät dir die Darstellung der antiken Tisch- und Trinksitten? © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Tausche dich auch mit anderen über deine Beobachtungen und über unsere heutigen Tischsitten aus. Da beim Symposion nur die Männer feierten und tranken, zeigt das Bild hier auch nur männliche Personen. Beim Abendessen dagegen waren auch Frauen zugelassen. Man lag auf dem linken Ellenbogen, zum Tisch gedreht, auf Holzsofas, die meist mit Kissen gepolstert waren. Ein bis drei Personen passten auf ein Sofa. Sowohl vor dem Essen als auch zwischen Essen und Symposion musste man sich Hände und Füße waschen, denn Schuhe waren bei Tisch nicht gestattet. Außerdem salbte man seinen Körper vorher mit Öl. Wer das nicht tat, galt als unrein. Was vom Essen übrig blieb, bekamen die Sklaven. Abfälle, die auf den Boden gefallen waren, durften die Hunde fressen. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass die Männer auf dem Bild nicht aus Bechern, sondern aus großen Schalen trinken, die sie unten, am Fuß, anfassen. Durch ihre Größe und Form waren die Trinkschalen schwierig zu halten und zu balancieren. Trinken war in der Antike also keine leichte Sache – und so fiel es auch schwer, sich richtig zu betrinken – ein sehr positiver und durchaus beabsichtigter Nebeneffekt! Von Schalen und Bechern Nicht alle Trinkgefäße hatten die oben gezeigte Form. Es gab auch Schalen, die keinen Fuß zum Hinstellen hatten und daher immerzu gehalten werden mussten. Auch die Schalen für religiöse Trankopfer, die zu jedem Essen dazugehörten, sahen anders aus als die gewöhnlichen Trinkbecher. Gelagert wurden Getränke und flüssige Lebensmittel meist in Kannen, die auch Amphoren genannt werden. Das Geschirr der Antike umfasste insgesamt viele verschiedene Gefäße und auch Teller. Besteck gab es zu dieser Zeit noch nicht, da das Essen bereits kleingeschnitten auf den Tisch kam. - Es wurde dann ganz einfach mit den Händen gegessen. Heute trinken wir nicht mehr aus Schalen. Dass Becher standfester und besser in der Hand zu halten sind, haben auch schon die Menschen in der Antike festgestellt. Außerdem kamen damals allmählich andere Sitten auf. Die Menschen tranken nicht mehr gemeinschaftlich aus Schalen, sondern jeder legte Wert auf ein eigenes Trinkgefäß. So wurden die flachen Schalen schrittweise von schmaleren und standfesteren Bechern abgelöst. Allerdings ist der Unterschied zwischen Schale und Becher für uns heute nicht immer eindeutig zu erkennen. Handelt es sich bei den folgenden Gefäßen um Becher oder Schalen? Ordne zu. Vom Gemeinschaftserlebnis zum „Tafelluxus“ Aus einer Schale zu trinken, war nicht besonders praktisch. Aber es förderte das Gemeinschaftsgefühl, da mehrere Menschen aus der gleichen Schale tranken. Ihre korrekte Verwendung wurde als Kulturgut von Generation zu Generation weitergegeben und drückte die soziale Zugehörigkeit aus. Wie auch der Krater, das Mischgefäß für den Wein, wurden die Schalen mit detaillierten Bemalungen dekoriert, um möglichst alle, die daraus tranken, zu unterhalten. Dieser gemeinschaftliche Sinn des Essens und Trinkens ging aber ab dem späten 4. Jahrhundert. v. Chr. im Zuge vieler kultureller Veränderungen verloren. Durch die Feldzüge Alexanders des Großen kamen Luxusgüter aus Metall, sogar aus Gold und Silber, in Umlauf. Mittelständische Bürger versuchten, den reichen Adel nachzuahmen. Die Kylix wurde vom teureren Skyphos (Trinkbecher) abgelöst und Kratere wurden immer kleiner, damit jede Person ihr eigenes Trinkgefäß hatte. Das luxuriöse Glas faszinierte durch seine Transparenz und durch reiche Farben, Bemalungen mit Figuren kamen ganz aus der Mode. Statt der gemeinschaftlichen Trink-Zeremonie rückte nun der Tafelluxus in den Vordergrund. Das Trinkgefäß wurde zum Statussymbol. Hier siehst du ein antikes Glasgefäß. Vergleiche es mit heutigen Glasgefäßen. Onichoe © M192, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer Informationen zum MuseumWillst du noch mehr darüber wissen, wie die Menschen in der Antike gelebt haben? Dann besuch doch mal das Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Abbildungsnachweis Titelbild: L886, © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer

Ein Schönheitswettbewerb unter Göttinnen, eine Entführung, ein hölzernes Pferd, das es in sich hat, und die abenteuerliche Irrfahrt des Odysseus: In der antiken Mythologie ranken sich viele spannende, aber nicht immer „ehrenhafte“ Geschichten um den Trojanischen Krieg. Schönheitswettbewerb mit Folgen Drei Frauen - die Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite - streiten sich um einen Apfel. Nicht um irgendeine Frucht, sondern um einen goldenen Apfel, der als Siegespreis für die Schönste unter den Damen vorgesehen ist. Kein Wunder, dass die drei mit harten Bandagen und nicht immer mit fairen Mitteln kämpfen. Aphrodite zum Beispiel versucht es mit Bestechung des Kampfrichters: Wenn Paris, der Sohn des trojanischen Königs Priamos, Aphrodite zur Siegerin kürt, dann erhält er als Belohnung die schöne Helena, auf die er schon lange ein Auge geworfen hat. Paris lässt sich auf den unehrenhaften Handel ein, doch es stellt sich heraus, dass Aphrodite den Königssohn mit falschen Versprechungen gelockt hat: Helena ist bereits Menelaos, dem König von Sparta, versprochen. Um sie für sich zu gewinnen, muss Paris erneut zu unfairen Mitteln greifen: Er entführt die Schöne kurzerhand nach Troja – und mit diesem Kidnapping beginnt der Trojanische Krieg. Beide Kriegsparteien sind etwa gleich stark. Das griechische Heer, angeführt von Agamemnon, soll Helena wieder zurückholen. Auf seiner Seite stehen die Helden Achilles und Odysseus, unterstützt von den Göttinnen Hera und Athena. Auf trojanischer Seite dagegen kämpften der heldenhafte Hektor sowie Aeneas, der Sohn der Göttin Aphrodite, die zusammen mit Apollon auch im Krieg mitmischt. Die Bemalung auf folgender Vase zeigt eine Szene vor Beginn des Trojanischen Kriegs. Schau sie dir genau an und überlege um welches Ereignis es sich handelt. Zankapfel © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Helden oder Betrüger? Laut der antiken Mythologie gab es im Krieg ungeschriebene Gesetze und Prinzipien, an die sich alle beteiligten Personen halten mussten. So wurde grundsätzlich von Männern erwartet, dass sie im Falle einer Niederlage heldenhaft ihr Leben opferten anstatt zu fliehen und damit ihr Leben zu retten. Als ein solch „ehrenwerter“ Krieger galt zum Beispiel Achilles: Er handelte entschlossen, hielt sich streng an die Vorschriften und war daher letztlich auch erfolgreich. Daher folgten ihm seine Männer bedingungslos. Odysseus hingegen, ein Gefährte Achilles, handelte oft listig und betrügerisch. Das führte ihn zwar auch zum Erfolg, kam aber bei seinen Gefolgsleuten nicht immer gut an. Der Held büßte dadurch etwas von seinem Ruhm ein. Aber auch die Trojaner handelten nicht immer ehrenhaft. Paris zum Beispiel hatte mit seinem Konkurrenten Menelaos ausgemacht, dass ein Zweikampf darüber entscheiden solle, wer Helena zur Frau bekäme. Doch der Kampf entwickelte sich für Paris sehr ungünstig, so dass die Göttin Aphrodite einschreiten musste, um Paris zu retten. Sowohl Paris‘ Verbündeter Hektor als auch die Griechen akzeptierten diesen unfairen und unehrenhaften Sieg jedoch nicht. Der Krieg ging daher in die nächste Runde… Die folgende Szene zeigt sowohl das Paar Helena und Paris als auch Hektor und seine Frau Andromache. Aber wer ist wer? Tipp: Helena ist enttäuscht; Paris trägt Flügelschuhe, die ihn besonders flink (aber auch flüchtig) machen; Hektor ist schwer bewaffnet; Andromache ist stolz auf ihn. Wer zuletzt lacht… Doch am Ende war es wieder ein Betrug, durch den nach zehn Jahren der Krieg beendet wurde: Nach langer erfolgloser Belagerung Trojas stellten die Griechen den Trojanern ein riesiges hölzernes Pferd vors Stadttor und gaben es als „Friedensangebot“ aus. Die Trojaner fielen auf die von Odysseus ersonnene List herein und zogen das Pferd in die Stadt. Sie wollten es der Göttin Athena weihen, um von ihr geschützt zu werden. In Wirklichkeit versteckten sich in dem Pferd jedoch griechische Soldaten, die in der Nacht herauskamen und die Stadttore für die griechischen Truppen öffneten. Damit war der Krieg entschieden und Trojas Schicksal besiegelt. Aeneas Flucht © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Als einziger Trojaner konnte Aeneas aus der brennenden Stadt fliehen. Auf der Abbildung ist zu erkennen, dass er mit seinem Vater und seinem Sohn flüchtete. Und wer weiß, ob es die Stadt Rom und das mächtige römische Weltreich ohne Aeneas je gegeben hätte. Seine Nachkommen sollen der Sage nach nämlich Rom gegründet haben… Obwohl der Trojanische Krieg der antiken Mythologie entstammt, steckt doch in den sagenhaften Abenteuern von Paris, Odysseus & Co. auch vieles, was bis heute gilt: Kriege werden nie ganz „ehrenwert“ geführt, sie sind kein Vergnügen. Auch in Troja blieben am Ende eine vollkommen zerstörte Stadt und viele getötete oder heimatlos umherirrende Menschen. Daraus gelernt hat man bis heute leider wenig. – Überleg du dir einmal, was die Menschen aus dem Trojanischen Krieg lernen könnten… Informationen zum MuseumDu willst mehr über die Helden Griechenlands erfahren? Dann besuch doch mal das Martin von Wagner Museum in Würzburg oder orientiere dich hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: Achilles gegen Hektor © ZA63, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann.

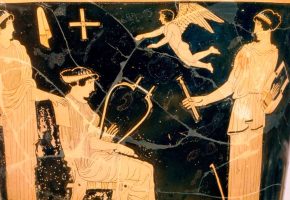

Musik hat die Menschen schon immer begleitet. Auch Fundstücke und Texte aus der griechischen und römischen Antike zeigen, wie wichtig Musik zu dieser Zeit war. Leider sind heute fast keine originalen antiken Instrumente mehr erhalten. Daher wissen wir nicht sicher, wie die Musik damals geklungen hat. Auf Vasen sind häufig Musikinstrumente abgebildet. Sie erzählen uns, zu welchen Anlässen Musik gespielt wurde und von wem. Sie lassen außerdem erahnen, welche Stimmung die Musik vermittelt hat und wie dazu getanzt wurde. Musik in jeder Lebenslage Verschiedenste Ereignisse wurden in der Antike musikalisch untermalt. Besonders wohlhabende Menschen in Griechenland hatten häufig musizierende Sklaven oder spielten selbst ein Instrument. Auch Frauen blieben nicht von der Musikkultur ausgeschlossen, sondern musizierten daheim, denn das wurde als Teil der künstlerischen Bildung gesehen. Aber auch in der Öffentlichkeit spielte Musik eine große Rolle. Sie durfte zum Beispiel nicht fehlen auf Hochzeiten, beim sportlichen Fünfkampf, dem Pentathlon, und auf vielen anderen Festen. Beim Symposion (Trinkgelage) wurde den Gästen etwas auf Blasinstrumenten wie dem Doppelaulos (doppelte Holzklarinette) oder auf Saiteninstrumenten wie der Kithara vorgespielt. Trompeten und Hörner wurden unter anderem im Krieg verwendet. Mit ihnen ließen sich Signale über weite Strecken hörbar machen. Im Theater dagegen waren vor allem der Chor und die Tänzer von großer Bedeutung. Diskuswerfer und Weitspringer, © L204, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Genau wie heute löste Musik auch schon früher emotionale Wirkungen aus. Die griechisch-römische antike Musik soll einfach gebaut und fröhlich gewesen sein - vielleicht so ähnlich wie ein Großteil unserer heutigen Pop-Musik. Hörst du auch manchmal Musik beim Lernen oder zum Entspannen? Ähnlich war es vermutlich auch in der Antike. Damals glaubte man sogar, die Menschen könnten durch die Musik die Grenzen zur göttlichen Welt überschreiten. So beeinflussten die Götter und die Menschen sich gegenseitig mit Hilfe von Musik. Das zeigt sich besonders bei dem mythischen Sänger Orpheus. Der bekannteste Musiker der Antike wird häufig mit einer Lyra, einem kleinen Saiteninstrument zum Zupfen, dargestellt. Seine musikalischen Fähigkeiten galten als magisch: Er schaffte es, selbst die Götter der Unterwelt durch sein Spiel zu bewegen. Diese gestatteten ihm daraufhin, seine eigentlich tote Frau Eurydike in die Welt der Lebenden zurückzuholen. Musik als Mordmotiv Mit seiner Musik konnte Orpheus aber nicht nur Menschen „verzaubern“, sondern sie auch ablenken, betören und stören. Laut der griechischen Mythologie spielte er zum Beispiel auch für Krieger, die dadurch nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit ihre militärischen Aufgaben und Pflichten erfüllten. Vor allem den Frauen der Krieger gefiel diese Wirkung von Orpheus Musik nicht. Sie wollten, wie das in der Antike üblich war, von ihren Männern beschützt werden. Spätestens als Orpheus seine Frau Eurydike endgültig an die Unterwelt verlor, weil er sich seinen Emotionen hingegeben und zu ihr umgedreht hatte, galt er nach griechischer Auffassung als unmännlich oder sogar als Frauenfeind. Dass er sich anschließend jungen Männern zuwandte, verstärkte die Ablehnung des mythischen Sängers. Die Frauen wurden wütend, fielen ganz aus der ihnen in der Antike zugewiesenen Rolle, bewaffneten sich und töteten den Lyraspieler eigenhändig. Du siehst: Musik kann auch ganz schön gefährlich sein. In diesem Fall lieferte sie sogar ein Mord-Motiv! Orpheus Tod, L534, © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Informationen zum MuseumWenn du mehr über die Musik in der Antike erfahren möchtest, schau doch mal in Würzburg im Martin von Wagner Museum vorbei, schneller geht es hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: Musizierende Frauen © L521, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer

Warst du schon mal im Theater oder hast vielleicht sogar selbst Theater gespielt? Bereits vor 2500 Jahren ließen sich die Menschen im antiken Griechenland von Theateraufführungen begeistern. Hier erfährst du, worüber die Zuschauerinnen und Zuschauer damals lachten (oder vielleicht auch weinten) und warum die Schauspieler zumeist Masken trugen. Theater – ein göttliches Vergnügen Dionysos © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Wenn es im alten Griechenland etwas zu feiern gab, dann durfte Dionysos nicht fehlen: der griechische Gott der Freude, des Weines und der Verwandlung. Er ist aber auch der Gott des Theaters. Im 5. Jhdt. v. Chr. wurde in Athen ein riesiges Theater zu seiner Ehre errichtet. Es war in den anstehenden Felshang gebaut, besaß eine runde Spielfläche, die ‚Orchestra‘ und umfasste knapp 17.000 Sitzplätze – unglaublich, Oberammergau hat als Freiluftbühne zum Beispiel gerade mal 4.500 Sitzplätze, ist aber trotzdem das größte Theater seiner Art (überdachter Zuschauerraum, Bühne frei). Die Waldbühne in Berlin hat 22.290 Plätze, also mehr als das Dionysostheater. Und wer stand im antiken Griechenland auf der Bühne? – Frauen jedenfalls nicht, denn das galt als unanständig. Frauenrollen wurden von Männern übernommen. Das war ohne weiteres möglich, da die Schauspieler generell Masken trugen. Verschlagene Alte, © Martin von Wagner Museum der Universität, Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Diese Tonfigur aus der frühen Antike zeigt einen Komödienschauspieler in Frauentracht, der den Typus der ‚verschlagenen Alten‘ verkörpert. In griechischen Komödien wurden gerne Szenen oder typische Charaktere aus dem Alltagsleben nachgeahmt und - meist mit einem leichten Augenzwinkern - verspottet. Überlege, was die ‚verschlagene Alte‘ zum Beispiel zu ihrem Ehemann gesagt haben könnte, der nach Mitternacht leicht angetrunken nach Hause kam. Theaterstücke für jede Stimmungslage Auch schon im alten Griechenland wollten die Menschen im Theater gut und spannend unterhalten werden, wollten lachen, staunen und erschreckt werden, mit den Helden auf der Bühne bangen und sich freuen. Für jede Stimmungslage und jeden Bedarf gab es im antiken Theater die passenden Stücke: Tragödien brachten tragische Heldenschicksale auf eine besonders aufwändig, mit hohen Aufbauten ausgestattete Bühne. Komödien dagegen griffen Themen und Personen aus dem Alltagsleben auf, die humorvoll mit derbem Spott überzogen wurden. Satyrspiele, die ebenfalls leichtere Unterhaltung boten, wurden immer im Anschluss an drei Tragödien, sogenannte Trilogien, aufgeführt. Sie sollten als Persiflage auf die schwerwiegenden, ernsten Mythenstoffe der Tragödien die Stimmung wieder aufheitern. Auf der Bühne tummelten sich dann seltsame Mischwesen, Menschen mit Pferdeschweif und Eselsohren: die sogenannten Satyrn, die in der griechischen Mythologie als die Begleiter des Dionysos galten. Je nach Stück kamen unterschiedliche Kostüme und Masken zum Einsatz. Besonders die Komödie brauchte solche Hilfsmittel, um die Menschen mitreißen und erheitern zu können. Da die Gesichter der Schauspieler immer hinter Masken versteckt waren, kam es bei ihnen vor allem auf ausdrucksvolle Gebärden und eine wohlklingende, kräftige Stimme an. Damit man in den oft riesigen Theatern überall verstehen konnte, was auf der Bühne gesprochen wurde, hatten die Masken zudem meist große, trichterartige Mundöffnungen, die den Schall verstärkten. Neben den Schauspielern gab es auch einen Chor, der in der Orchestra zu Flötenmusik sang und tanzte. Seine Aufgabe bestand darin, Ereignisse zusammenzufassen oder anzukündigen und die Gefühlslage der Handlung zu spiegeln, so dass sich das Publikum noch stärker angesprochen fühlte. Gespielt wurde immer im Freien. Daher wurden häufig Architekturmalereien, sogenannte „Skenographien“, als Bühnenkulisse verwendet. Die folgenden Bilder zeigen Kostüme, Masken und Szenen aus antiken Tragödien und Komödien. Überlege, ob das gezeigte Bild auf eine Tragödie oder eine Komödie hinweist. Die Auflösung siehst du, wenn du die Karte wendest. In den meisten Theaterstücken schlüpften die Schauspieler in die Rolle eines mythologischen Helden. Such dir eine Gruppe von drei bis vier Personen, die mit dir ein kurzes Stück aufführen. Am besten nehmt ihr eine euch allen bekannte Heldengeschichte als Vorlage (zum Beispiel eine Episode aus der Odyssee oder der Herkules-Sage) und skizziert grob die Handlungsabfolge. Den Rest könnt ihr improvisieren. Natürlich sind in eurem Stück alle Geschlechter willkommen! Informationen zum MuseumAntike Terrakotta-Masken, Theaterdarstellungen auf Tafelgeschirr und sogar ein Modell sowie noch viele weitere Ausstellungsstücke zum antiken Griechenland könnt ihr euch im Martin von Wagner Museum in Würzburg anschauen. Mehr Infos zu seinen antiken Schätzen findest du hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: © Modell eines griechischen Theaters zur Zeit des Aischylos, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer.