Natur und Technik

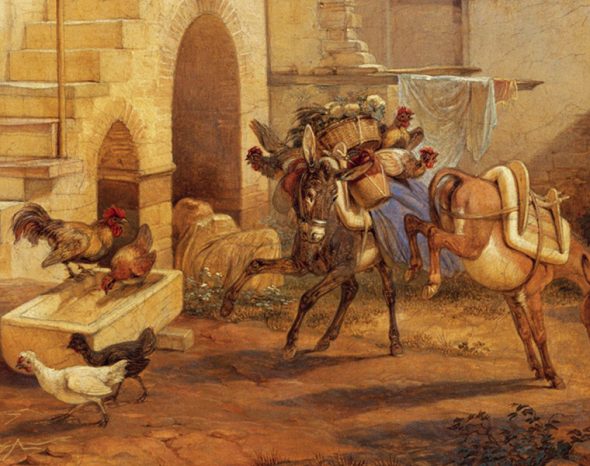

Museen sammeln. Das ist zumindest eine der Aufgaben, die Museen haben. Dabei sind Museen oft spezialisiert – beispielsweise auf Gemälde oder Skulpturen, Gefäße der Antike oder archäologische Fundstücke, Maschinen, Spielzeug oder Fingerhüte, Fotografien, Tierknochen oder Steine und vieles andere mehr. Allein in Bayern gibt es über 1300 Museen! Und trotz der Verschiedenartigkeit der Kostbarkeiten, die in den einzelnen Museen gesammelt werden, finden sich manche Motive und Themen immer wieder. Und zwar in ganz unterschiedlichen Museen. Hühner gesucht! Sabine hat eine besondere Leidenschaft für Hühner – lebende Hühner. Immerhin zählen Hühner zu den häufigsten Haustieren! Deshalb haben wir uns in einigen Museen und deren Online-Sammlungen auf die Suche gemacht, ob auch dort wohl Sabines Lieblingstiere zu finden sind. Und wir haben jede Menge entdeckt! Hennen, Hähne, Küken …So finden sich Hühner auf zahllosen Gemälden, in ihren typischen Bewegungen und mit wunderbar schillerndem Gefieder gemalt. In manch einem Bild spielen sie die Hauptrolle, sie dienen zur Belebung einer ländlichen Szene oder tummeln sich an den Nebenschauplätzen in weihnachtlichen Krippen. Manchmal sind sie auch Teil eines Stilllebens, liegen hier – oft bereits gerupft – fertig zur Zubereitung in der Küche auf dem Tisch. Und schon fällt uns die Hühnerbraterei auf dem Oktoberfest ein. – Ein Foto davon aus dem Jahr 1921 gibt es im Münchner Stadtmuseum. Wenn du auf die Bilder klickst, vergrößern sie sich. In einer Ölskizze festgehalten Genial beobachtet und meisterhaft realistisch gemalt, lange bevor Fotos eine Hilfe hätten sein können Eine sogenannte „Kraienköppe“ – das ist eine besondere Hühnerrasse – ist auch dabei … mehr zu diesem Gemälde. Lebloses zum Stillleben angeordnet Unterm Tisch und auf dem Spieß … Zur Duftwolke des Münchner Oktoberfestes gehören Brathendl einfach dazu von links nach rechts: Hubert von Heyden, Henne mit zwei Küken (Studie), um 1897, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Melchior d' Hondecoeter, Hühnerhof, Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Alte Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Jacob Jordaens, Der Satyr beim Bauern, um 1620/21, Leinwand auf Eichenholz aufgezogen, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; Carl Schuch, Stillleben mit gerupftem Huhn, um 1885, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Neue Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Rundkrippe mit Verkündigung an die Hirten, Anbetung und volkstümlichen Szenen (Ausschnitt), Neapel 2. Hälfte 18. Jahrhundert © Bayerisches Nationalmuseum München; Philipp Kester, Münchner Oktoberfest – Hühnerbraterei, 1921, Fotografie, Gelatineentwicklungspapier, Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Kester (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0 Ein gebratenes Hendl gibt es aber auch in dem Gemälde „Schlaraffenland“ aus dem 16. Jahrhundert von Pieter Bruegel d. Ä. zu sehen. Es hat die gleichnamige Geschichte von Hans Sachs zum Thema. Im Schlaraffenland, so heißt es hier, flögen gebratene Hühner herum und den Faulen sogar direkt in den Mund. – Bei Bruegel liegt allerdings das gebratene Huhn nur auf dem Tisch. Pieter Bruegel d. Ä., Das Schlaraffenland, 1567, Eichenholz, 51,5 x 78,3 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Krähen, picken, gackern ... Die alten Griechen waren vom Kampfverhalten der Hähne fasziniert, die ihre Rivalen aus dem Revier vertreiben. Deshalb sind Hahnenkämpfe sogar auf Vasen der Antike abgebildet. von links nach rechts: Vase mit Hahnenkampfszene, Bandschale des Tleson-Malers, Ton, 550-530 v. Chr., aus Athen, gefunden in Tarent. Staatliche Antikensammlungen, München Foto: © Renate Kühling, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek; Ernst Andreas Rauch, Goldener Hahn (7), 1958, München, Borstei, Foto: © Museumspädagogisches Zentrum; Hühner im Freilichtmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee © Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee; Hubert van Heyden, Geflügelhof, um 1900, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt) CC BY-SA 4.0 Dass aber Hähne nicht nur kampflustig sind, sondern auch Frieden stiften können, zeigt sich in der Münchner Borstei: Dort steht auf einem Sockel ein goldener Hahn, der an Alexander Puschkins „Märchen vom goldenen Hahn“ erinnern könnte. Es handelt davon, dass Hühner vor nahenden Feinden warnen. Denn sie können über ihre Füße Schwingungen im Boden spüren. Richtig Leben bringen Hühner in manch ein Freilichtmuseum. Dort kannst du sie beobachten beim Gackern, Picken und Sandbaden. Aufgeregte Hühner © Museumspädagogisches Zentrum Denn seit den alten Römern gehörten Hühner über Jahrhunderte zu einem Garten dazu und trugen so zur Ernährung der Bevölkerung direkt vor Ort bei. Ei, Ei ... Zugegeben: Auf unserer Suche haben wir auch manchmal um die Ecke gedacht. Denn welche Rolle spielen denn Hühnereier für uns? Wir essen Eier hart- oder weichgekocht – im Schlaraffenland würden wir sie direkt aus der laufenden Schale löffeln –, wir braten Spiegeleier, backen mit Eiern Kuchen oder stellen damit Nudeln her. Durchschnittlich isst jede(r) Deutsche pro Jahr etwa 230 Eier! – Grund genug, einmal darauf zu achten, wo die Eier herkommen, wie die Hennen leben und wo sie für uns die Eier legen!Doch aus Ei lässt sich noch viel mehr herstellen. Farbe zum Beispiel. Wird Farbpigment mit Ei angerührt, erhält man sogenannte Tempera. Wie wunderbar diese zarten Farben auch noch nach fast 600 Jahren strahlen, kannst du in der Alten Pinakothek bewundern: Fra Filippo Lippi, Verkündigung Mariae, um 1443/45, Tempera auf Pappelholz, 205,8 x 187,9 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Aber auch in der Impfstoffherstellung spielt Hühnereiweiß eine wichtige Rolle. Wir sind sicher: Auch hierzu gibt es in einem Museum, das sich mit Medizingeschichte auseinandersetzt, ein passendes Exponat. Hühnergötter, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Foto: © Jan-Peter Reichert, Deutsches Meeresmuseum Und übrigens: Damit die Hühner im Stall gut geschützt sind und gut legen, wurden mancherorts „Hühnergötter“ aufgehängt. So werden Feuersteine genannt, bei denen im Meer Kalkeinschlüsse ausgewaschen wurden, so dass ein Loch entstand. Solche Steine findest du an Nord- und Ostsee oder zum Beispiel auch im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Entwirf deine Hühner-Ausstellung im Modell! Stell dir vor, du planst – als Ausstellungs-Kurator*in – eine Sonderausstellung zum Thema Hühner. Überlege dir, welche Objekte aus welchen Museen du gerne ausstellen würdest. Welche Themen möchtest du in deiner Ausstellung behandeln, was den Besuchern mitteilen?Stöbere in Ausstellungskatalogen oder Online-Sammlungen verschiedener Museen, schau dich bei Museumsbesuchen, im Stadtraum oder in der Wohnung um. Was könnte zum Thema Hühner passen?Du brauchst:• Papier• Karton• Knetmasse oder Schokoeiereinwickelmetallfolie• Stifte, Schere, Klebeband• Schuhkarton(s), dein Puppenhaus, falls du dieses hierfür verwenden darfst, oder Ähnliches So geht’s:• Dein Puppenhaus oder der Schuhkarton dienen dir als Ausstellungsräume im Miniformat. Überlege, wie groß deine Exponate im Modell werden dürfen, damit sie in diese „Räume“ passen.• Fertige entsprechend kleine Zeichnungen von den Exponaten an, male Rahmen darum und schneide sie aus.• Forme dreidimensionale Exponate – Skulpturen zum Beispiel – als kleine Figuren aus Knetmasse. Bau einen kleinen Sockel aus Karton dazu.• Sortiere deine „Exponate“ nach Themen.• Nutze dein Puppenhaus oder einen Schuhkarton, um deine Ausstellung aufzubauen.• Probiere aus, ob an mancher Wand ein Hintergrund aus farbigem Papier gut wäre.• Jetzt brauchst du nur noch Publikum. Lade dazu Spielfiguren in deine Ausstellung ein! Ausstellungsaufbau im Schuhkarton. Mit Skizzen nach Pablo Picasso, Jacobus (Jacomo) Victors, Philipp Kester, Pieter Bruegel d. Ä. und Mario Sala, Bozetto nach Ernst Andreas Rauch © Museumspädagogisches Zentrum Noch mehr entdeckt? Noch viel mehr Exponate rund um das Thema Hühner sind in den verschiedensten Museen zu finden! In Kunstmuseen, Medizinhistorischen Sammlungen und, und, und … Teile deine Entdeckungen auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZtierisch. Aber Vorsicht! Nicht alle Objekte in Museen dürfen einfach fotografiert werden! Mach also auch mal eine Skizze oder sende eine Textnachricht. TIPP: Genug über Hühner erfahren? Dann mach dich bei deinem nächsten Museumsbesuch mal auf die Suche nach deinem persönlichen Lieblingstier und lass dich anregen, so jede Menge Neues über dieses Tier herauszufinden! MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Vom Haustier bis zum Fabelwesen – Tierdarstellungen in der Kunst (GYM bis Jgst. 11, MS, RS) Passende MPZ-FührungGeflügelte Drachen, zahme Löwen oder die Kuh im "Wohnzimmer". Tiere auf Bildern in der Alten Pinakothek (Horte, MS bis Jgst. 6, RS bis Jgst. 6, GYM bis Jgst. 6, FöS, GS)Welche Krippe ist die schönste? – Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums (Horte, GS) Informationen zum MuseumDie hier vorgestellten Hühner stammen aus diesen Museen: Alte Pinakothek, Bayerisches Nationalmuseum, Deutsches Meeresmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee, Münchner Stadtmuseum, Staatliche Antikensammlungen, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Mit dem Museumsportal findest du Museen in deiner Nähe. Abbildungsnachweis Titelbild: Carl Wilhelm Freiherr von Heideck, Haus in Athen (Ausschnitt), 1838, Leinwand, 69 x 47 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), URL: https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/detail/haus-in-athen-30016533, CC BY-SA 4.0

Heute ist es ganz selbstverständlich: Frauen haben das gleiche Recht auf Bildung wie Männer! Dafür mussten Frauen aber lange kämpfen. Noch im 19. Jahrhundert galten Mädchen und Frauen als unbegabt für Mathematik oder Naturwissenschaften. Doch einige mutige Frauen arbeiteten damals schon als Forscherinnen und lieferten den Beweis, dass das nicht stimmt. Im 20. Jahrhundert – in Bayern 1903 – wurden Frauen dann gegen den Widerstand vieler Männer endlich zum Universitätsstudium zugelassen und eroberten die Hörsäle.Wer waren solche „starke“ Frauen? Namen wie Marie Curie und Lise Meitner sind halbwegs bekannt, aber wer hat schon von Caroline Herschel und Cecilia Payne gehört? – All diese Frauen waren hervorragende Wissenschaftlerinnen und haben bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Wir möchten euch jetzt einige von ihnen vorstellen, die es nicht, wie viele ihrer männlichen Kollegen, zu einem Denkmal in einer Ruhmeshalle gebracht haben. Caroline Herschel (1750 - 1848) Ölgemälde: Melchior Gommar Tieleman; Foto des gemeinfreien Gemäldes: unbekannt, 1829 Melchior Gommar Tieleman, Ölgemälde Caroline Herschel Hannover (Ausschnitt), als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Lange bevor Frauen an die Universitäten durften, glänzte Caroline Herschel als erste weibliche Astronomin. Sie hatte das Glück, als Mädchen rechnen und schreiben lernen zu dürfen. Ihr Vater war ein großer Bewunderer der Astronomie und gab diese Begeisterung an seine Kinder weiter. Mit 22 Jahren folgte Caroline ihrem älteren Bruder Friedrich Wilhelm Herschel nach England. Dort arbeitete sie als Haushälterin für ihren Bruder, unterstützte ihn aber gleichzeitig auch bei der Himmelsforschung und beim Bau seiner Teleskope. Unbekannter Autor, Herschel 40 foot, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Nachdem ihr Bruder Wilhelm durch die Entdeckung des Planeten Uranus im Jahr 1781 berühmt wurde, konnte sie ihm als wissenschaftliche Assistentin an den englischen Hof folgen. In den Nächten war sie mit ihrem Bruder auf Beobachtungsposten und notierte die Sternenorte, die er ihr vom oberen Ende seines riesigen Fernrohrs aus zurief. Caroline Herschel führte auch eigene astronomische Berechnungen durch. Nachdem sie 1786 einen Kometen entdeckt hatte, bekam sie am königlichen Hof eine Anstellung mit einem Gehalt von 50 Pfund im Jahr. Damit war sie die erste Frau, die als Wissenschaftlerin bezahlt wurde. Später entdeckte sie noch viele weitere Kometen sowie einige Doppelsterne und erstellte Kataloge für Sternenhaufen und Nebelflecken. Caroline Herschel wurde von den Gelehrten ihrer Zeit sehr geschätzt. Sogar ein Mondkrater und ein Kleinplanet wurden nach ihr benannt. Lise Meitner (1878 – 1968) Weiße Marmorbüste von Chrysille Schmitthenner, Lise Meitner, Atomphysikerin(1914-2000), im Ehrensaal des Deutschen Museums, 1991. © Deutsches Museum, Foto: BN47629 (Ausschnitt) Auch Lise Meitner gehörte noch zu den Frauen, die nicht das Gymnasium besuchen durften. Sie musste sich privat auf das Abitur vorbereiten. Nach ihrem Mathematik- und Physikstudium in Wien war sie 1906 die zweite Frau, die dort in Physik promovierte.Sie arbeitete in Berlin mit Max Plank und Otto Hahn auf dem Gebiet der Kernphysik und Radioaktivität zusammen. 1926 erhielt sie eine Anstellung als Professorin, musste aber als Jüdin 1938 vor den Nationalsozialisten nach Schweden fliehen. Per Post hielt sie den Kontakt zu Otto Hahn und leistete so einen wesentlichen Beitrag zur Entdeckung der Kernspaltung von Atomen. Sie war die Erste, die verstand, was auf dem Kernspaltungstisch passierte. Kernspaltungstisch Original, Inventar Nummer CD 83498. © Deutsches Museum München Den Nobelpreis für ihre gemeinsame Forschungsleistung erhielt 1944 allerdings der Chemiker Otto Hahn allein.Auf dem folgenden Bild siehst du den Versuchsaufbau, mit dem die Wissenschaftler Otto Hahn (1879-1968), Lise Meitner (1878-1968) und Fritz Straßmann (1902-1980) 1938 die Kernspaltung entdeckten. HIER findest du spannende Hintergrundinfos vom Deutschen Museum in München zu dem bedeutenden Versuch der drei Wissenschaftler*innen. Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979) Cecilia Helena Payne Gaposchkin (1900-1979), Foto: Smithsonian Institution aus den USA, © Flickr Commons (Ausschnitt), über Wikimedia Commons Cecilia Payne gilt heute als eine der hervorragendsten Astronom*innen des vergangenen Jahrhunderts. Sie entdeckte, dass die Sterne zum größten Teil aus Wasserstoff bestehen. Aber auch ihr Weg als weibliche Wissenschaftlerin war äußerst steinig. Sie wurde von der Schule verwiesen, weil sie statt der Bibel ein Buch über Platon las. Auf Umwegen durfte sie dann doch noch ihren Studienabschluss in Botanik an einem Frauen-College in Cambridge machen. Mehrere Vorträge begeisterten sie für die Astronomie und ein Stipendium ermöglichte ihr den Wechsel nach Amerika, an die berühmte Harvard Sternwarte. Dort untersuchte die junge Frau für ihre Doktorarbeit Sternenspektren, wie sie Josef von Fraunhofer 1814 bereits von der Sonne gezeichnet hatte. Sonnenspektrum mit Fraunhoferschen Linien, Inventar Nummer BN43952 b. © Deutsches Museum München Cecilia Payne verstand als Erste, dass die Sterne vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen. - Eine bedeutende Entdeckung, die jedoch bei ihren männlichen Kollegen anfangs auf Widerstand stieß. Es herrschte damals die Überzeugung, dass Sterne aus den gleichen Materialien bestehen wie die Erde. Aber Cecilias Erkenntnis setzte sich durch.Wie viele andere Frauen auch, behauptete sich Cecilia Payne gegenüber all den Widerständen, die ihr im Laufe ihres Frauenlebens begegnet sind. Wenn du noch mehr solche starken Frauen kennenlernen möchtest, dann spiele unser Wissenschaftlerinnen-Memo. Memospiel "Starke Frauen" Klicke dich durch unser Memospiel mit einer kleinen Auswahl berühmter Wissenschaftlerinnen, die nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs darstellen. Unzählige weitere berühmte Wissenschaftlerinnen haben einen großen Einfluss auf die moderne naturwissenschaftliche Forschung ausgeübt und wären es wert, dass man über sie schreibt. Nachhaltigkeitsaspekte Inzwischen sind bei uns ungefähr 50 % aller Studierenden Frauen. Trotzdem ist immer noch nur ein Drittel aller in Deutschland arbeitenden Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen weiblich. Vor allem im Globalen Süden müssen Mädchen und Frauen auch heute noch um ihre Schulbildung kämpfen. Die SDGs der Vereinten Nationen fordern den Abbau dieser Ungleichheiten. Alle Menschen sollen die gleichen Bildungschancen haben - das ist eine zentrale Forderung des SDG 4. SDG 5 verlangt, Frauen die gleichen Chancen und Möglichkeiten auf Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben zu geben. In SDG 8 ist der Anspruch auf gleiche Bezahlung von Frauen und Männern festgehalten. Informationen zum Museum Das Deutsche Museum in München zeigt noch viele weitere Meisterwerke aus Natur und Technik. Abbildungsnachweis Titelbild: Ruhmeshalle München mit Büsten berühmter Männer. © Bayerische Schlösserverwaltung, Maria Scherf, München. Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? Die neue Ausstellung „Landwirtschaft und Ernährung“ im Deutschen Museum München möchte dich zum Nachdenken anregen. Wie werden unsere Lebensmittel produziert und welchen Einfluss haben unsere Essgewohnheiten auf die Welternährung und den Klimawandel? Neben Infos zu Nutzpflanzen mit interessanten und anschaulichen Pflanzenmodellen kommen auch wichtige Aspekte von Fleisch- und Milcherzeugung nicht zu kurz. Schau dir einmal dieses große Lebensmittelregal an! Hier erfährst du viel über dein Essen! Woher kommt zum Beispiel der Reis? Wie klimafreundlich ist die Verarbeitung einer Sojabohne? Klicke auf die einzelnen Felder und erfahre mehr! Foto: Deutsches Museum, Hubert Czech, bearbeitet Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Klimagase oder Treibhausgase, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Distickstoffoxid (N₂O) sind Gase in der Atmosphäre, die die Wärmestrahlung der Erde reflektieren und so dafür sorgen, dass es auf der Erde nicht zu kalt wird. Bis zu einem gewissen Grad ist dieser Treibhauseffekt notwendig für das Leben auf der Erde. Bild: Unsere Erde, © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Aber da die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre seit 200 Jahren steigt, kommt es zum Klimawandel. Es wird wärmer auf der Erde und damit zu einem Problem für uns alle. Der wachsende Ausstoß der Treibhausgase und die damit verbundenen Erwärmung der Erdoberfläche, führen dazu, dass viele Tier- und Pflanzenarten aussterben. Die zunehmende Wärme lässt die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Das Wetter verändert sich, Hitzewellen werden länger, gleichzeitig gibt es starke Niederschläge – Anzeichen eines beginnenden Klimawandels. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Die Weltbevölkerung produziert mehr Klimagase, als die Erde verträgt. Bei der Nahrungsmittelproduktion, aber auch bei der Erzeugung von Energie durch Verbrennen von fossilen Energieträgern (Holz, Öl, Gas, Kohle) entstehen zu viele Treibhausgase. Wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten, unseren Konsum und unsere Produktionsmethoden verändern. MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Ein Königreich für Klimaretter (Deutschklasse MS Jgst. 7-9, GS Jgst. 4, MS, RS bis Jgst. 6) Passende MPZ-FührungenSchulklassenprogramm ab 8. Klasse im Deutschen Museum: Klima auf dem Teller - Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? (BS,GYM, MS, RS ab Jgst. 8)Schulklassenprogramm für Grundschule im Botanischen Garten: Weizen, Mais und Reis – Gräser für die Welt (BS, FöS, GS, GYM, Horte, MS, RS) Informationen zum MuseumGehe doch mal auf die Suche nach diesem Regal im Deutschen Museum. Finde heraus, wieso die Paprika eckig ist, was die Sektflasche da zu suchen hat und was genau der Vorteil von Instantsuppe sein könnte. Je nachdem, welche Kategorie du auf dem Medienpult vor dem Regal auswählst, bekommst du weitere Informationen zu Grundnahrungsmitteln, Spezialnahrung, zu Herstellung, Konservierung, Geschmack von Lebensmitteln, zu Genussmitteln und zu Geschichte und Gesellschaft. Im Freiland des Botanischen Gartens in München findest du die Pflanzen, die die Grundnahrungsmittel Reis, Mais, Weizen und Hirse liefern. Informiere dich. Abbildungsnachweis Titelbild: Ein Regal mit 45 Lebensmitteln aus dem Spektrum der Ernährung. Bild: Deutsches Museum, Hubert Czech

Früher, in einer Zeit, die weit vor unseren modernen Maschinen lag, war die Forstwirtschaft eine körperlich anspruchsvolle und mühsame Arbeit. Die Menschen mussten auf einfache Werkzeuge wie Äxte, Beile und Sägen zurückgreifen. Die Holzfäller mussten viel Kraft aufwenden, um Bäume zu fällen und das Holz zu bearbeiten. Es war eine zeitaufwendige und gefährliche Aufgabe. Schau dir mal den Wandel der Werkzeuge genau an und vergleiche unsere Werkzeuge heute. Nach und nach wurden die traditionellen Werkzeuge durch leistungsfähigere Werkzeuge ersetzt. Zum Beispiel wurden Kettensägen erfunden, die es den Arbeitern ermöglichten, Bäume schnell und effizient zu fällen. Heute sind moderne Holzgewinnungsmaschinen wie Holzvollernter im Einsatz. Diese Maschinen können große Mengen an Holz in kurzer Zeit ernten und verarbeiten.Die fortschreitende Technologie hat nicht nur die Geschwindigkeit der Holzgewinnung verbessert, sondern auch die Sicherheit der Arbeiter erhöht. Moderne Werkzeuge sind ergonomisch gestaltet und mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, um Verletzungen zu minimieren. Die moderne Holzgewinnung bringt auch neue Herausforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz. Es ist entscheidend, verantwortungsvoll mit unseren Waldressourcen umzugehen und unsere Wälder nachhaltig bewirtschaften um sie langfristig zu schützen und zu erhalten. Wodurch wurden die alten Werkzeuge ersetzt? Versuche die Bilder richtig zuzuordnen. Informationen zum Museum Die „Winterstube“ im Wasmeier Museum in Schliersee dient als Zeugnis der harten Arbeitswelt der Holzarbeiter im 19. Jahrhundert. In der Ausstellung erfährst du mehr über den Baustoff Holz, dessen Gewinnung, den Transport und den Alltag der „Holzknechte“. Schau doch einfach in Schliersee vorbei und entdecke, wie sich die Werkzeuge der Holzarbeiter im Laufe der Zeit verändert haben.

Von Schüler*innen für Schüler*innen ... Da uns eine gerechte und nachhaltige Welt sehr am Herzen liegt, möchten wir, das Robotic-Team MAI des Gymnasiums Markt Indersdorf, Kindern und Jugendlichen die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen mit interaktiven und digitalen Spielen, Rätseln und Informationen näher bringen. Maßnahmen zum Klimaschutz © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Mark Indersdorf und Museumspädagogisches Zentrum Teste dein Wissen bei einem Suchspiel oder bastle dir eine Menschenkette und mache dir Gedanken zu nachhaltiger Kleidung! Vom Museumspädagogischen Zentrum für Lehrkräfte ... das Nachhaltigkeitsziel im Museum entdecken Mit einem Werk zur Landschaftsmalerei, können sehr anschaulich Themen der Nachhaltigkeit wie Umweltzerstörung, Klimawandel sowie das Verhältnis des Menschen zur Natur aus der Perspektive der Kunstgeschichte, der Alltagshistorie und der Ökologie besprochen werden. Lassen Sie ihre Schüler*innen frei assoziieren mit dem Impuls: Was hat dieses Werk mit der aktuellen Zeit zu tun? Darauf aufbauend diskutieren die Schüler*innen über Fragestellungen, wie etwa: Wie verändern sich wohl die Landschaften und damit auch die Landschaftsmalerei angesichts der globalen Entwicklungen und Klimaveränderungen in Zukunft? Welche „Maßnahmen zum Klimaschutz“ (SDG 13) können wir umsetzen? Hier ein paar Ideen von unserer Seite dazu: Globale Erwärmung, Gletscherschmelzen, steigender Wasserpegel, Aufforstung, Wald erzeugt saubere Luft, Naturschutzgebiete, Gesetze zum Klimaschutz, … © Bayerische Staatsgemäldesammlungen BeispielexponatDer Schmadribachfall | 1822Von Joseph Anton KochNeue Pinakothek Beschreibung zu diesem BeispielAls junger Mann wanderte Joseph Anton Koch 1793/94 durch das Berner Oberland und hielt seine Eindrücke in Aquarellen fest. Als erfolgreicher Künstler nahm er eines dieser Aquarelle als Vorlage für das Alpenbild. Der Schmadribachfall, das in seinem Atelier in Rom entstand. Der Künstler baut die Hochgebirgslandschaft in vier deutlich unterschiedenen Zonen auf: der Wiese im Talgrund mit reißendem Bach, dem dunklen Tannenwald, dem blanken Fels mit dem gewaltigen Wasserfall und den Gipfeln in Eis und Schnee. Koch gelang es in seinem Bild festzuhalten, wie sehr er von der wilden, unbändigen Natur ergriffen war. Dieser romantischen Haltung stehen die ruhige Komposition mit getrennten Bildzonen und eine Klarheit im Detail gegenüber, die geologisches Interesse voraussetzt. Dies entspricht wiederum dem Klassizismus, den Koch in seinen Ideallandschaften vertritt. (vgl. Xponat) MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Nachhaltigkeit - unsere Spuren auf der Erde (MS, RS, Gym, BS) Passende MPZ-FührungVier Jahreszeiten und Klimawandel – von fest gefügten Weltbildern und realen Bedrohungen (GS ab 4.Jgst., MS, RS, Gym, BS) Informationen zum MuseumWenn du mehr über Joseph Anton Koch erfahren möchtest, dann schau doch mal in den Pinakotheken vorbei. Die Galerie der Neuen Pinakothek ist aus baulichen Gründen für die Öffentlichkeit im Moment und für die nächsten Jahre geschlossen. Eine Auswahl von Meisterwerken der Kunst des 19. Jahrhunderts wird jedoch im Erdgeschoss der Alten Pinakothek (Ostflügel) und in der Sammlung Schack gezeigt. Informationen Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum" Von einer MPZ-Führung inspiriert, haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf einen digitalen Museumskoffer zum Thema BNE und Museum entwickelt. Mit diesem Kooperationsprojekt mit dem MPZ möchten sie möglichst vielen Menschen Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsziele vermitteln und zum Mitmachen einladen. Lerne die Gruppe MAI kennen in diesem Video: Abbildungsnachweis Titelbild: SDG 13 Symbol, Nachhaltige Stadt und Weltkugelfigur. © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Markt Indersdorf, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Von Schüler*innen für Schüler*innen ... Da uns eine gerechte und nachhaltige Welt sehr am Herzen liegt, möchten wir, das Robotic-Team MAI des Gymnasiums Markt Indersdorf, Kindern und Jugendlichen die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen näher bringen. Dabei wollen wir jedes Ziel mit Informationstexten, Rätseln und interaktiven Spielen vorstellen und vor allem „be-greifbar“ machen. So vermitteln wir möglichst vielen Menschen Informationen über die Nachhaltigkeitsziele und treiben diese mit voran! Wir beginnen unsere Reihe mit dem Nachhaltigkeitsziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden. © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Markt Indersdorf und Museumspädagogisches Zentrum Teste deinen ökologischen Fußabdruck, baue ein Insektenhotel und/oder gestalte deine eigene nachhaltige Stadt! Vom Museumspädagogischen Zentrum für Lehrkräfte ... das Nachhaltigkeitsziel im Museum entdecken Anhand eines mittelalterlichen Stadtmodells können verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit thematisiert werden. Dabei spielen die Grünflächennutzung, wie auch Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, zu Gesundheit und Mobilität oder zu Müllaufkommen und -vermeidung eine große Rolle. Auf diese Weise lassen sich anhand eines Exponats verschiedene Nachhaltigkeitsziele veranschaulichen, wie etwa das SDG 11. Der Beitrag #MyGreenCity - wie grün ist meine Stadt? liefert vertiefende Informationen dazu. © Bayerisches Nationalmuseum, München BeispielexponatModell der Stadt München | 1570Von Jakob SandtnerBayerisches Nationalmuseum, München Der Straubinger Drechslermeister Jakob Sandtner schuf im Auftrag von Herzog Albrecht V. von Bayern Modelle von fünf bayerischen Städten, neben München noch Burghausen, Ingolstadt, Landshut und Straubing. Ursprünglich waren sie in der herzoglichen Kunstkammer ausgestellt, heute befinden sie sich im Bayerischen Nationalmuseum. Wie aktuelle archäologische Ausgrabungen bestätigen, sind die Modelle maßstabsgerecht ausgearbeitet. In das Modell Münchens fügte man unter Kurfürst Maximilian einige Neubauten des 17. Jhs. ein (u. a. den Kaisertrakt der Residenz und die Michaelskirche mit Jesuitenkolleg). Alle fünf ehemaligen Residenzstädte zeigen eine Kopie ihres Modells im jeweiligen Stadtmuseum. Informationen zum MuseumWenn du mehr über das Stadtmodell von Sandtner, die Nutzung der Grünflächen und die Geschichte unserer Stadt erfahren möchtest, mach doch mal einen Ausflug in das Münchner Stadtmuseum oder du schaust dir gleich das originale Stadtmodell im Bayerischen Nationalmuseum an. Informationen Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum" Von einer MPZ-Führung inspiriert, haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf einen digitalen Museumskoffer zum Thema Nachhaltigkeit und Museum entworfen. In diesem Kooperationsprojekt mit dem MPZ möchten sie möglichst vielen Menschen Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsziele vermitteln und zum Mitmachen einladen. Lerne die Gruppe MAI Robotics gerne in diesem Video kennen: Abbildungsnachweis Titelbild: SDG 11 Symbol, Nachhaltige Stadt "environmental protection" und Weltkugelfigur. © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Markt Indersdorf; pixabay, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum (MPZ)

Machst du eine Reise in den Ferien? Wohin reist du? Mit welchem Verkehrsmittel kommst du zu deinem Ziel? Wo startest du? Finde das passende Wort im Koffer und ergänze die Sätze. Du planst mit einer Freundin oder einem Freund eine Reise in den nächsten Ferien. Ihr unterhaltet euch. Ziehe das passende Verb in die Lücke. Und hier die konjungierten Verben noch einmal zum Nachlesen: Reist, reisen, fährst, fahren, sitze, sitzt, gehe, Gehst, freue, Freust Nachhaltigkeit 17ziele.de Qualität in der Bildung (Ziel 4) ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Eine Sprache zu beherrschen, ermöglicht Teilhabe an Bildungsangeboten. Das MPZ bietet daher verschiedene Programme in Museen an, die das Erlernen der deutschen Sprache unterstützen, Gesprächsanlässe bieten und Wortschatz und Sprachgewandtheit fördern. Passende MPZ-FührungenUnterwegs in der Stadt (Deutschklasse GS, Deutschklasse MS Jgst. 5-6, Deutschklasse MS Jgst. 7-9, BIJ, BIK, BS, BVJ, DK BS) Informationen zu den MuseenWenn du mehr über die vielen Verkehrsmittel erfahren möchtest, dann besuche das Deutsche Museum. Das Deutsche Museum hat in München drei Standorte. Auf der Museumsinsel findest du Schiffe, im Verkehrszentrum Autos, Züge, Fahrräder, Kutschen und viel mehr. Flugzeuge kannst du in der Flugwerft in Unterschleißheim bewundern. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Reisen. © Grafik: Fabian Hofmann

Das MPZ nimmt die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit zum Anlass, das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken. Die Plattform MPZ-digital stellt dazu verschiedene Inhalte unter den Rubriken Entdecken und Ausprobieren vor. Lehr- und Erziehungskräfte erhalten hier praktische Impulse zur Umsetzung mit Kindern und Jugendlichen. Auch Familien können Angebote nutzen, um sich gemeinsam spielerisch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.Mitmachen kannst du von Zuhause aus, oder wo immer du Internetzugang hast. Teil deine Ergebnisse auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZnachhaltig. Die Beiträge stehen hier zur Verfügung mit jeweils leicht verständlichen Informationen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen: UNSERE "ZWEITE HAUT" UNSER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK NACHHALTIGKEIT UND DESIGN? GLAS – NACHHALTIG? UNTERWEGS AUF NACHHALTIGEN SOHLEN MYGREENCITY – WIE GRÜN IST MEINE STADT? Abbildungsnachweis von links nach rechts: 1) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Grafik: Fabian Hofmann; Dahinter: Alexandra Bircken, New Model Army (Ausschnitt), 2016, Foto: Haydar Koyupinar, Museum Brandhorst, Bayerische Staatsgemäldesammlungen. © Alexandra Bircken; 2) Schablone und Fotografie Gras. © Museumspädagogisches Zentrum; 3) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Blick in die Ausstellung „Thonet & Design“ (Ausschnitt), Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo); 4) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Fotografie Saal (Ausschnitt) © Bayerische Schlösserverwaltung; 5) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Grafik: Fabian Hofmann; Fotografie dahinter: „Not und Tugend“. Schuhe der Notzeit aus Stroh und Wolle, 1940/45; vegane Sneakers aus Heu bzw. Zunderschwamm (Ausschnitt), THIES 2017. © Münchner Stadtmuseum; 6) Christian Steinicken, Wilhelm von Breitschwert, München aus der Vogelschau, Blick in südöstlicher Richtung (Ausschnitt), um 1880. © Münchner Stadtmuseum Abbildungsnachweis Titelbild: siehe Abbildungsnachweis Bildgalerie Beitrag, Bearbeitung: © Museumspädagogisches Zentrum, München

Auf dem Bild siehst du Modelle von verschiedenen Körperzellen. Die Modelle stehen im Deutschen Museum und sind 25000-fach vergrößert. Damit du dir das besser vorstellen kannst: Ein Mensch, der so große Zellen hätte, wäre 50 km lang! Menschliche Nervenzelle (Modellbau), um 2000, Archiv, CD_L_7207_03. © Deutsches Museum, München Erkennst du die Nervenzelle? Die Nervenzelle ist die langgestreckte grüne Zelle. Manche Nervenzellen werden tatsächlich bis zu 1m lang. Sie ziehen sich durch den ganzen Körper. Die meisten Nervenzellen befinden sich im Gehirn. Diese sind sehr kurz, sonst hätten die etwa neun Milliarden Zellen auch nicht genügend Platz im Kopf. Nervenzellen sind untereinander verbunden durch die sogenannten Synapsen. Wenn wir etwas lernen, bilden sich neue Synapsen, also neue Verknüpfungen von einer Nervenzelle zu einer anderen Nervenzelle, zu einer Sinneszelle oder zu einer Muskelzelle. – Wie z.B. beim Kleinkind, wenn es beginnt, die Sprache zu verstehen, wenn es lernt, dass alle Dinge nach unten fallen oder wie ein Fuß vor den anderen gesetzt wird, um zu gehen. Aber auch beim Erwachsenen bilden sich neue Synapsen, wenn er sich die Gesichter neuer Bekannter merkt oder das Passwort für den Computer. Leicht lernen und vergessen – wie geht das? Wir lernen leichter, wenn wir uns wohlfühlen. Und es kommt beim Lernen natürlich darauf an, wie wichtig uns eine neue Information ist. Wer erinnert sich schon daran, welche Farbe die Autos hatten, die an einem vorbeigefahren sind? Obwohl die Augen die Information aufgenommen haben, haben wir sie nicht gespeichertWenn sich Synapsen wieder lösen, vergessen wir das Gelernte. Deshalb muss man Vokabeln und Formeln so oft wiederholen. Denn bei jeder Wiederholung verstärken sich die Synapsen, und die Vokabeln und Formeln werden langfristig im Gedächtnis gespeichert. Üben und Wiederholen lohnt sich also, auch wenn es mühsam ist!Trainieren und wiederholen ist auch wichtig für Tätigkeiten, die Schnelligkeit und möglichst rasche Reaktionen erfordern, wie das Auffangen oder Abwehren eines Balles, der auf ein Tor geschossen wird. Reaktionsspiel "Glanzparade“. © FC Bayern München AG, Foto: Bernd Ducke Wie schnell laufen die Signale durch den Körper? Die Nervenzellen sind nicht nur untereinander, sondern auch mit den Sinnes- und Muskelzellen verbunden. So kommen Signale von Ohr, Auge oder der Haut zum Gehirn und von dort zur Hand oder zum Bein. Und das mit einer Geschwindigkeit von etwa 350 km/h! – So schnell wie ein ICE, der mit Höchstgeschwindigkeit fährt. Test 1: Wo hast du die meisten Nerven? © Museumspädagogisches Zentrum, München Du brauchst:- einen Partner oder eine Partnerin- zwei Holzstäbchen, z.B. Zahnstocher oder Streichhölzer Drücke nacheinander mit einem Holzstäbchen oder mit zwei Stäbchen gleichzeitig auf den Rücken des Partners. Wenn du mit zwei Stäbchen direkt drückst, dann in verschiedenen Abständen von 5 mm bis 5 cm. Frage jedes Mal, wie viele Druckpunkte dein Partner spürt. Einen oder zwei?Anschließend drückst du in verschiedenen Abständen zuerst auf die Handinnenfläche, dann auf die Fingerspitzen. Danach wechselt ihr die Rollen.Die Frage ist jetzt: Bei welchem Abstand der Stäbchen spürst du zwei Druckpunkte? Muss der Abstand am Rücken größer oder kleiner sein als an der Hand, um zwei Druckpunkte zu spüren? Und was bedeutet das? Wo liegen am meisten Nerven unter der Haut? Ergebnis: Am Rücken werden erst ab einem Abstand von etwa 2 - 3 cm zwei Druckpunkte wahrgenommen. Wenn der Abstand zwischen den Stäbchen kleiner ist, spürt man nur einen Druckpunkt. An den Handinnenflächen spürt man ab etwa 5 mm Abstand zwei Druckpunkte, an den Fingerspitzen schon ab etwa 2 mm. Das bedeutet, dass die Nervenzellen am Rücken weiter voneinander entfernt liegen als an den Händen und den Fingerspitzen. © Museumspädagogisches Zentrum, München Test 2: Wie schnell reagierst du? Du brauchst: - einen Partner oder eine Partnerin- ein Lineal, 30 cm lang Teste deine Reaktionsgeschwindigkeit:Dein Partner hält die Hände so, als wolle er klatschen. Lass nun das Lineal zwischen den Händen deines Partners durchfallen, so wie du es auf dem Foto siehst. Dein Partner versucht, das Lineal möglichst schnell aufzufangen. Bei jedem Versuch lest ihr die Auffanghöhe am Lineal ab. Ergebnis: Nach mehreren Versuchen erhöht sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Das Gehirn hat gelernt, die Bewegung schneller auszuführen. Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich also trainieren. Je öfter du eine Bewegung übst, desto schneller und geschickter kannst du sie durchführen. Wenn die Signale langsamer werden … Wenn wir jedoch müde sind, werden die Signale nur noch langsam über die Synapsen weitergegeben und die Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach. Deshalb gibt es in vielen Berufen eine Pausenpflicht, um Unfälle zu vermeiden. Das ist sehr wichtig, wenn mit Maschinen gearbeitet wird oder Fahrzeuge genutzt werden.Auch durch Alkohol wird die Reaktion langsamer. Alkohol gehört zu den Nervengiften. Ebenso der Stoff Botulin, auch Botox genannt. Er wurde als Medikament gegen Nervenkrankheiten entwickelt, bei denen es zu Verkrampfungen kommt. Im kosmetischen Bereich wird Botox gespritzt, um die Muskeln im Gesicht zu lähmen. Dadurch glättet sich die Haut und Falten sind nicht mehr zu sehen. Aber die Muskeln, die zum Lachen oder Stirnrunzeln bewegt werden müssten, können dann nicht mehr kontrolliert werden. Das Gesicht wirkt wie eine starre Maske. Passender Beitrag auf XponatBiologisches Modell, Untersuchung der Reaktionsgeschwindigkeit, Untersuchung körperlicher Reaktionen Information zum MuseumIm Moment kannst du dir die Modelle in der digitalen Pharmazie-Abteilung ansehen. Derzeit wird die zweite Hälfte des Gebäudes saniert, deswegen ist dieser Bereich seit 29. Juni 2022 geschlossen. Die Modernisierung des Gebäudes soll 2028, zum 125. Jubiläum der Museumsgründung, abgeschlossen sein. Bei einem Besuch im Deutschen Museum entdeckst du viel Neues, lass dich überraschen! Abbildungsnachweis Titelbild: Menschliche Nervenzelle (Modellbau), um 2000, Archiv, CD_L_7207_03. © Deutsches Museum, München

Bei einem Spaziergang im Wald und über Wiesen kannst du schon im Frühling viele Pflanzen entdecken, die auch unter Bäumen blühen. Krokusse, Schlüsselblumen, Tulpen und Narzissen, die du vielleicht als Osterglocken kennst. So früh im Jahr fällt für die ersten Pflanzen noch genügend Licht auf den Boden, denn die Bäume haben noch keine Laubblätter und werfen kaum Schatten. Krokusse. © Botanischer Garten München-Nymphenburg Schlüsselblume. © Museumspädagogisches Zentrum Narzisse. © Museumspädagogisches Zentrum Schneeglöckchen. © Museumspädagogisches Zentrum Aber es ist kalt und der Boden ist oft noch gefroren. Wie schaffen es diese Pflanzen, trotzdem zu wachsen? Schneeglöckchen, Narzissen und Tulpen können das mit Hilfe ihrer unterirdischen Zwiebeln. Diese Zwiebeln sind keine Wurzeln, sondern besondere, eng aneinander liegende Blätter, sogenannte Speicherblätter. Sie enthalten genügend Nährstoffe und Wasser, damit die Pflanze austreiben kann. Deshalb können Speisezwiebeln auch in der Küchenschublade grüne Triebe ausbilden, wenn ab und zu Licht hineinfällt. Das hast du sicher schon mal gesehen. Speisezwiebeln. © Museumspädagogisches Zentrum Schauen wir wieder nach draußen. Beim Blick auf eine sonnige Wiese fällt auf, dass die vielen Blüten am Morgen aufgehen und sich am Abend schließen. Wie machen die Pflanzen das? Wie bewegen sie ihre Blätter? Blütenfelder. © Botanischer Garten München-Nymphenburg Am Beispiel einer Tulpe wollen wir uns das mal genauer anschauen.In vielen Läden gibt es jetzt Tulpen in verschiedenen Farben und Formen, auch aus fairem Handel. Hole dir zwei frische Tulpen - vielleicht gibt es in deiner Nähe sogar ein Feld zum Selberpflücken - und stelle sie in eine Vase. Dann kannst du jeden Tag beobachten, wie die Blüten morgens aufgehen und wie sie sich am Abend wieder schließen.Wie bewegen die Tulpen ihre Blütenblätter? Das funktioniert so: Damit die Blüte aufgeht, wächst die Schicht auf der Innenseite der Blütenblätter. Dadurch wird die Innenseite länger und die Blätter biegen sich nach außen. Am Abend wächst die Schicht auf der Außenseite der Blütenblätter und sie biegen sich nach innen. Die Bewegungen, die dadurch entstehen, nennt man Wachstumsbewegungen. Du kannst den Längenzuwachs mit einem Lineal messen. Hier kannst du die Versuchsanleitung ausdrucken - klick dazu auf das Bild. Versuchsanleitung. © Museumspädagogisches Zentrum Wenn du die Versuchsanleitung ausgedruckt hast, schneide das DIN-A4-Blatt an der gestrichelten Linie durch und hefte die beiden DIN-A5-Seiten in dein MPZ-Album. Dann kannst du täglich deine Messungen machen und die Werte hier eintragen. Fotografiere die Tulpen am ersten und am letzten Tag des Versuchs und teile die Fotos auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #MPZblätter. Schreib auch dazu, wie viele Millimeter die Blütenblätter gewachsen sind. Sehen die Blätter am Ende des Versuchs anders aus? Würdest du solche Tulpen noch verschenken? Schmuckhof des Botanischen Gartens. © Botanischer Garten München-Nymphenburg Passende MPZ FührungenFrühblüher (GS, MS, RS, FöS, GYM, BS, Horte)Die Wiese (GS, MS, RS, FöS, GYM, BS, Horte)Was brauchen Honigbienen und ihre wilden Verwandten? (GS, FöS, Horte) Informationen zum MuseumBei einem Besuch im Botanischen Garten München-Nymphenburg kannst du im Frühling viele Pflanzen mit ausgefallenen Formen und Farben entdecken. Der Botanische Garten gehört mit 21,20 Hektar Fläche und 19.600 Arten und Unterarten zu den bedeutendsten Botanischen Gärten der Welt. HIER kannst du dir anschauen, was es sonst noch im Botanischen Garten zu sehen gibt. Abbildungsnachweis Titelbild: Blütenfeld. © Botanischer Garten München-Nymphenburg

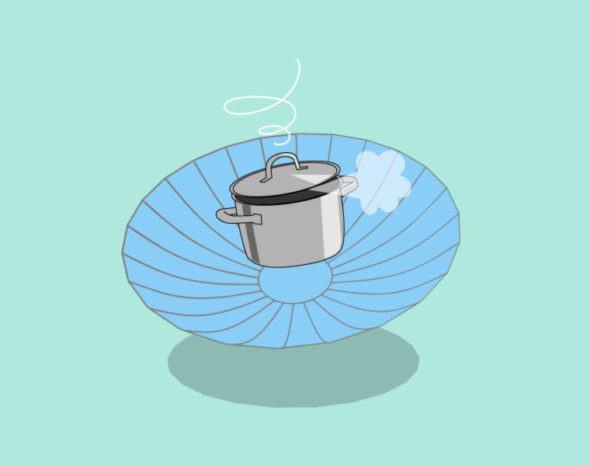

In einem Solarturmkraftwerk wird aus Sonnenstrahlung elektrische Energie, also Strom. Folgendes Modell aus dem Deutschen Museum in München zeigt das Kraftwerk Eurelios auf Sizilien. Modell Kraftwerk Eurelios. © Deutsches Museum Im Prinzip funktioniert das Solarkraftwerk ähnlich wie der Solarkocher, mit dem wir Nudelwasser erhitzt haben. Nur geht es noch ein paar Schritte weiter: die Energie der Sonne wird in einem aufwendigen Prozess zu Strom. Dabei ganz wichtig: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden. Sie kann nur umgewandelt werden. Bei der Umwandlung ändert sich die Form. Es gibt etwa kinetische (Bewegungsenergie), potentielle (Höhenenergie), Spann-, elektrische, chemische, thermische-, Kern- und Strahlungs-Energie. In welcher Reihenfolge treten die Energieformen und Umwandlungen nun aber in einem Solarturmkraftwerk auf? Und das ist der Grund: In der Sonne wird durch Kernfusion Strahlungsenergie frei. Die Spiegel auf dem Feld reflektieren die Sonnenstrahlung und bündeln sie auf die Spitze des Turms. Dort befindet sich ein Empfänger oder Kollektor, der die Sonnenstrahlung in Wärme umwandelt. Mit dieser thermischen Energie wird z. B. Wasser oder ein anderer Wärmeträger erhitzt. Hierbei entstehen sehr hohe Temperaturen! Der so entstehende Dampf treibt in einem geschlossenen Kreislauf eine Turbine an. Die Turbine setzt die thermische Energie in Bewegungsenergie um. Schließlich wandelt ein Generator die kinetische in elektrische Energie. Leider wird nicht mal die Hälfte der eingefangenen Strahlungsenergie zu elektrischer Energie. Ein Teil geht etwa als Wärme in die Luft (Abwärme) oder es entsteht unerwünscht Wärme durch Reibung. Je mehr Umwandlungen passieren müssen, desto geringer ist die gewünschte Energie am Schluss. Wieviel Prozent von der hineingesteckten Energie nach dem Prozess noch nutzbare ist, sagt der sogenannte Wirkungsgrad. Schon 1788 hat James Watt mit seiner Dampfmaschine auf die Kraft des Wasserdampfes eingesetzt. Er nutzte aber nicht die Sonnenenergie sondern verbrannte Kohle, um das Wasser zu verdampfen und Bewegungsenergie zu erzeugen. Industrie-Dampfmaschine von James Watt. Inventar Nr. 37193. © Deutsches Museum, München Nachhaltigkeit 17ziele.de In diesem Beitrag wir das Nachhaltigkeitsziel 7 "bezahlbare und saubere Energie" thematisch aufgegriffen. Informationen zum MuseumDu bist neugierig geworden? Im Deutschen Museum gibt es noch viele weitere Meisterwerke der Naturwissenschaft und Technik zu entdecken. Derzeit wird die zweite Hälfte des Gebäudes saniert. Die Modernisierung des Gebäudes soll 2028, zum 125. Jubiläum der Museumsgründung, abgeschlossen sein. Abbildungsnachweis Titelbild: © Museumspädagogisches Zentrum, Grafik: Fabian Hofmann

Was ist ein Mischwesen? Ein Wesen, das Karten mischt? Nein! Ein Wesen, das Getränke mischt? Auch nicht! Es ist ein Wesen, das aus verschiedenen Lebewesen zusammengesetzt ist. Genauer gesagt aus unterschiedlichen Einzelteilen von mehreren Wesen, egal ob Mensch oder Tier. Auch die Eigenschaften dieser Wesen vermischen sich natürlich. In Wirklichkeit gibt es zwar die einzelnen Lebewesen, nicht aber die wilden Mischungen. Die Fantasie der Menschen hat sie geschaffen.Du kannst jetzt berühmte Mischwesen entdecken. Los geht’s! Was ist hier vermischt? Im Memo-Spiel lernst du verschiedene Mischwesen kennen. Im zweiten Spiel kannst du die Mischwesen der richtigen Gruppe zuordnen. Die Sirenen Sirene, CC BY-SA 3.0 DE, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6207487, Foto Sirene von Memphis: Museumspädagogisches Zentrum. Sirenen geben bei Gefahr einen Warnton von sich. Laut und auffällig, damit alle aufmerksam werden. Sirenen gab es auch schon vor langer Zeit in der griechischen Mythologie. Es handelte sich um Mischwesen aus Frau und Vogel, manchmal auch Frau und Fisch. Sie wohnten auf einer Insel und lenkten mit ihrem bezaubernden Gesang die Schiffsleute ab, die vorbeifuhren. Das konnte sehr gefährlich werden. Hier hörst du eine Sirenen-Geschichte: Tierische Mischungen Jetzt schauen wir uns einmal die tierischen Mischwesen genauer an. Unten findest du einige Tiernamen. Ziehe jeweils eine Gruppe von Tiernamen zum passenden Mischwesen. Eigene wilde Mischungen In einem lustigen Zeichenspiel könnt ihr selbst Mischwesen erfinden. Ihr braucht nur Papier und Bleistift oder Buntstifte. Und so geht’s: Jeder Mitspielende zeichnet einen Tier- oder Menschenkopf auf den oberen Teil des Papiers und faltet das Blatt so, dass nur noch ein Stück Hals sichtbar ist. Dann das Papier zum nächsten Mitspielenden weitergeben. Einen Tier- oder Menschenkörper an den Hals zeichnen und wieder das Papier falten und weitergeben. Der oder die Letzte zeichnet die Beine und Füße und gibt weiter. Danach faltet jeder sein Papier auf. Gebt euren Mischwesen passende Namen: Geweihkängurumann, Affenhasenhuhn oder was eben am besten passt. Viel Spaß mit euren wilden Mischungen! Giraschlawal © Museumspädagogisches Zentrum Passender Beitrag auf XponatWortkarte, Haiku, Erinnern aus dem Gedächtnis Passende MPZ-FührungAntike Mischwesen: Von Faunen, Satyrn und Kentauren Informationen zum MuseumIn diesen Museen findest du die Mischwesen aus diesem Beitrag und noch viele andere „wilde Mischungen“:Museum Fünf Kontinente, Lenbachhaus, Staatliche Antikensammlungen, Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke Abbildungsnachweis Titelbild: Wolpertinger (in Anlehnung an den Feldhasen Albrecht Dürers) von Rainer Zenz - Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0, URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340080, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Schon immer waren die Menschen bestrebt, sich das Leben durch verschiedene Hilfsmittel zu erleichtern. Unsere Vorfahren begannen vor 10 000 Jahren damit, Wildtiere zu zähmen. Zu den ersten Haustieren gehörten Auerochsen, Wildschafe, Ziegen, Hühner und sogar Wölfe. Nutztiere wurden vielseitig verwendet und dienten dem Menschen zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern wie Leder und Wolle, aber auch als Lasten- und Arbeitstiere. Nun hatten die Menschen nicht nur Tierprodukte zur Verfügung, ohne jagen zu müssen, sondern konnten sogar Tiere zu ihrem Schutz halten. Sie mussten nicht mehr den Herden hinterher ziehen. Sie begannen, von Ackerbau und Viehzucht zu leben. Dies war ein großer Schritt für die Menschheit. Johann Adam Klein, Münchner Bierfuhrwerk, InventarNr. GM-IIb/115Quelle: https://sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de/objekt/muenchner-bierfuhrwerk-10002313.html Über Jahrtausende arbeitete der Mensch ohne technische Hilfsmittel. Viele Tiere haben mehr Kraft als Menschen und können deshalb schwerere Lasten tragen und ziehen. Selbst ein starker Mann würde bei dem Versuch, ein Bierfass über eine längere Strecke zu schleppen, bald zusammenbrechen. Ein Pferdegespann schafft dagegen problemlos ein Dutzend Fässer. Ochsentretscheibe um 1600, Foto: Deutsches Museum München, Archiv BN40255 Auch das Mahlen von Getreide mit handbetriebenen Mahlsteinen und das Schöpfen von Wasser aus Brunnen war zu kräftezehrend für Menschen.Hilfsmittel, um die Muskelkraft zu verstärken, mussten erfunden werden. Durch den Einsatz von Rädern, Hebeln oder Rollen konnten Muskelkraftmaschinen gebaut werden. Die „Tretmühle“ ist eine solche Muskelkraftmaschine. Auf der schräggestellten Tretscheibe arbeiteten ein oder zwei Ochsen. Die Tiere waren am Hals angeseilt und daher gezwungen, ständig weiter zu gehen. Dadurch drehte sich die Scheibe unter ihnen. Ein hölzernes Getriebe übertrug die Drehbewegung auf einen Mühlstein im Inneren des Gebäudes. Auch auf dem Feld mussten die Ochsen sich richtig „ins Zeug legen". Der Begriff „Zeug" bezieht sich dabei auf das Geschirr von Zugochsen, mit dem die Tiere einen Wagen oder einen Pflug hinter sich herzogen, um ein Feld umzugraben. Das berühmte „Hamsterrad“ war ursprünglich ein Hundelaufrad. Der Hund wurde gezwungen, immer weiter zu laufen und so über die Drehbewegung den Blasebalg des Schmieds anzutreiben. Auch der sogenannte „Göpel“ nutzt die Muskelkraft von Pferden oder anderen Zugtieren. Der Göpel ist die einfachste Maschine, mit der die Muskelkraft eines Tieres auf eine Achse übertragen werden kann. Die Muskelkraft des im Kreis laufenden Tieres sorgt für eine Drehbewegung und treibt so z.B. ein Wasserschöpfrad an. Hundetretrad in einer Nagelschmiede, Archiv BN45985 © Deutsches Museum München Durch die Industrialisierung und den Einsatz von Kohle als Energiequelle wurden Tiere wie das Pferd langsam aber sicher arbeitslos. Gleichzeitig entstanden aber auch neue Einsatzbereiche für tierische Helfer, z.B. im Bergbau. Pferd treibt Göpel an, Darstellung eines italienischen Künstlers, ca. 1430 © Deutsches Museum München Bergleute nahmen Tiere mit in die Stollen, damit die sie vor giftigem Gas oder bei Sauerstoffmangel rechtzeitig warnten. In diesem Job war der Kanarienvogel unschlagbar. Wenn der eifrige Sänger aufhörte zu singen oder gar von seiner Stange kippte, stimmte etwas nicht unter Tage. Viele Kanarienvögel wurden so zu Lebensrettern.Das Zusammenleben von Menschen und Nutztieren hatte dadurch eine ganz andere Bedeutung als heute: Das Tier war mehr „wert“! Der Mensch war darauf angewiesen, dass seine Tiere gesund blieben. Sie produzierten genau so viel Energie und Nahrungsmittel, wie die Menschen zum Leben brauchten. Die Art und Weise der Nutztierhaltung hat sich stets weiterentwickelt. Die Anforderungen an die Tiere wurden dabei aber immer höher: Die Hühner mussten immer mehr Eier legen, die Kühe mehr Milch geben und die Schweine schneller wachsen.Die Bedürfnisse der Tiere traten in den Hintergrund. Heutzutage prägt die „Massen-Tierhaltung“ den Umgang mit Nutztieren in der Landwirtschaft. Viele Menschen lehnen inzwischen diese Ausbeutung der Tiere ab. Die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern trägt stärker zum Klimawandel bei als die von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Für das Kraftfutter von Nutztieren wird Regenwald abgeholzt, Wiesen werden in Ackerland umgewandelt und Feuchtgebiete trockengelegt. Auch das von Rindern und anderen Wiederkäuern ausgestoßene Klimagas Methan hat negative Auswirkungen auf unser Klima. Und Gülle und Medikamente aus der Tierhaltung verschmutzen unser Grundwasser. Nachhaltigkeit Werde auch du zum KLIMARETTER! Iss etwas weniger Fleisch und schütze so unsere Umwelt und die Tiere vor Ausbeutung! Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen, insbesondere SDG 1 und 2, zielen darauf ab, dass alle Menschen dieser Erde Zugang zu ausreichend gesunden Lebensmitteln haben. Dieses Ziel ist direkt mit der Produktion von tierischen Lebensmitteln verknüpft. 17ziele.de Keine Armut: Ein großer Teil der in Deutschland landwirtschaftlich genutzten Fläche dient dem Anbau von Futtermitteln für die Tierhaltung und nicht der direkten Nahrungsmittelproduktion. Das reicht aber immer noch nicht. Millionen Tonnen an Soja als Futtermittel für Schweine, Rinder und Geflügel werden aus Ländern wie Brasilien eingeführt. Dadurch steht der dortigen Bevölkerung weniger Fläche zum Anbau von Nahrungsmitteln zur Verfügung. Hunger und Armut werden verstärkt. 17ziele.de Kein Hunger: Werden Ackerflächen direkt für die menschliche Ernährung genutzt, stehen den Menschen weltweit deutlich mehr Nahrungsmittel zur Verfügung. Durch ein bis zwei fleischfreie Tage pro Woche in den reichen Ländern könnte die Ernährungssituation in den Ländern des Globalen Südens bereits deutlich verbessert werden.Es gäbe weniger Hunger auf der Welt. Informationen zu den MuseenHier findest du mehr Informationen zum Deutschen Museum sowie zum Münchner Stadtmuseum. Abbildungsnachweis Titelbild: Johann Adam Klein, Münchner Bierfuhrwerk (Ausschnitt), GM-IIb/115, Münchner Stadtmuseum, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Wir alle essen, wohnen, kaufen ein und reisen. Jeder verbraucht dabei Rohstoffe und Energie, produziert Müll und Abgase. Das alles hat Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Man stellt sich vor, dass jeder Mensch durch seine Lebensweise einen sogenannten „ökologischen Fußabdruck“ auf der Erde hinterlässt. Das Bild des menschlichen Fußabdrucks wurde von der Umweltpolitik übernommen, um die Belastung der Natur durch den Menschen sichtbar zu machen. Der ökologische Fußabdruck stellt die Fläche dar, die benötigt wird, um alle notwendigen Rohstoffe und die Energie für jeden Einzelnen von uns bereitzustellen. Verschiedene Bereiche beeinflussen die Größe deines Fußabdrucks. Findest du die Begriffe in dem folgenden Gitter? Das folgende Spiel funktioniert leider erst ab einer Bildschirmbreite von 700 Pixeln (Tablet, PC). Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns mit unserer „Schuhgröße“ beschäftigen müssen? Früher produzierten die Menschen die Dinge, die sie täglich brauchten, mit Hilfe der Energie von Wasser- und Windrädern oder durch Muskelkraft. Es wurde keine Energie aus Kohle, Erdöl oder Erdgas gewonnen. Erst allmählich begannen sie Kohle als Energiequelle zu nutzen. Ende des 18. Jh. kam dann der entscheidende Umbruch durch die Dampfmaschine. Dampfmaschine, CC BY-SA 3.0, Autor: Anntheres Mit Hilfe der Dampfmaschine konnten Fabrikanten große Mengen Kohle aus dem Boden holen. Diese Kohle wurde als überall verfügbare Energiequelle für die Gewinnung von Eisen aus Eisenerz unter der Erde abgebaut. Mit dem Eisen konnten die Fabrikbesitzer dann neue Maschinen und Eisenbahnen herstellen. Dadurch ließen sich immer mehr Waren billiger produzieren. Mit der Eisenbahn erreichte man neue, weiter entfernte Kunden. Die Fabriken brauchten dann aber noch mehr Energie und neue Maschinen, um noch mehr Waren zu produzieren. Erkennst du den Kreislauf? Genau das ist der Beginn der Industrialisierung. Der Beginn der Nutzung von Maschinen zur Energiegewinnung. Der Beginn der Umweltverschmutzung durch Abgase. Der Beginn der Massenproduktion. Der Beginn der Übernutzung unserer Rohstoffe (Ressourcen). Ein Bild davon, wie schwer die Arbeitsbedingungen zu Beginn der Industrialisierung in Europa waren, kannst du dir im Deutschen Museum in München machen. Leider sind aber die Bedingungen, unter denen heute in ärmeren Regionen der Erde Rohstoffe - z. B. für unsere Smartphones! - gewonnen werden, immer noch ähnlich hart. Zum Teil werden sogar Kinder in Schächte tief unter der Erde geschickt, weil sie kleiner sind. Abb. links: © Deutsches Museum, München, Archiv, BN59773 Wir leben über unsere Verhältnisse. Im Laufe von 200 Jahren ist die Menschheit so weit gekommen, dass die Ressourcen, welche die Erde in einem Jahr wiederherstellen kann, in acht Monaten verbraucht sind. Den Rest des Jahres leben wir auf Pump kommender Generationen. Diesen Zeitpunkt, den „Welterschöpfungstag“ (Earth Overshoot Day), berechnen Wissenschaftler*innen jedes Jahr. Dieses Jahr war es der 22. August. Menschen auf der ganzen Welt leisten unter dem Hashtag #movethedate Beiträge, dass dieser Tag zukünftig wieder später im Jahr stattfindet. Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung verabschiedet – die SDGs. Das SDG 9 fordert u.a. eine nachhaltige Industrialisierung. Das bedeutet, wir müssen Wege finden, wie wir Dinge umweltfreundlicher produzieren, Rohstoffe schonender nutzen können. Für die Produktion neuer Dinge und das Recycling gebrauchter müssen wir die Energie aus natürlichen Quellen wie Sonne, Wind und Wasser gewinnen. Hierfür brauchen wir kluge Köpfe mit vielen guten Ideen und Forschergeist, die neue Technologien vorantreiben. Werde selbst aktiv! Es gibt aber auch für dich viele Möglichkeiten, etwas für unsere schöne Erde zu tun. Informiere dich! Der verantwortungsbewusste Umgang mit Energie, Nahrung und Umwelt bietet die größten Chancen für jeden Einzelnen, zukunftsorientiert zu handeln. Überlege dir, was auch DU tun kannst. Hier ein paar Vorschläge: die Raumtemperatur ein wenig niedriger einstellen und so Energie sparen? Kleidung in Tauschbörsen abgeben und kaufen? mit dem Fahrrad statt dem Auto zum Sportplatz? regionale Lebensmittel kaufen? Leitungswasser statt Mineralwasser trinken? langlebige Produkte mit Recyclingmaterialien kaufen? Plastikverpackungen vermeiden? keine Nahrungsmittel mehr wegwerfen? das „alte“ Smartphone ein Jahr länger nutzen? Teste doch mal, wie groß dein ökologischer Fußabdruck ist ... © 2020 Brot für die Welt Teile deinen Beitrag zum Schutz unserer Erde auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #MPZnachhaltig. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Nachhaltigkeit - Unsere Spuren auf der ErdeMusPad: Ein Königreich für KlimaretterMusPad: Fit gegen den Klimawandel Passende MPZ-FührungenKlima auf dem Teller - Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? (MS ab 9.Jgst., RS ab 8.Jgst., GYM ab 7.Jgst., BS) Informationen zum MuseumWenn du mehr über den ökologischen Fußabdruck erfahren möchtest, besuche doch die digitale Ausstellung "Umwelt" im Deutschen Museum. Derzeit wird die zweite Hälfte des Gebäudes saniert, deswegen ist dieser Bereich seit 29. Juni 2022 im Museum geschlossen. Die Modernisierung des Gebäudes soll 2028, zum 125. Jubiläum der Museumsgründung, abgeschlossen sein. Abbildungsnachweis Titelbild: Schablone und Fotografie Gras. © Museumspädagogisches Zentrum

Hat Nachhaltigkeit mit Design zu tun? Ist der Bereich Design denn wichtig, wenn wir die Klimakrise vor Augen haben und jetzt und in Zukunft verantwortungsvoll leben und handeln wollen? Was ist überhaupt mit Design gemeint? Um diese Frage zu klären, schauen wir uns einmal dieses Foto an. Die Neue Sammlung – The Design Museum, Eingangswand, Design Vision. Foto: Rainer Viertlböck Hier siehst du die Eingangswand der Neuen Sammlung – The Design Museum in der Pinakothek der Moderne. Sie zeigt dir, was ein Designmuseum sammelt und ausstellt: Möbel, Fahrzeuge, Sportgeräte, Elektrogeräte. Noch viel mehr kannst du entdecken, wenn du das Museum einmal selbst besuchst, zum Beispiel Geschirr, Schmuck und bald auch wieder Computer und Handys. Sehr viele Dinge, die uns im Alltag ständig begegnen, gehören also zum Bereich Design. Wo bist du gerade? Schau dich einmal bewusst um: Gibt es in deinem Blickfeld irgendetwas, das nicht produziert und gekauft wurde? Bei mir auf dem Schreibtisch liegt zum Beispiel ein Stein, den ich an der Isar gefunden habe. Alles andere – meine Tasse, der Stuhl, auf dem ich sitze, mein Schreibtisch, das Smartphone, der Blumentopf am Fenster usw. – wurde von irgendwem entworfen und produziert, kam dann in den Handel und landete schließlich in meinem Büro. Und vielleicht gelangt eines dieser Objekte sogar irgendwann einmal in ein Designmuseum? Wie hängen nun aber Design und Nachhaltigkeit zusammen? Das schauen wir uns jetzt anhand einiger Beispiele genauer an. Aber so viel schon vorweg: Designerinnen und Designer treffen bereits beim Entwurf eines Produktes wichtige Entscheidungen für oder gegen Nachhaltigkeit! Blick in die Ausstellung „Thonet & Design“. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo) Michael Thonet, Stuhl Nr. 14, c. 1856. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo) Gebrüder Thonet, Stuhl Nr. 13, c. 1860. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo) Diese Stühle kannst du in der Ausstellung „Thonet & Design“ sehen. Der Schreiner Michael Thonet hat sie zwischen 1830 und 1860 entworfen und gebaut und dabei die Technik, Holz zu biegen, weiterentwickelt. Michael Thonet ist für dieses sogenannte Bugholzverfahren berühmt geworden. Vor allem der Stuhl Nr. 14, den du in der Mitte abgebildet siehst, ist auf der ganzen Welt bekannt. Unter der Nummer 214 wird dieser Stuhl, leicht verändert, heute immer noch von der Firma Thonet produziert. Stühle aus gebogenem Buchenholz sind sehr gute Beispiele für nachhaltiges Design. Viele, die einen solchen Stuhl kaufen, schätzen an ihm … – ja was eigentlich? Was fällt dir ein, gerade auch, wenn dir Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit wichtig sind? Trage deine Stichwörter hier in unserer Wortwolke ein. Aspekte, die oft genannt werden, erscheinen dabei immer größer. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Michael Thonet hat herausgefunden, dass sich Buchenholz unter Dampf biegen lässt, und so eine neue Herstellungstechnik für Stühle und andere Möbel entwickelt. Wie du auf diesem Foto siehst, trocknen die Holzleisten in Formschienen und behalten dauerhaft ihre gebogene Form. Bugholzverfahren, Biegeform Armlehne. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo). Ein-Kubikmeter-Kiste mit Einzelteilen von 36 Stühlen des Modells Nr. 14. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo). Eine tolle Erfindung! Denn mit dieser neuen Technik entsteht ein Stuhl, der sehr wenig Material braucht, der leicht, aber stabil, haltbar und damit langlebig ist. Die einzelnen Teile - beim Stuhl Nr. 14 sind es fünf - werden verschraubt. Das geht schnell und einfach. Auch für den Transport ist das praktisch, da die Stühle platzsparend in Einzelteilen verschickt werden. So können 36 Stühle in einer 1m³ großen Kiste untergebracht werden, was Verpackungsmaterial und Transportenergie einspart. Außerdem gründete Michael Thonet seine erste Firma in der Nähe großer Buchenwälder, um die Transportwege für das Material kurz zu halten. Regionale Herkunft ist uns heute vielleicht vor allem bei Produkten aus der Landwirtschaft wichtig. Aber auch die Industrie kann, zum Beispiel bei der Möbelherstellung, auf regionale Produktion achten und damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Damit ein Stuhl nachhaltig ist, muss er auch lange verwendet werden. Das heißt, er sollte nicht nur haltbar und praktisch sein, sondern uns natürlich auch lange gefallen. Designer und Designerinnen entwerfen ganz unterschiedliche Stühle. So steht uns eine große Auswahl zur Verfügung, wenn wir einen Stuhl kaufen wollen. In der Ausstellung Thonet & Design findest du zum Beispiel diese drei Stühle: Eddie (Edelhard) Harlis, Stuhl ST 664, 1954. Gebrüder Thonet, Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo). Stefan Diez, Stuhl 404, 2007. Thonet GmbH. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo). Verner Panton, Freischwinger Nr. 275, 1956. Gebrüder Thonet AG 1965. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo). Die drei Designer verwenden hier sogenanntes Formsperrholz, das mit einer besonderen Technik hergestellt wird: Mehrere dünne Holzlagen, Holzfurniere, werden rechtwinklig übereinandergelegt und in einer Formpresse mit viel Druck und Hitze verleimt. Nach dem Trocknen behält das Formsperrholz seine Form dauerhaft und ist auch sehr belastbar. Das zeigt der rot lackierte Stuhl von Verner Panton, der komplett aus Formsperrholz hergestellt ist. Wenn du dich darauf setzt, federt der Stuhl ein wenig nach, da die Sitzfläche nicht von Hinterbeinen gestützt wird. Solche sogenannten Freischwinger werden meistens aus belastbarem Stahlrohr gebaut. Verner Panton hat jedoch erkannt, dass das auch mit dem nachhaltigen Werkstoff Formsperrholz funktioniert. Mit Formsperrholz lassen sich bequeme Holzstühle herstellen, da sich ihre Form an unseren Körper anpassen lässt. Das siehst du auch gut bei der Sitzfläche und Rückenlehne des schwarz lackierten Stuhls von Stefan Diez oder bei der hellgelb lackierten Sitzschale von Eddie Harlis. Design hat also sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltige Materialien, neue Erfindungen und wenig Energieverbrauch bei Produktion und Transport schützen unser Klima. Und wir als Konsumenten können uns hier ebenfalls einbringen: Wir alle können entscheiden, was und wie viel wir kaufen, verbrauchen oder wegwerfen, und ob wir manches teilen oder selber machen, anstatt es zu kaufen. Das Spannende dabei ist, dass unser Kaufverhalten langfristig auch die Produktion beeinflussen kann! Das ist so wichtig für unsere Zukunft, dass auch die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in Ziel 12 eine nachhaltige Produktion und verantwortungsvollen Konsum fordern! Kennst du diese 17 Ziele? HIER erfährst du mehr! MPZ-Album Werde selbst zur Designerin oder zum Designer und erfinde verschiedene Formvarianten für die Rückenlehne eines Stuhls (ein Beispiel von Thonet siehst du oben in der Abbildung von Stuhl Nr. 13). Dazu druckst du dir die Vorlage (Pdf zum Download) aus und schneidest sie in der Mitte durch. Entweder denkst du dir alleine sechs Formideen aus oder du fragst jemanden, ob er oder sie mitmacht. Am besten verwendest du einen weichen Bleistift. Oder entwirf mit Papierstreifen ein nachhaltiges Modell für ein Möbelstück, das dann aus Formsperrholz hergestellt werden könnte. Schau dir dazu unseren Film an. © Museumspädagogisches Zentrum Teile deine Ideen mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #MPZnachhaltig. Fortbildung für LehrkräfteFokus Nachhaltigkeit: Designobjekte in der Diskussion (MS, RS, BS, GS, GYM) Passende Beiträge auf XponatStuhl, Konstruktion Passende MPZ-FührungenFokus Nachhaltigkeit: Designobjekte in der Diskussion (GS ab Jgst. 3, MS, RS, GYM, BS) Informationen zum MuseumWenn du dich für Design interessierst, ist Die Neue Sammlung – The Design Museum genau das Richtige für dich! Ein Teil der über 100 000 Dinge, die dieses Museum besitzt, ist in der Pinakothek der Moderne ausgestellt. Abbildungsnachweis Titelbild: Blick in die Ausstellung „Thonet & Design“. Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo) (Ausschnitt)Alle Fotos dieses Beitrags: Courtesy Die Neue Sammlung – The Design Museum.

Woraus wird Glas gemacht? Das Glas, das für Flaschen, Gläser und Fensterscheiben, für Spiegel, Glühbirnen und Schmucksteine gebraucht wird.Glas wird aus Sand gemacht. Der Sand muss sehr stark erhitzt werden, bis er flüssig wird. Wenn die Schmelze erstarrt, entsteht ein durchsichtiges, zerbrechliches Material. Grundbestandteile von Glas: Sand, am besten feiner Quarzsand (unten), Kalk für Härte und Beständigkeit (rechts), Soda für eine tiefere Schmelztemperatur (links), ggf. unterschiedlich viel Altglas (oben).© Deutsches Museum, München, Archiv, CD_64415 Die Herstellung von Glas erfordert viel Energie. Früher kam sie aus der Verbrennung von Holz, dafür wurden ganze Wälder gerodet. Heute werden fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle eingesetzt – Rohstoffe also, die nicht unbegrenzt vorhanden sind und bei ihrer Verbrennung viel CO2 freisetzen. Zudem wird ein sehr feiner weißer Quarzsand verwendet, der auf dem Weltmarkt mittlerweile auch knapp wird. Sog. Onion-Flasche, 17,3 cm hoch, niederländisch, um 1715.© Deutsches Museum, München, Archiv, CD_62946 Grünglasproduktion im bayerischen Glashüttenwerk Wiegand-Glas (mit 98 % Einsatz von Recyclingglas), Bildquelle: Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG Die Herstellung von Glas hat sich von der Antike bis zur heutigen Massenproduktion stark verändert. Früher konnte ein Glasbläser nur wenige Flaschen pro Tag herstellen und Glas war ein wertvolles, seltenes Produkt. Heute werden mit modernen Maschinen Tausende von Flaschen pro Stunde produziert. Glas ist zu einem Massenartikel geworden, der scheinbar unbegrenzt verfügbar ist. Glas als Statussymbol Fassade von Herz Jesu in München. © Museumspädagogisches Zentrum © Bayerische Schlösserverwaltung, www.schloesser.bayern.de Glasgemälde (Hl. Petrus), aus Kloster Hauterive in der Schweiz (um 1340/1350).© Bayerisches Nationalmuseum Kronleuchter in den Reichen Zimmern der Residenz München.© Museumspädagogisches Zentrum Schau dich in deiner Umgebung um: In vielen Städten findest du moderne Gebäude mit riesigen Glasfassaden oder Kirchen mit bunten Fenstern. In Museen und in alten Schlössern, zum Beispiel im Bayerischen Nationalmuseum, in der Münchner Residenz oder in Schloss Nymphenburg, entdeckst du wertvolle Gläser, Glasgemälde, Kronleuchter und prachtvolle Spiegel. Wie gefallen dir diese Glas-Kunstwerke? Schon immer ist Glas ein Zeichen von Reichtum gewesen. Viele Menschen bewundern und bestaunen Schöpfungen aus Glas, die glänzen, glitzern, funkeln oder spiegeln. Glasgefäße – in Form gebracht © Museumspädagogisches Zentrum Auch in unserem Alltagsleben finden und gebrauchen wir ständig Glas. Vor allem, um etwas darin aufzubewahren. Im Supermarkt oder im Drogeriemarkt findest du eine unüberschaubare Vielzahl an Flaschen und Gläsern in unterschiedlichsten Formen. Wie ist das bei den Produkten, die in Glas abgefüllt sind: Sind bestimmte Glasformen fest mit Markennamen oder Inhalten verknüpft? Was meinst du: Warum bieten die Firmen so viele verschiedene Flaschen an? Es wäre doch einfacher und billiger, nur wenige Formen zu produzieren! Hast du schon mal ein Produkt gekauft, weil dir die Flasche oder das Glas gut gefallen hat? Wie würdest du eine Flasche gestalten, die sich gut verkauft? Probier es doch einmal aus! © Museumspädagogisches Zentrum Du brauchst: Stifte und Papier Überlege dir zuerst, welchen Inhalt deine Flasche oder dein Glas haben soll, z.B. Wasser, Öl, Essiggurken, Parfüm oder etwas ganz anderes.Wie soll dein Glas aussehen: schön, wertvoll, elegant, gemütlich, praktisch, schlank oder bauchig, bunt oder einfarbig, altmodisch oder modern? Soll das Glas oder die Flasche leicht oder schwer sein, handlich, eckig oder rund?Zeichne nun deine Flasche oder dein Glas. Passen Form und Farbe zum Inhalt? Vielleicht kannst du dir jetzt noch besser vorstellen, dass sich das Aussehen einer Flasche auf unser Kaufverhalten und damit auf den Konsum auswirkt. Und du kannst verstehen, warum die Hersteller so viele verschiedene Formen von Glasbehältern produzieren. Sie entsprechen damit unseren Wünschen und Erwartungen. Dadurch, dass es so viele Flaschenformen gibt, wird jedoch das Pfandsystem ziemlich kompliziert. Nur ein kleiner Teil der im Handel befindlichen Flaschen ist deshalb überhaupt in dieses System eingebunden. Der Rest muss in einem Prozess, der erneut viel Energie verbraucht, recycelt werden. Am besten überhaupt kein Glas?! © Museumspädagogisches Zentrum Du hast die Qual der Wahl! Es gibt so viele verschiedene Formen von Wasserflaschen! Über die Qualität des Wassers sagen sie jedoch gar nichts aus. Weißt du, woher zum Beispiel in München das beste Trinkwasser kommt? – Aus dem Wasserhahn! Es ist hier gar nicht nötig, Flaschen zu schleppen, sie herumstehen zu haben und auch noch extra dafür zu bezahlen. Erkundige dich, wie die Trinkwasserqualität an deinem Wohnort ist. Vermutlich kannst auch du dir Arbeit und Geld sparen und das Wasser aus dem Hahn trinken! Auf diese Weise kannst du auch Energie und CO2 sparen, weil keine Glasflaschen hergestellt und transportiert werden müssen . Aber oft ist es auch hilfreich, Glas zu verwenden. Gegenüber Plastik und manchen Metallen hat es klare Vorteile: Es ist absolut geschmacksneutral, verändert den Geschmack des Inhalts nicht und sondert keine Schadstoffe ab. Braunes Glas schützt den Inhalt zudem vor Licht. Frische Milch oder Medikamente sind dann länger haltbar. Und wie gehen wir mit gebrauchtem Glas um? – Mehrmals verwenden und recyceln! Wirfst du Glasgefäße und Flaschen in den Glascontainer und lässt sie recyceln? Oder kaufst du, wenn möglich, Pfandflaschen, die gereinigt werden und mehrmals verwendet werden können? © Museumspädagogisches Zentrum Kennst du diese Zeichen? © Museumspädagogisches Zentrum Sie stehen für: Mehrwegflasche mit Pfand 8 oder 15 Cent,wird mehrmals genutzt Recycling Container, wird einmal genutzt und dann eingeschmolzen und wieder zu Glas recycelt Allgemeines Recyclingsymbol, GL steht für Glas, 70 für Weißglas, 71 für Grünglas und 72 für Braunglas © Museumspädagogisches Zentrum Nachhaltigkeit Die größte Gefahr für das Klima auf unserer Erde ist der hohe CO2-Ausstoß. Mit der Verwendung von Pfandflaschen von regionalen Anbietern leistest du einen Beitrag zum Klimaschutz. Die Vereinten Nationen haben 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) vereinbart, um unsere Erde zu schützen. Unter Ziel 13 werden Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels empfohlen. Passender Beitrag auf XponatFlasche, Konstruktion einer Flaschenform Passende MPZ-FührungenMaterialerkundung - Keramik, Glas, Holz, Carbon und mehr (GS) Informationen zum MuseumDie Ausstellung zum Glas ist derzeit nur digital zu erreichen. In der digitalen Glasabteilung des Deutschen Museums kannst du mehr über die Herstellung und Verwendung von Glas erfahren. Derzeit wird die zweite Hälfte des Gebäudes saniert, deswegen ist dieser Bereich seit 29. Juni 2022 geschlossen. Die Modernisierung des Gebäudes soll 2028, zum 125. Jubiläum der Museumsgründung, abgeschlossen sein. Abbildungsnachweis Titelbild: Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Fotografie Saal (Ausschnitt). © Bayerische Schlösserverwaltung

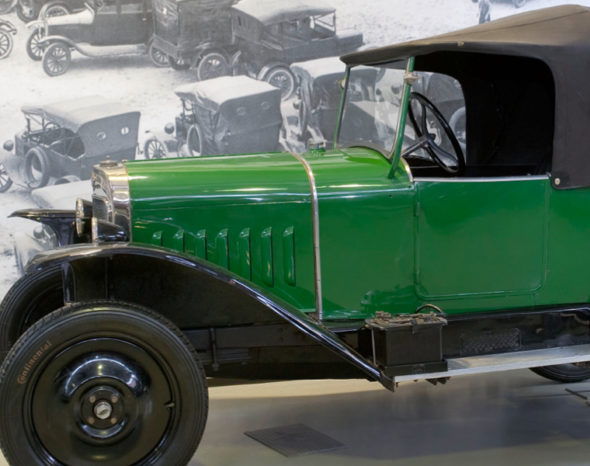

Hand aufs Herz: Hast du schon einmal blau gemacht? Oder dich mit fremden Federn geschmückt? Hast du es vielleicht sogar faustdick hinter den Ohren? – Und wenn schon… – das ist doch kein Beinbruch! Immer schön den Ball flach halten – alles im grünen Bereich. Mit dir kann man bestimmt Pferde stehlen. Jetzt haben wir dich so richtig mit Redewendungen überschüttet. In unserer Sprache – wie auch in den meisten anderen – gibt es viele solche feststehenden Ausdrücke und Wortverbindungen, die man nicht immer wörtlich nehmen sollte. Kaum jemand wird schon einmal einen echten Frosch im Hals gehabt haben. Aber eine heisere, raue Stimme hatte jeder schon mal. Und vermutlich hast du auch schon deine Hand für jemanden ins Feuer gelegt. Doch du hast dir dabei hoffentlich keine Verbrennungen zugezogen! Bei vielen Ausdrücken, die du ständig und ganz selbstverständlich gebrauchst, weißt du vielleicht auch nicht, woher sie eigentlich kommen. Wir nehmen hier ein paar von ihnen genauer unter die Lupe, die sich rund um Fahrzeuge und Transportmittel drehen. Wenn wir eine Redewendung verstehen möchten, genügt es nicht, die Bedeutung jedes einzelnen Wortes zu kennen. Wir müssen wissen, was der gesamte Ausdruck im übertragenen Sinn bedeutet. Viele deutsche Redewendungen haben wir irgendwann „ganz nebenbei“ kennen gelernt. Für Menschen, die mit einer anderen Sprache aufgewachsen sind, ist es dagegen oft extrem schwierig, diese Ausdrücke zu verstehen. Denn jede Sprache hat ihre eigenen Redewendungen. Im englischen Sprachraum regnet es zum Beispiel Katzen und Hunde, im Deutschen sprechen wir von „Sauwetter“. Viele Redensarten klingen bestimmt sehr lustig und komisch, wenn man ihre übertragene Bedeutung nicht kennt. Wie findest du etwa die Vorstellung, dass ein Hund in einer Pfanne verrückt wird oder du Flöhe husten hörst? Mehr aus unserer Reihe Sprache verbindet Passende Beiträge auf Xponat Kutsche, Fahrrad, Auto Passende MPZ-FührungenKutsche, Auto oder Fahrrad – Mobilität früher und heute (GS, FöS, Horte)Technik macht Geschichte (GYM bis Jgst. 8, RS bis Jgst. 9)Programm für Deutschklassen: Unterwegs in der Stadt (BIK, BS, DK BS, Deutschklasse GS, Deutschklasse MS) Informationen zum MuseumIm Verkehrszentrum des Deutschen Museums warten noch viele weitere Fahrzeuge auf dich, zu denen dir bestimmt auch Redewendungen einfallen. Also gib Gas und drück auf die Tube! Abbildungsnachweis Titelbild: Opel Laubfrosch. © Deutsches Museum, München, Archiv, CD_L6361-075