Ernährung (und Gesundheit RS/und Soziales MS)

Das prächtige Schiff wurde vor 400 Jahren in Augsburg hergestellt. Es besteht aus dünnen vergoldeten Silberplatten und diente ursprünglich als festliche Tischdekoration. Auftraggeber und Künstler haben weder an Kosten noch Kunstfertigkeit gespart. Viele winzige Details zeigen uns das Leben der Besatzung. Zudem wurden Schiffe wie dieses auch zum Trinken verwendet. Wenn du auf die Fragezeichen klickst, erfährst du so einiges mehr über dieses Prachtschiff. Abraham Winterstein, Schiffspokal, Augsburg zwischen 1626 und 1630, München Bayerisches Nationalmuseum, Leihgabe Dominik Biehler, © Alle Fotos: Bayerisches Nationalmuseum Passende MPZ-Führung Was Kunstwerke erzählen – Highlights im Bayerischen Nationalmuseum (BS, GYM, MS, RS)Ein Schatzhaus voller Geheimnisse – Entdeckungen im Bayerischen Nationalmuseum (GS Jgst. 1–2)Essen und Trinken – Tafelkultur früher und heute (BS, GS Jgst. 4, GYM, Horte, MS bis Jgst. 10, RS) Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Schau dir mal die Bilder hier unten an - was für komische Gegenstände! Wofür haben sie wohl gedient? Ein kleiner Tipp, es hat etwas mit Gewürzen zu tun. Man verwendet diese Gegenstände auch heute noch in der Küche – nur sehen sie ein bisschen anders aus. Bestimmt hast du richtig getippt! Bei der Pfeffermühle links siehst du sogar das Mahlwerk und rechts daneben erkennst du eine schön verzierte Muskatreibe. Viele Gewürze die wir verwenden, kommen nicht in Europa vor, sondern wachsen in anderen Bereichen der Welt. Über Jahrhunderte waren Gewürze wichtige und wertvolle Handelsgüter, die über den Seeweg nach Europa kamen. Hierzu gehören z.B. der Pfeffer und die Muskatnuss. Die silberne Pfeffermühle und die Muskatreibe in Tierform zeigen die Wertschätzung, die man diesen einstmals kostbaren Gewürzen entgegenbrachte. Welche exotischen Gewürze kennst du noch? Denke zum Beispiel an die Weihnachtsbäckerei. Die alte Weltkarte zeigt dir, wo die Gewürze ursprünglich angebaut wurden. Auf der Weltkarte sind die ursprünglichen Herkunftsländer der Gewürze zu sehen. Heute werden sie zum Teil auch in anderen Ländern angebaut. Pfeffer z.B. kam ursprünglich aus Indien und Sri Lanka. Heute wird er auch in Vietnam, Brasilien, Indonesien und Malaysia angepflanzt. Passende MPZ-Führung Essen und Trinken – Tafelkultur früher und heute (BS, GS Jgst. 4, GYM, Horte, MS bis Jgst. 10, RS) Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Abbildung Pfeffermühle, Süddeutschland, 1. Viertel 18. Jahrhundert, © München Bayerisches Nationalmuseum Abbildung Muskatreibe, Norddeutschland, 1. Hälfte 17. Jahrhundert, © München Bayerisches NationalmuseumWeltkarte, Varius geographers, CC0, via Wikimedia Commons

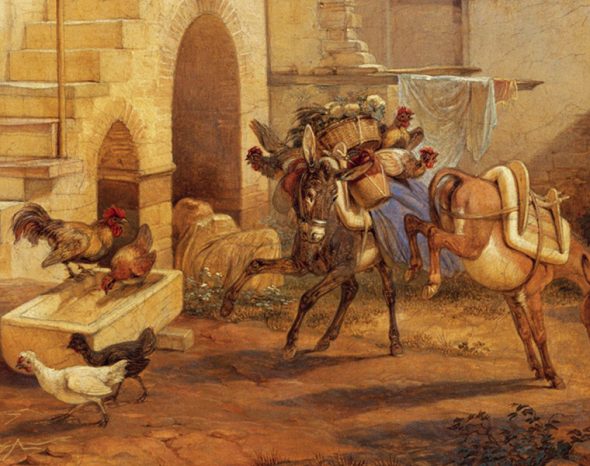

Museen sammeln. Das ist zumindest eine der Aufgaben, die Museen haben. Dabei sind Museen oft spezialisiert – beispielsweise auf Gemälde oder Skulpturen, Gefäße der Antike oder archäologische Fundstücke, Maschinen, Spielzeug oder Fingerhüte, Fotografien, Tierknochen oder Steine und vieles andere mehr. Allein in Bayern gibt es über 1300 Museen! Und trotz der Verschiedenartigkeit der Kostbarkeiten, die in den einzelnen Museen gesammelt werden, finden sich manche Motive und Themen immer wieder. Und zwar in ganz unterschiedlichen Museen. Hühner gesucht! Sabine hat eine besondere Leidenschaft für Hühner – lebende Hühner. Immerhin zählen Hühner zu den häufigsten Haustieren! Deshalb haben wir uns in einigen Museen und deren Online-Sammlungen auf die Suche gemacht, ob auch dort wohl Sabines Lieblingstiere zu finden sind. Und wir haben jede Menge entdeckt! Hennen, Hähne, Küken …So finden sich Hühner auf zahllosen Gemälden, in ihren typischen Bewegungen und mit wunderbar schillerndem Gefieder gemalt. In manch einem Bild spielen sie die Hauptrolle, sie dienen zur Belebung einer ländlichen Szene oder tummeln sich an den Nebenschauplätzen in weihnachtlichen Krippen. Manchmal sind sie auch Teil eines Stilllebens, liegen hier – oft bereits gerupft – fertig zur Zubereitung in der Küche auf dem Tisch. Und schon fällt uns die Hühnerbraterei auf dem Oktoberfest ein. – Ein Foto davon aus dem Jahr 1921 gibt es im Münchner Stadtmuseum. Wenn du auf die Bilder klickst, vergrößern sie sich. In einer Ölskizze festgehalten Genial beobachtet und meisterhaft realistisch gemalt, lange bevor Fotos eine Hilfe hätten sein können Eine sogenannte „Kraienköppe“ – das ist eine besondere Hühnerrasse – ist auch dabei … mehr zu diesem Gemälde. Lebloses zum Stillleben angeordnet Unterm Tisch und auf dem Spieß … Zur Duftwolke des Münchner Oktoberfestes gehören Brathendl einfach dazu von links nach rechts: Hubert von Heyden, Henne mit zwei Küken (Studie), um 1897, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Melchior d' Hondecoeter, Hühnerhof, Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Alte Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Jacob Jordaens, Der Satyr beim Bauern, um 1620/21, Leinwand auf Eichenholz aufgezogen, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; Carl Schuch, Stillleben mit gerupftem Huhn, um 1885, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Neue Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Rundkrippe mit Verkündigung an die Hirten, Anbetung und volkstümlichen Szenen (Ausschnitt), Neapel 2. Hälfte 18. Jahrhundert © Bayerisches Nationalmuseum München; Philipp Kester, Münchner Oktoberfest – Hühnerbraterei, 1921, Fotografie, Gelatineentwicklungspapier, Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Kester (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0 Ein gebratenes Hendl gibt es aber auch in dem Gemälde „Schlaraffenland“ aus dem 16. Jahrhundert von Pieter Bruegel d. Ä. zu sehen. Es hat die gleichnamige Geschichte von Hans Sachs zum Thema. Im Schlaraffenland, so heißt es hier, flögen gebratene Hühner herum und den Faulen sogar direkt in den Mund. – Bei Bruegel liegt allerdings das gebratene Huhn nur auf dem Tisch. Pieter Bruegel d. Ä., Das Schlaraffenland, 1567, Eichenholz, 51,5 x 78,3 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Krähen, picken, gackern ... Die alten Griechen waren vom Kampfverhalten der Hähne fasziniert, die ihre Rivalen aus dem Revier vertreiben. Deshalb sind Hahnenkämpfe sogar auf Vasen der Antike abgebildet. von links nach rechts: Vase mit Hahnenkampfszene, Bandschale des Tleson-Malers, Ton, 550-530 v. Chr., aus Athen, gefunden in Tarent. Staatliche Antikensammlungen, München Foto: © Renate Kühling, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek; Ernst Andreas Rauch, Goldener Hahn (7), 1958, München, Borstei, Foto: © Museumspädagogisches Zentrum; Hühner im Freilichtmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee © Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee; Hubert van Heyden, Geflügelhof, um 1900, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt) CC BY-SA 4.0 Dass aber Hähne nicht nur kampflustig sind, sondern auch Frieden stiften können, zeigt sich in der Münchner Borstei: Dort steht auf einem Sockel ein goldener Hahn, der an Alexander Puschkins „Märchen vom goldenen Hahn“ erinnern könnte. Es handelt davon, dass Hühner vor nahenden Feinden warnen. Denn sie können über ihre Füße Schwingungen im Boden spüren. Richtig Leben bringen Hühner in manch ein Freilichtmuseum. Dort kannst du sie beobachten beim Gackern, Picken und Sandbaden. Aufgeregte Hühner © Museumspädagogisches Zentrum Denn seit den alten Römern gehörten Hühner über Jahrhunderte zu einem Garten dazu und trugen so zur Ernährung der Bevölkerung direkt vor Ort bei. Ei, Ei ... Zugegeben: Auf unserer Suche haben wir auch manchmal um die Ecke gedacht. Denn welche Rolle spielen denn Hühnereier für uns? Wir essen Eier hart- oder weichgekocht – im Schlaraffenland würden wir sie direkt aus der laufenden Schale löffeln –, wir braten Spiegeleier, backen mit Eiern Kuchen oder stellen damit Nudeln her. Durchschnittlich isst jede(r) Deutsche pro Jahr etwa 230 Eier! – Grund genug, einmal darauf zu achten, wo die Eier herkommen, wie die Hennen leben und wo sie für uns die Eier legen!Doch aus Ei lässt sich noch viel mehr herstellen. Farbe zum Beispiel. Wird Farbpigment mit Ei angerührt, erhält man sogenannte Tempera. Wie wunderbar diese zarten Farben auch noch nach fast 600 Jahren strahlen, kannst du in der Alten Pinakothek bewundern: Fra Filippo Lippi, Verkündigung Mariae, um 1443/45, Tempera auf Pappelholz, 205,8 x 187,9 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Aber auch in der Impfstoffherstellung spielt Hühnereiweiß eine wichtige Rolle. Wir sind sicher: Auch hierzu gibt es in einem Museum, das sich mit Medizingeschichte auseinandersetzt, ein passendes Exponat. Hühnergötter, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Foto: © Jan-Peter Reichert, Deutsches Meeresmuseum Und übrigens: Damit die Hühner im Stall gut geschützt sind und gut legen, wurden mancherorts „Hühnergötter“ aufgehängt. So werden Feuersteine genannt, bei denen im Meer Kalkeinschlüsse ausgewaschen wurden, so dass ein Loch entstand. Solche Steine findest du an Nord- und Ostsee oder zum Beispiel auch im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Entwirf deine Hühner-Ausstellung im Modell! Stell dir vor, du planst – als Ausstellungs-Kurator*in – eine Sonderausstellung zum Thema Hühner. Überlege dir, welche Objekte aus welchen Museen du gerne ausstellen würdest. Welche Themen möchtest du in deiner Ausstellung behandeln, was den Besuchern mitteilen?Stöbere in Ausstellungskatalogen oder Online-Sammlungen verschiedener Museen, schau dich bei Museumsbesuchen, im Stadtraum oder in der Wohnung um. Was könnte zum Thema Hühner passen?Du brauchst:• Papier• Karton• Knetmasse oder Schokoeiereinwickelmetallfolie• Stifte, Schere, Klebeband• Schuhkarton(s), dein Puppenhaus, falls du dieses hierfür verwenden darfst, oder Ähnliches So geht’s:• Dein Puppenhaus oder der Schuhkarton dienen dir als Ausstellungsräume im Miniformat. Überlege, wie groß deine Exponate im Modell werden dürfen, damit sie in diese „Räume“ passen.• Fertige entsprechend kleine Zeichnungen von den Exponaten an, male Rahmen darum und schneide sie aus.• Forme dreidimensionale Exponate – Skulpturen zum Beispiel – als kleine Figuren aus Knetmasse. Bau einen kleinen Sockel aus Karton dazu.• Sortiere deine „Exponate“ nach Themen.• Nutze dein Puppenhaus oder einen Schuhkarton, um deine Ausstellung aufzubauen.• Probiere aus, ob an mancher Wand ein Hintergrund aus farbigem Papier gut wäre.• Jetzt brauchst du nur noch Publikum. Lade dazu Spielfiguren in deine Ausstellung ein! Ausstellungsaufbau im Schuhkarton. Mit Skizzen nach Pablo Picasso, Jacobus (Jacomo) Victors, Philipp Kester, Pieter Bruegel d. Ä. und Mario Sala, Bozetto nach Ernst Andreas Rauch © Museumspädagogisches Zentrum Noch mehr entdeckt? Noch viel mehr Exponate rund um das Thema Hühner sind in den verschiedensten Museen zu finden! In Kunstmuseen, Medizinhistorischen Sammlungen und, und, und … Teile deine Entdeckungen auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZtierisch. Aber Vorsicht! Nicht alle Objekte in Museen dürfen einfach fotografiert werden! Mach also auch mal eine Skizze oder sende eine Textnachricht. TIPP: Genug über Hühner erfahren? Dann mach dich bei deinem nächsten Museumsbesuch mal auf die Suche nach deinem persönlichen Lieblingstier und lass dich anregen, so jede Menge Neues über dieses Tier herauszufinden! MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Vom Haustier bis zum Fabelwesen – Tierdarstellungen in der Kunst (GYM bis Jgst. 11, MS, RS) Passende MPZ-FührungGeflügelte Drachen, zahme Löwen oder die Kuh im "Wohnzimmer". Tiere auf Bildern in der Alten Pinakothek (Horte, MS bis Jgst. 6, RS bis Jgst. 6, GYM bis Jgst. 6, FöS, GS)Welche Krippe ist die schönste? – Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums (Horte, GS) Informationen zum MuseumDie hier vorgestellten Hühner stammen aus diesen Museen: Alte Pinakothek, Bayerisches Nationalmuseum, Deutsches Meeresmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee, Münchner Stadtmuseum, Staatliche Antikensammlungen, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Mit dem Museumsportal findest du Museen in deiner Nähe. Abbildungsnachweis Titelbild: Carl Wilhelm Freiherr von Heideck, Haus in Athen (Ausschnitt), 1838, Leinwand, 69 x 47 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), URL: https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/detail/haus-in-athen-30016533, CC BY-SA 4.0

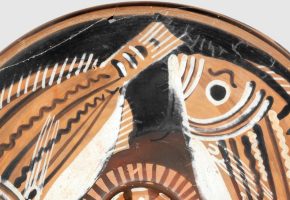

Das antike Mahl Als Highlight des Tages empfanden die Menschen im antiken Griechenland das Abendessen – und alles, was danach kam. Bemalte Trinkgefäße aus dieser Zeit verraten uns heute viel darüber, wie es damals bei Tisch zuging. Sitten mit allen Sinnen Ein Mahl bestand für die Menschen im alten Griechenland nicht nur aus Essen und Trinken. Vor allem am Abend ging es hoch her: Nach dem eigentlichen Abendessen folgte ein locker-fröhliches Trinkgelage, das sogenannte Symposion, bei dem recht viel Wein getrunken wurde. Dazu erklang Musik, die Menschen sangen gemeinsam oder beschäftigten sich mit Denksportaufgaben. Nicht selten kamen hier auch politische Diskussionen in Gang. Besonders beliebt waren Geschicklichkeitsspiele. Beim Kattabos-Spiel zum Beispiel mussten die letzten Tropfen Wein aus einer Schale auf ein kleines Metallplättchen geschleudert werden. Hier seht ihr eine bemalte antike Trinkschale, eine sogenannte Kylix. Sie zeigt Menschen beim Symposion. Schau dir das Bild genau an und schreibe auf, was dir besonders auffällt: Wer nimmt am Trinkgelage teil? Was verrät dir die Darstellung der antiken Tisch- und Trinksitten? © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Tausche dich auch mit anderen über deine Beobachtungen und über unsere heutigen Tischsitten aus. Da beim Symposion nur die Männer feierten und tranken, zeigt das Bild hier auch nur männliche Personen. Beim Abendessen dagegen waren auch Frauen zugelassen. Man lag auf dem linken Ellenbogen, zum Tisch gedreht, auf Holzsofas, die meist mit Kissen gepolstert waren. Ein bis drei Personen passten auf ein Sofa. Sowohl vor dem Essen als auch zwischen Essen und Symposion musste man sich Hände und Füße waschen, denn Schuhe waren bei Tisch nicht gestattet. Außerdem salbte man seinen Körper vorher mit Öl. Wer das nicht tat, galt als unrein. Was vom Essen übrig blieb, bekamen die Sklaven. Abfälle, die auf den Boden gefallen waren, durften die Hunde fressen. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass die Männer auf dem Bild nicht aus Bechern, sondern aus großen Schalen trinken, die sie unten, am Fuß, anfassen. Durch ihre Größe und Form waren die Trinkschalen schwierig zu halten und zu balancieren. Trinken war in der Antike also keine leichte Sache – und so fiel es auch schwer, sich richtig zu betrinken – ein sehr positiver und durchaus beabsichtigter Nebeneffekt! Von Schalen und Bechern Nicht alle Trinkgefäße hatten die oben gezeigte Form. Es gab auch Schalen, die keinen Fuß zum Hinstellen hatten und daher immerzu gehalten werden mussten. Auch die Schalen für religiöse Trankopfer, die zu jedem Essen dazugehörten, sahen anders aus als die gewöhnlichen Trinkbecher. Gelagert wurden Getränke und flüssige Lebensmittel meist in Kannen, die auch Amphoren genannt werden. Das Geschirr der Antike umfasste insgesamt viele verschiedene Gefäße und auch Teller. Besteck gab es zu dieser Zeit noch nicht, da das Essen bereits kleingeschnitten auf den Tisch kam. - Es wurde dann ganz einfach mit den Händen gegessen. Heute trinken wir nicht mehr aus Schalen. Dass Becher standfester und besser in der Hand zu halten sind, haben auch schon die Menschen in der Antike festgestellt. Außerdem kamen damals allmählich andere Sitten auf. Die Menschen tranken nicht mehr gemeinschaftlich aus Schalen, sondern jeder legte Wert auf ein eigenes Trinkgefäß. So wurden die flachen Schalen schrittweise von schmaleren und standfesteren Bechern abgelöst. Allerdings ist der Unterschied zwischen Schale und Becher für uns heute nicht immer eindeutig zu erkennen. Handelt es sich bei den folgenden Gefäßen um Becher oder Schalen? Ordne zu. Vom Gemeinschaftserlebnis zum „Tafelluxus“ Aus einer Schale zu trinken, war nicht besonders praktisch. Aber es förderte das Gemeinschaftsgefühl, da mehrere Menschen aus der gleichen Schale tranken. Ihre korrekte Verwendung wurde als Kulturgut von Generation zu Generation weitergegeben und drückte die soziale Zugehörigkeit aus. Wie auch der Krater, das Mischgefäß für den Wein, wurden die Schalen mit detaillierten Bemalungen dekoriert, um möglichst alle, die daraus tranken, zu unterhalten. Dieser gemeinschaftliche Sinn des Essens und Trinkens ging aber ab dem späten 4. Jahrhundert. v. Chr. im Zuge vieler kultureller Veränderungen verloren. Durch die Feldzüge Alexanders des Großen kamen Luxusgüter aus Metall, sogar aus Gold und Silber, in Umlauf. Mittelständische Bürger versuchten, den reichen Adel nachzuahmen. Die Kylix wurde vom teureren Skyphos (Trinkbecher) abgelöst und Kratere wurden immer kleiner, damit jede Person ihr eigenes Trinkgefäß hatte. Das luxuriöse Glas faszinierte durch seine Transparenz und durch reiche Farben, Bemalungen mit Figuren kamen ganz aus der Mode. Statt der gemeinschaftlichen Trink-Zeremonie rückte nun der Tafelluxus in den Vordergrund. Das Trinkgefäß wurde zum Statussymbol. Hier siehst du ein antikes Glasgefäß. Vergleiche es mit heutigen Glasgefäßen. Onichoe © M192, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer Informationen zum MuseumWillst du noch mehr darüber wissen, wie die Menschen in der Antike gelebt haben? Dann besuch doch mal das Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Abbildungsnachweis Titelbild: L886, © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer

Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? Die neue Ausstellung „Landwirtschaft und Ernährung“ im Deutschen Museum München möchte dich zum Nachdenken anregen. Wie werden unsere Lebensmittel produziert und welchen Einfluss haben unsere Essgewohnheiten auf die Welternährung und den Klimawandel? Neben Infos zu Nutzpflanzen mit interessanten und anschaulichen Pflanzenmodellen kommen auch wichtige Aspekte von Fleisch- und Milcherzeugung nicht zu kurz. Schau dir einmal dieses große Lebensmittelregal an! Hier erfährst du viel über dein Essen! Woher kommt zum Beispiel der Reis? Wie klimafreundlich ist die Verarbeitung einer Sojabohne? Klicke auf die einzelnen Felder und erfahre mehr! Foto: Deutsches Museum, Hubert Czech, bearbeitet Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Klimagase oder Treibhausgase, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Distickstoffoxid (N₂O) sind Gase in der Atmosphäre, die die Wärmestrahlung der Erde reflektieren und so dafür sorgen, dass es auf der Erde nicht zu kalt wird. Bis zu einem gewissen Grad ist dieser Treibhauseffekt notwendig für das Leben auf der Erde. Bild: Unsere Erde, © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Aber da die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre seit 200 Jahren steigt, kommt es zum Klimawandel. Es wird wärmer auf der Erde und damit zu einem Problem für uns alle. Der wachsende Ausstoß der Treibhausgase und die damit verbundenen Erwärmung der Erdoberfläche, führen dazu, dass viele Tier- und Pflanzenarten aussterben. Die zunehmende Wärme lässt die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Das Wetter verändert sich, Hitzewellen werden länger, gleichzeitig gibt es starke Niederschläge – Anzeichen eines beginnenden Klimawandels. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Die Weltbevölkerung produziert mehr Klimagase, als die Erde verträgt. Bei der Nahrungsmittelproduktion, aber auch bei der Erzeugung von Energie durch Verbrennen von fossilen Energieträgern (Holz, Öl, Gas, Kohle) entstehen zu viele Treibhausgase. Wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten, unseren Konsum und unsere Produktionsmethoden verändern. MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Ein Königreich für Klimaretter (Deutschklasse MS Jgst. 7-9, GS Jgst. 4, MS, RS bis Jgst. 6) Passende MPZ-FührungenSchulklassenprogramm ab 8. Klasse im Deutschen Museum: Klima auf dem Teller - Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? (BS,GYM, MS, RS ab Jgst. 8)Schulklassenprogramm für Grundschule im Botanischen Garten: Weizen, Mais und Reis – Gräser für die Welt (BS, FöS, GS, GYM, Horte, MS, RS) Informationen zum MuseumGehe doch mal auf die Suche nach diesem Regal im Deutschen Museum. Finde heraus, wieso die Paprika eckig ist, was die Sektflasche da zu suchen hat und was genau der Vorteil von Instantsuppe sein könnte. Je nachdem, welche Kategorie du auf dem Medienpult vor dem Regal auswählst, bekommst du weitere Informationen zu Grundnahrungsmitteln, Spezialnahrung, zu Herstellung, Konservierung, Geschmack von Lebensmitteln, zu Genussmitteln und zu Geschichte und Gesellschaft. Im Freiland des Botanischen Gartens in München findest du die Pflanzen, die die Grundnahrungsmittel Reis, Mais, Weizen und Hirse liefern. Informiere dich. Abbildungsnachweis Titelbild: Ein Regal mit 45 Lebensmitteln aus dem Spektrum der Ernährung. Bild: Deutsches Museum, Hubert Czech

Gehst du auch gerne mit der Familie in den Biergarten? Wir packen hierfür den Korb, den Rucksack oder die Fahrradtasche mit allerlei Leckerbissen. Was alles rein muss, ist jedem selbst überlassen. Keinesfalls fehlen dürfen traditionell eine karierte Tischdecke, Brotzeitbrettl und Besteck, Radieserl, frisches Bauernbrot, Butter und Salz sowie Salat, Tomaten oder Essiggurken. oben: No 1, 2, 5: pixabay; alle anderen Galeriebilder: © Museumspädagogisches Zentrum Und Obazda natürlich! Den machst du am besten schon einen Tag vor dem geplanten Biergartenbesuch. Das Rezept dafür findest du HIER – es passt natürlich in dein MPZ-Album. Dass wir in München im Biergarten selbst mitgebrachte Speisen essen dürfen, haben wir König Max I. Joseph zu verdanken. Er erlaubte 1812 mit der Biergartenverordnung den Bierbrauern, von Juni bis September das frisch gebraute Bier in den Gärten direkt über den Bierkellern zu verkaufen. Speisen verkaufen durften sie jedoch nicht. Seither bringen die Münchner ihr Essen einfach selbst mit. Das gehört auch für uns heute zu einem Biergartenbesuch einfach dazu. Dass in den Biergärten meist Kastanien stehen, hat übrigens auch einen Grund. Denn sie hielten mit ihrem dichten Blätterdach die Kellerräume kühl. Diese wurden, lange bevor es elektrisch betriebene Kühlschränke und Kühlmaschinen gab, auch im Sommer noch mit den Eisblöcken kalt gehalten, die im Winter aus dem gefrorenen Wasser des Nymphenburger Kanals geschnitten worden waren. Max Liebermann, Münchner Biergarten, 1884, Bestand Neue Pinakothek [derzeit ausgestellt in der Alten Pinakothek], Bayerische Staatgemäldesammlungen, CC BY-SA 4.0 Wie es vor knapp 140 Jahren an einem schönen Sonntag in einem Münchner Biergarten ausgesehen haben könnte, zeigt ein Gemälde des Berliner Malers Max Liebermann. Hier trafen sich Menschen aus allen Schichten - egal ob Dienstpersonal, Handwerker oder vornehme Herrschaften. Und alle waren fein herausgeputzt. Die Blaskapelle hat Liebermann aber wohl frei erfunden, weil die nämlich damals im Biergarten gar nicht erlaubt war. Liebermann ging es also nicht unbedingt darum, eine Situation realistisch abzubilden, wie es eine Fotografie könnte. Vielmehr wollte er die Stimmung, die Atmosphäre einfangen. Wer weiß, welche Details er noch erfunden hat? Nimm doch bei deinem nächsten Biergartenbesuch Stifte und einen Skizzenblock – oder dein MPZ-Album – mit und lass dich dort zu einem Bild anregen! Wie unterscheidet es sich von Liebermanns Gemälde? Teile dein Biergartenbild auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #MPZisswas Und wenn du ausprobieren magst, welche Rolle die Kinder und ein paar andere Gäste in Liebermanns Gemälde spielen, klicke HIER. Du hast Appetit bekommen? Den Rest der Ferienaktion findest du unter Iss was!? - essen, speisen, tafeln .... Informationen zum MuseumEigentlich gehört Max Liebermanns Gemälde in den Sammlungsbestand der Neuen Pinakothek. Weil diese aber aufgrund von umfassenden Sanierungsmaßnahmen geschlossen ist, ist es derzeit in der Alten Pinakothek zu Gast. Abbildungsnachweis Titelbild und Obazda: Filmstills, © Museumspädagogisches Zentrum, Film: Veronika Hafner, Moritz Dehler

Blick in die Vergangenheit Eine Besucherfamilie spaziert im Freilandmuseum durch eine längst vergangene Lebenswelt. Vor 100 Jahren gab es auf den Dörfern keine Wasserleitungen und keinen Strom. Alle Menschen lebten irgendwie von der Landwirtschaft. Wasser zum Waschen und Trinken kam oft von einem Gemeinschaftsbrunnen auf dem Dorfplatz. Was idyllisch aussieht, war für die Menschen kein Kinderspiel. Öffentliche Wasserstellen waren oft verunreinigt. Das führte zu Krankheiten. Jeder Reinigungsvorgang bestand aus anstrengender Handarbeit. Allein das Wäschewaschen dauerte mehrere Tage. Kinder arbeiteten natürlich mit. Holten Wasser vom Brunnen und vieles mehr. Das Klo befand sich im Freien, direkt beim Misthaufen; Nutztiere lebten unter dem gleichen Dach wie die Menschen. Das offene Feuer verrußte den Wohnraum. Das ärmliche Leben führte auch zu vielen kleinen „Mitbewohnern“ in den einfach gebauten Häusern: Läuse, Wanzen, Mäuse … Nachhaltig gedacht? Eine einfache und sparsame Lebensführung war meistens alternativlos. Deshalb hatten die Menschen auch andere Ansprüche an Hygiene als wir heute. Sie badeten zum Beispiel nur ganz selten. Die tägliche Wäsche fand an einer Waschschüssel statt. Wäschewaschen stand nur alle paar Monate auf dem Programm. Die Alltagskleidung bestand aus derben, dunklen und schmutzabweisenden Stoffen. Häufiges Wechseln war nicht drin: Verdreckte sie, wurde die Kleidung erst mal ausgeklopft. War sie zerrissen, wurde sie geflickt. Und die Sonntagskleidung trugen die Menschen nur zu seltenen Anlässen. Viele Textilien eigneten sich auch gar nicht zur Nassreinigung. Auf den beiden Fotos sind zwei Oberpfälzer Familien vor 130 und vor 100 Jahren zu sehen. Ihre Kleidungsstücke kannst Du im Spiel den früher gebräuchlichen Reinigungsformen zuordnen. Ziehe dazu das Kästchen mit der richtigen Reinigungsart auf die Fläche des markierten Kleidungsstücks. Was hat das mit mir zu tun? Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hat sich im 20. Jahrhundert grundlegend geändert. Hygienische Lebensverhältnisse sind für uns heute normal. Wir verbrauchen dazu allerdings zu viel Wasser, Strom sowie umweltbelastende Reinigungsmittel und schaffen uns immer wieder neue Geräte an; diese sollen uns helfen, noch „sauberer“ und komfortabler zu leben. Wir leisten uns viele billige Kleidungsstücke. An die Stelle des Schonens und Reparierens sind das Wegwerfen und der Neukauf getreten. Unser Lebensstil verschwendet kostbare Naturgüter mit vielen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima überall. Millionen Menschen weltweit leben heute unter viel schwierigeren hygienischen Bedingungen als unsere Vorfahren. Für viele gibt es keinen Zugang zu sauberem Wasser. Nachhaltigkeit 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Wir übernutzen die Erde schon seit 50 Jahren. Damit in Zukunft alle Menschen auf einem gesunden Planeten produktiv und friedlich leben können, müssen wir dringend den Verbrauch von Naturgütern einschränken. In vielen armen Ländern der Erde werden Lebensmittel und Konsumwaren für unseren Bedarf unter katastrophalen ökologischen und sozialen Bedingungen hergestellt - mit schwerwiegenden Folgen für die Natur, die Gesundheit und Sicherheit der Menschen. Sei dabei! Mit den folgenden Aktionen kannst du die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Sauber! Hygiene auf dem Land und anderswo (BS, MS Jgst. 7, MS Jgst. 8, RS Jgst. 7, RS Jgst. 8, RS Jgst. 9) Information zum MuseumKomm auf die Website des Freilandmuseums Oberpfalz! Wie der Alltag der Menschen ausgesehen hat, erkundest du am besten im virtuellen Rundgang. Abbildungsnachweis Titelbild: Familie © Foto: Freilandmuseum Oberpfalz, Elisabeth Wiesner | Unterwäsche auf der Leine © Foto: Freilandmuseum Oberpfalz

Wie kam die Kartoffel zu uns? Die Kartoffel gehört zur Familie der Nachtschattengewächse und ist damit eine Verwandte von Tomaten, Paprika und Auberginen. Ursprünglich stammt die Kartoffel aus den südamerikanischen Anden, wo sie seit mehr als 7000 Jahren von den Ureinwohnern angebaut wird. Spanische Eroberer brachten die in Europa bis dahin unbekannte Knolle im 16. Jahrhundert mit, aber es dauert lange, bis sie sich bei uns durchsetzte. Zunächst waren die Menschen gar nicht so begeistert davon. Der König Friedrich II von Preußen erkannte die Vorteile der Kartoffeln: Sie wachsen auf vielen verschiedenen Böden, vertragen Nässe besser als Getreide und sind eine nahrhafte Speise für Mensch und Vieh. Er befahl Mitte des 18. Jahrhunderts den Bauern, Kartoffeln anzupflanzen. So kam es, dass Kartoffeln zum Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung wurden. In einigen Gegenden werden sie auch „Erdapfel“ genannt. Historische Fotos im oberfränkischen Bauernmuseum Bamberger Land zeigen Bauern bei der Kartoffelernte. Kartoffellese, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffelernte, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffelfeld, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffeln sind nachhaltig, weil … Kartoffeln wachsen in verschiedenen Klimazonen und Bodenarten – und werden auf vielfältigste Weise zubereitet. Außerdem kann man sie einfach transportieren und mehrere Monate lang lagern, ohne dass sie verderben. Das hilft unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Im Vergleich zu anderen Grundnahrungsmitteln wie z.B. Weizen benötigt der Anbau von Kartoffeln viel weniger Wasser, weil sie eine kürzere Wachstumssaison haben. Aus Kartoffeln kann man sogar erneuerbare Energie gewinnen. Zum Beispiel werden Kartoffelschalen für die Biogaserzeugung verwendet. Kartoffeln sind gesund, weil … Sie enthalten viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Wichtig ist dabei die Art der Zubereitung. So erhöht das Frittieren in Öl den Fettgehalt. Beim Kochen oder Backen bleiben die Nährstoffe weitgehend erhalten. Sortenvielfalt Heute gibt es zahlreiche Kartoffelsorten, je mit eigenem Geschmack, Form und Farbe! Beliebte Sorten bei uns heißen Linda, Sieglinde, Bintje, La Ratte, Vitelotte, Laura, Marabel, Adretta und Bamberger Hörnchen. Kartoffelsorten werden eingeteilt in drei Kategorien: festkochend, vorwiegend festkochend und mehlig kochend. Festkochende Sorten wie zum Beispiel Bamberger Hörnchen eignen sich hervorragend für Kartoffelsalat. © Bauernmuseum Frensdorf, Susanne Görl © Bauernmuseum Frensdorf, Susanne Görl © Bauernmuseum Frensdorf, Yvonne Jähns-Kretschmer Rezeptideen Kartoffeln lassen sich auf unzählige Arten zubereiten – von einfachen Pellkartoffeln bis hin zu Aufläufen, Suppen und Eintöpfen … Welche Gerichte erkennst du hier? Überlege erst - und lasse Dir dann die Lösung anzeigen. © Fotos: Adobe Stock Free Collection Kartoffel-Keuzworträtsel Nachhaltigkeit Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt. BNE steht dabei für Bildung für nachhaltige Entwicklung mit dem Sinn, Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen. 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache findest du HIER. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Die tolle Knolle – Stärke und Vielfalt der Kartoffel (FöS, GYM Jgst. 5 - 8, MS Jgst. 6 - 9, RS Jgst. 7 - 8) Informationen zum MuseumInmitten einer vielfältigen Kulturlandschaft liegt das Bauernmuseum Bamberger Land. Die Gebäude des ehemaligen Bauernhofes mit Wohnstallhaus, Scheune, Austragshaus und Backofen gruppieren sich um einen idyllischen Innenhof. Farbenfrohe Schablonenmalereien sowie originale Möbel und Gerätschaften dokumentieren die ländliche Wohnkultur in der Zeit um 1920 und spiegeln die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines bäuerlichen Betriebes wider. Bauernmuseum Frensdorf,© Anny Maurer Bauernmuseum Frensdorf,© Anny Maurer Abbildungsnachweis Titelbild: © Bauernmuseum Frensdorf, Yvonne Jähns-Kretschmer

Saisonal, regional und die Vorratshaltung Erdbeeren im Oktober oder Spargel zu Weihnachten – du gehst in den Supermarkt und alles ist möglich! Noch bis vor ein paar Jahrzehnten sah das anders aus: Gemüse und Obst „hatten Saison“ das heißt, sie standen den Menschen nur kurz zur Verfügung, da sich der Anbau jeweiliger Nahrungsmittel im eigenen Garten oder auf dem Feld den Jahreszeiten anpassten musste. Der Speiseplan war jedoch keineswegs eintönig! Aber wie sorgten die Menschen für Abwechslung auf ihren Tellern?! Durch verschiedene Methoden der Haltbarmachung und das Wissen über die richtige Lagerung der unterschiedlichen Lebensmittel! Getreide wurde zum Beispiel trocken und luftig gelagert, Obst und Gemüse eingemacht und Fleisch geräuchert. Jetzt eine Tiefkühlpizza! Der Gang zum eigenen Gefrierschrank - was heute ganz normal ist - sah damals komplett anders aus: Die Dorfgemeinschaft besaß eine Gemeinschaftsgefrieranlage. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten die meisten deutschen Haushalte keine Gelegenheit, ihre Lebensmittel einzufrieren. Mit dem Bau von Gemeinschaftsgefrieranlagen, das waren Häuser in denen mehrere Tiefkühltruhen standen, war diese Form der Vorratshaltung für viele Familien auf dem Dorf möglich! Gemeinschaftsgefrieranlage auf dem Dorf, © Foto: Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim Gemeinschaftsgefrieranlage innen, © Foto: Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim Und was hat das mit mir zu tun?! Viele Menschen wissen heutzutage nicht mehr, wie sie Lebensmittel haltbar machen können oder wie die optimalen Lagerbedingungen für die verschiedenen Lebensmittel sind. Mit den Kenntnissen über die richtige Lagerung, Haltbarmachung und Vorratshaltung kann jedoch jeder von uns seinen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung und für eine nachhaltigere Welt leisten. Um dieses Wissen weiterzugeben und aus der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft zu lernen, bietet das Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim sein MusPad „Alles frisch auf dem Tisch? – Nachhaltigkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ an. Alle weiteren Infos findest du unten. Lust auf einen "Learning Snack" zum Thema? ©Author Nachhaltigkeit 17ziele.de Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Alles frisch auf dem Tisch? – Nachhaltigkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (GYM Jgst. 8 - 9, MS Jgst. 9 - 10, RS Jgst. 9 -10) Informationen zum MuseumDas Kirchenburgmuseum ist ein besonderes Freilandmuseum: Es zeigt das Leben und Arbeiten in einem mainfränkischen Dorf „anno dazumal“. Alle historischen, zum Museum gehörenden Gemeinde-, Wohn- und Wirtschaftsgebäude stehen an ihrem Originalstandort. Abbildungsnachweis Titelbild: Einmachgläser, © Foto: Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim

Ein glitzerndes Meer aus Süßigkeiten! Tausende blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie liegen auf dem Museumsboden des Museums Brandhorst. Sie bilden ein etwa zwei auf vier Meter großes Rechteck. Der Künstler des Werks, Felix Gonzalez-Torres, ist unter anderem bekannt für seine Candy Works, in denen er Süßigkeiten zu Formen auf dem Boden legen oder zu Bergen in Museumsecken schütten lässt. Felix Gonzalez-Torres legt ungefähr fest, welche Art von Süßigkeiten für die Candy Works verwendet werden und wie viel das Kunstwerk im Idealfall wiegen sollte. Doch jedes Mal, wenn das Kunstwerk ausgestellt wird, dürfen die Kurator*innen diese offenen Angaben des Künstlers interpretieren. So können sie entscheiden, welche Form das Kunstwerk bekommt und was „Idealgewicht“ bedeutet. Ansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Detailansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Doch was hat es mit diesem Gewicht auf sich? Der Titel des Kunstwerks könnte ein Hinweis sein: „Untitled“ (Lover Boys), zu Deutsch „Ohne Titel“ (Liebhaber). 161 Kg – ungefähr so viel wiegen zwei Männer. Um genau zu sein, wogen Felix Gonzalez-Torres und sein Partner Ross Laycock zusammen 161 kg. „Untitled“ (Lover Boys) ist also nicht nur ein großes Rechteck blau-weißer Bonbons, sondern kann auch als eine besondere Form des Porträts interpretiert werden. Und die spiralförmig ineinander verschlungenen Farben der Bonbons werden zu einem Symbol für die Verbundenheit zwischen zwei Liebenden … Doch dies ist nur eine mögliche Interpretation des Kunstwerks! Felix Gonzalez-Torres war es wichtig, dass den Betrachter*innen seiner Werke nicht vorgegeben wird, wie die Kunstwerke zu verstehen sind. Ohne Hintergrundwissen zu seinem Leben kommen wir vielleicht zu einer anderen Interpretation. Diese Unbestimmtheit drückt sich auch im Titel „Untitled“ also „Ohne Titel“ aus. Und den Titelzusatz Liebhaber setzt der Künstler bewusst in Klammern dahinter – die Liebhaber sind anonym, er nennt weder seinen noch Ross‘ Namen, somit können auch andere Personen gemeint sein. Wie interpretierst du den Titel, die Art der Bonbons und das Gewicht des Kunstwerks? Schreibe deine Ideen in die Wortwolke: Auf der Webseite der Felix Gonzalez-Torres Foundation findest du Fotos aus anderen Ausstellungen, in denen „Untitled“ (Lover Boys) gezeigt wurde. Sie verdeutlichen, wie viele verschiedene Formen das Kunstwerk annehmen kann. Liebe, Verlust und Trauer in Zeiten von Aids Felix Gonzalez-Torres wird 1957 in Kuba geboren. Er wächst in Puerto Rico auf, wo er nach dem Schulabschluss anfängt, bildende Kunst zu studieren. 1979 zieht er nach New York und beendet hier sein Kunststudium. In New York lernt er seinen Partner Ross Laycock kennen. Doch das Glück des Paares wird getrübt, denn Ross erkrankt an Aids. Die Immunschwächekrankheit Aids wird 1981 erstmals in den USA diagnostiziert und entwickelt sich in den 1980er Jahren weltweit zu einer Epidemie. Besonders homosexuelle Menschen infizieren sich mit dem HI-Virus, in dessen Folge die Erkrankung Aids auftritt. In den USA schauen Politik und Gesellschaft der Aids-Epidemie tatenlos zu … Anstatt sich um ein Ende der Aids-Epidemie zu bemühen oder die Forschung nach einem Medikament voranzutreiben, machen konservative Politiker*innen homosexuelle Männer für die Verbreitung von HIV verantwortlich und Menschen mit Aids werden diskriminiert. Ist das fair? Wenn du hierzu mehr wissen möchtest, schau dir den MPZ-digital Beitrag zur Aids-Epidemie an. 1987 wird Felix Gonzalez-Torres aktives Mitglied des Künstler*innenkollektivs Group Material, das mit seinen Kunstwerken und Aktionen auf die Stigmatisierung von Menschen mit Aids aufmerksam macht. Der Künstler setzt sich für Menschen mit Aids ein, indem er Kunst macht, die kritisch ist und Missstände in Politik und Gesellschaft thematisiert. 1991 stirbt sein Partner Ross Laycock an den Folgen von Aids – ein schmerzlicher Verlust für den Künstler. Kunst to go! 1990 beginnt Felix Gonzalez-Torres Kunstwerke aus Süßigkeiten zu machen. Bis 1993 entstehen 20 Candy Works aus unterschiedlichsten Süßigkeiten. Eine große Besonderheit: Die Kunstwerke sind veränderbar! Detailansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Nicht nur können die Kurator*innen die Angaben des Künstlers zur Art der Süßigkeiten und dem Idealgewicht interpretieren und die Form der Installation bestimmen, auch wir dürfen mitwirken: Denn die Besucher*innen dürfen die Süßigkeiten der Candy Works mitnehmen. Die Kurator*innen entscheiden, ob und wie oft sie die Bonbons auffüllen. Werke wie „Untitled“ (Lover Boys) können nach und nach kleiner werden, sich kaum merklich verändern oder sogar ganz verschwinden. Deswegen wiegt „Untitled“ (Lover Boys) nur im Idealfall 161 kg; tatsächlich verändert das Gesamtgewicht sich jedoch während der Dauer der Ausstellung. Was würde passieren, wenn das Museum nicht für süßen Nachschub sorgt? Probiere es aus: Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Museumspädagogisches Zentrum München. Kunst zum Mitnehmen? Kunstwerke dürfen üblicherweise nicht angefasst oder gar verändert werden und gehören meist nur einer Person oder einem Museum. Doch die Candy Works von Felix Gonzalez-Torres können verschiedene Formen annehmen, an mehreren Orten gleichzeitig ausgestellt sein und sich während der Ausstellung verändern. Aber was passiert mit einem Kunstwerk, von dem wir einen Teil mitnehmen dürfen? Wird es kleiner oder eigentlich größer? Wenn die Besucher*innen die Bonbons mitnehmen, verbreitet das Kunstwerk sich dann vielleicht sogar ähnlich wie ein Virus? Statt das Kunstwerk lediglich zu betrachten, können wir sogar davon kosten – Kunstgenuss der etwas anderen Art! Doch auch hierbei ist wichtig: Wir haben die Wahl, ob wir ein Bonbon mitnehmen, es verspeisen, es aufheben wie einen besonderen Schatz oder ob wir das Werk lediglich betrachten. Wie intensiv wird die Beziehung zwischen uns und dem Kunstwerk, wenn wir die Bonbons lutschen? Wo die Bonbons produziert werden, wie sie aussehen und nach was sie schmecken, dürfen die Kurator*innen der Ausstellung auswählen. Was glaubst du, für welchen Geschmack haben sie sich entschieden? Eigene Interpretation gewünscht! Festgeschriebene Interpretationen seiner Werke wollte Felix Gonzalez-Torres vermeiden. Seine Biografie oder die Lebensumstände während der AIDS-Epidemie können mit seinen Werken in Verbindung gesetzt werden, aber auch ohne diese Informationen kann seine Kunst interpretiert werden. Oftmals verzichtete der Künstler auf Erklärungen seiner Werke oder bot mehrere Deutungen an. Offenheit und Vielfalt statt nur eine richtige Lesart! Auch die in diesem Beitrag aufgezeigten Interpretationen sind nur wenige von vielen möglichen Deutungen. Mach dir selbst ein Bild und besuche „Untitled“ (Lover Boys) in der aktuellen Ausstellung im Museum Brandhorst. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Der Zugang zu ärztlicher Versorgung und Medikamenten ist nicht nur für Menschen mit Aids überlebenswichtig. Er stellt auch eines von 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen dar. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache findest du HIER. Passende MPZ-Führung"Food for the mind" – sehen, denken, diskutieren (BS, GYM ab Jgst. 8, MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8) Informationen zum Museum„Untitled“ (Lover Boys) wird im Rahmen der Sonderausstellung „Future Bodies from a Recent Past“ des Museum Brandhorst gezeigt. Die Ausstellung kann noch bis 15. Januar 2023 besucht werden. Informationen zur Ausstellung findest du hier. Abbildungsnachweis Titelbild: Detailansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Ausschnitt: © Museumspädagogisches Zentrum

Die gemalten Früchte und Gemüsesorten aus der Alten Pinakothek sehen köstlich aus – findest du nicht auch? Vielleicht hast du Lust bekommen, eines der leckeren Rezepte auszuprobieren, zum Beispiel den grünen Power Smoothie? Um die Zutaten einzukaufen, kannst du entweder zu einem Supermarkt um die Ecke oder zu einem Obst- und Gemüsestand in deinem Viertel gehen.Und vergiss den Einkaufszettel nicht! Obst- und Gemüsestand, Spielzeug, um 1925/30, Holz © Münchner Stadtmuseum Viel schöner ist natürlich ein Besuch auf einem Wochen- oder Bauernmarkt. Dort werden vor allem regionale Früchte und Gemüse der jeweiligen Saison verkauft. Der große Vorteil dieser Produkte ist, dass sie keine weiten Transportwege hinter sich haben und deshalb besonders frisch sind. Außerdem werden sie nicht erst in Plastik verschweißt, das wir dann zu Hause gleich wieder in den Müll werfen. In München gibt es in jedem Viertel Wochenmärkte, die jeweils an einem bestimmtenTag in der Woche stattfinden. Und HIER findest du den Markt in deinem Viertel. Der berühmteste und auch der älteste Markt Münchens ist der Viktualienmarkt, der außer sonntags jeden Tag geöffnet hat. Vielleicht warst du schon einmal dort und hast all die Düfte von Kräutern, frischem Obst, Käse, Backwaren und Gewürzen geschnuppert. Hier bekommst du auch frische Eier, Fleisch, Fisch … und auch Blumen dürfen auf einem Markt nicht fehlen! © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Judith Schenk Der Name „Viktualienmarkt“ leitet sich übrigens von dem alten Begriff für Lebensmittel – „Victuailles“ – ab. Früher war es ein Bauernmarkt, heute sozusagen ein riesiges Feinkostgeschäft unter freiem Himmel. Vor etwa 200 Jahren wurde der Viktualienmarkt auf seinen heutigen Platz hinter dem Alten Peter verlegt. Der alte Marktplatz, der sich auf dem heutigen Marienplatz befand, war inzwischen zu klein geworden. Der Marienplatz hieß sehr lange Zeit nur „Markt“ oder „Marktplatz“. Und so sah der Viktualienmarkt vor etwa 200 Jahren aus – die Bauern, Fischer und Kaufleute boten hier als sogenannte „fliegende Händler“ ihre Waren an. Sie hatten keine festen Stände, sondern verkauften nur an manchen Tagen in der Woche Gemüse, Obst, aber auch Eier oder Geflügel, die sie auf einem Karren transportierten. Wenn du den Regler in der Mitte des Bildes greifst und verschiebst, kannst du die Gemälde von 1835 (links) und 1860 (rechts) vergleichen. Bei dem rechten Bild von 1860 kannst du die überdachten Stände der Händler bereits gut erkennen. Es sind natürlich nicht so viele wie heute, da in München damals weniger Menschen lebten, und das Warenangebot war nicht so groß. Heutzutage gibt es auf dem Viktualienmarkt auch einen Biergarten, wo man seinen Hunger stillen kann. Dort kannst du allerlei köstliche Speisen wie einen Leberkäs mit Kartoffelsalat, Münchner Weißwürste mit frischer Breze oder einen Obazden verzehren. Oder schmeckt dir ein Schweinebraten mit Knödel und Kraut am besten? Münchner Spezialitäten findest du übrigens auch im Münchner Stadtmuseum. Hier kannst du sie allerdings nicht verspeisen, sondern dir nur Appetit holen. Schau doch einfach mal selber vorbei – das Museum ist ganz in der Nähe vom Viktualienmarkt. In der dortigen Ausstellung „Typisch München“ gehst du in den 1. Stock. Dort „begegnet“ dir ein Sushi-Laufband. – Aber nicht mit asiatischen Speisen. Hier drehen sich Leberkässemmel, Steckerlfisch, Obazda und viele andere Münchner Köstlichkeiten vor deinen Augen. Du möchtest wissen, welche Gerichte sich noch auf dem Sushi-Laufband befinden? Dann versuch es mit folgendem Spiel. Ziehe dazu die Begriffe auf die passenden Bilder. Solltest du nun endgültig Appetit bekommen haben, dann schau doch einmal bei unserem Biergartenbeitrag vorbei. Dort wartet ein Rezept für einen Obazden auf dich. Du hast Appetit bekommen? Den Rest der Ferienaktion findest du unter Iss was!? - essen, speisen, tafeln .... Informationen zum MuseumDas Münchner Stadtmuseum bietet eine große Bandbreite an Dauerausstellungen. Dazu gehören die stadthistorische Ausstellung "Typisch München!" und die darin integrierte Ausstellung "Migration bewegt die Stadt. Perspektiven wechseln". Außerdem gibt es noch die Sammlung Puppentheater/Schaustellerei, die Ausstellung "Nationalsozialismus in München" sowie die Sammlung Musik. Außerdem kannst du regelmäßig Sonderausstellungen zu verschiedensten Themen besuchen, unter anderem aus der beachtlichen Sammlung Fotografie und der Sammlung Mode. Abbildungsnachweis Titelbild: © Münchner Stadtmuseum

Mostsemmeln – Auf den Spuren der Römer in Bayern Die Römer brachten uns bereits vor 2000 Jahren so manche Lebensmittel, die für uns heute selbstverständlich geworden sind. Bei der Walnuss hört man die römische Herkunft sogar noch im Namen: Das "Wal-" steht für die Walchen oder Welschen, wie die Römer früher genannt wurden. Dieses Wort steckt auch heute noch in vielen Ortsnamen. Auch viele Gewürze haben wir den Römern zu verdanken, die diese stets experimentierfreudig verwendet haben. Sehr beliebt waren neben den Gewürzen aus dem Mittelmeerraum, wie etwa Petersilie, Oregano, Basilikum, Rosmarin, Thymian, Schnittlauch, Lorbeer, Salbei oder Kümmel auch Zimt, Ingwer, Pfeffer, Kardamom, Kurkuma, Nelken, Anis, Koriander und Safran aus dem asiatischen Raum. Natürlich darf man als Geschmacksverstärker nie die berühmte römische Fischsauce, das liquamen, vergessen. Die Semmel gehört im Grunde genommen auch zu den Mitbringseln der Römer, da ihr Aussehen den Semmeln der Römerzeit entspricht und der Name Semmel vom lateinischen Wort simila kommt, was eine Bezeichnung für feines Weizenmehl ist.Hier findest du ein Rezept für römische Semmeln in einer dem heutigen Geschmack angepassten Form. Im Video zeigen wir dir genau, wie sie hergestellt werden. © Museumspädagogisches Zentrum, Film: Zeno Legner Mehr aus unserer Reihe Vielfalt entdecken … Informationen zum MuseumIn Bayern gibt es zahlreiche Museen, in denen du dir Überreste aus der Römerzeit anschauen kannst. Manche von ihnen sind Freilichtmuseen. Das heißt, man kann dort an Originalschauplätzen sehen, wie die Römer gelebt haben. Viel Spaß dabei!Archäologische Staatssammlung München, Staatliche Antikensammlungen München, Glyptothek München, Kelten Römer Museum Manching, Römermuseum Kastell Boiotro, RömerMuseum Weißenburg, Archäologischer Park Cambodunum (APC), Limeseum, Museum Quintana, Historisches Museum Regensburg, Römer und Bajuwaren Museum Kipfenberg, Römermuseum und Umgebung in Bad Gögging, Römervilla Möckenlohe, Abodiacum Epfach, Römermuseum Bedaium Abbildungsnachweis Titelbild: Triclinium. © Archäologische Staatssammlung, Foto: Manfred Eberlein