Author: Martin Bretschneider

- all

- 16. Jahrhundert

- 17. Jahrhundert

- 18. Jahrhundert

- 19. Jahrhundert

- 20. Jahrhundert

- 21. Jahrhundert

- Alte Pinakothek

- Antike

- Archäologische Staatssammlung München

- Architekturmuseum der TUM

- Ausprobieren

- Barock

- Barrierearm

- Bauernmuseum Bamberger Land

- Bayerische Schlösserverwaltung

- Bayerische Staatsgemäldesammlung

- Bayerisches Armeemuseum

- Bayerisches Nationalmuseum

- Biedermeier

- Biologie

- Botanischer Garten München-Nymphenburg

- Burg Trausnitz

- DaZ

- Deutsch

- Deutsche Nationalbibliothek

- Deutsches Meeresmuseum

- Deutsches Museum

- Deutsches Theatermuseum

- Die Neue Sammlung – The Design Museum

- Domberg Bamberg

- Entdecken

- Erika Fuchs Haus

- Ernährung (und Gesundheit RS/und Soziales MS)

- Erwachsene

- Ethik

- Expressionismus

- Fächer

- Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

- Fränkisches Freilandmuseum Fladungen

- Freilandmuseum Oberpfalz

- Freilichtmuseum Glentleiten

- Gegenwart

- Geographie

- Geschichte

- Gotik

- Grundschulkinder

- Haus der Kunst

- Heimat- und Sachunterricht (GS)

- Impressionismus

- Informatik und digitales Gestalten (MS)

- Jahrhundert / Epoche / Stil

- Jüdisches Museum Franken

- Jugendliche

- Jugendstil

- Konzeptkunst

- Kunst

- Kunst Spiele

- Latein

- Lehrkräfte

- Lenbachhaus

- Lieblingsmuseum

- Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee

- Martin von Wagner Museum

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

- Mittelalter

- Monacensia im Hildebrandhaus

- Münchner Residenz

- Münchner Stadtmuseum

- Museum Brandhorst

- Museum Fünf Kontinente

- Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke

- Musik

- Natur und Technik

- Neue Pinakothek

- Neues Schloss Bayreuth

- Pädagogisches Fachpersonal

- Pinakothek der Moderne

- Politik und Gesellschaft

- politische Bildung

- Pop Art

- Postimpressionismus

- Realismus

- Religion

- Renaissance

- Rokoko

- Romantik

- Römer Museum

- Sammlung Schack

- Schloss Lustheim

- Schloss Neuburg an der Donau

- Schloss Nymphenburg

- Schlossmuseum Aschaffenburg

- Schlossmuseum Murnau

- Spätbarock

- Sport

- Staatliche Antikensammlung und Glyptothek

- Staatliche Münzsammlung

- Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg

- Stadtmuseum Abensberg

- Valentin-Karlstadt-Musäum

- Villa Stuck

- Vorschulkinder

- Wegbereiter der Moderne

- Werken und Gestalten

- Zeitgeschichte

- Zielgruppe

Das prächtige Schiff wurde vor 400 Jahren in Augsburg hergestellt. Es besteht aus dünnen vergoldeten Silberplatten und diente ursprünglich als festliche Tischdekoration. Auftraggeber und Künstler haben weder an Kosten noch Kunstfertigkeit gespart. Viele winzige Details zeigen uns das Leben der Besatzung. Zudem wurden Schiffe wie dieses auch zum Trinken verwendet. Wenn du auf die Fragezeichen klickst, erfährst du so einiges mehr über dieses Prachtschiff. Abraham Winterstein, Schiffspokal, Augsburg zwischen 1626 und 1630, München Bayerisches Nationalmuseum, Leihgabe Dominik Biehler, © Alle Fotos: Bayerisches Nationalmuseum Passende MPZ-Führung Was Kunstwerke erzählen – Highlights im Bayerischen Nationalmuseum (BS, GYM, MS, RS)Ein Schatzhaus voller Geheimnisse – Entdeckungen im Bayerischen Nationalmuseum (GS Jgst. 1–2)Essen und Trinken – Tafelkultur früher und heute (BS, GS Jgst. 4, GYM, Horte, MS bis Jgst. 10, RS) Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Im Bayerischen Nationalmuseum gibt es neben vielen anderen Schätzen, Schiffe aus vergoldetem Silber zu entdecken. Hast du Lust auch einmal ein Schiff zu gestalten? Die Verarbeitung von Gold und Silber ist tatsächlich sehr aufwändig und das Material auch sehr kostbar. Wenn du also gerade kein Edelmetall zur Hand hast, kannst du auch aus Papier ein tolles Schiff bauen. Vergleiche dein Schiff mit diesem Bild, hier erhältst du Ideen, wie prächtig es aussehen kann. Abraham Winterstein, Schiffsförmiger Tafelaufsatz, Augsburg um 1630, München, © Bayerisches Nationalmuseum Hier erfährst du, wie du ein Schiff aus Papier faltest und es mit Takelage verzierst?Schon gewusst: Die Takelage eines Segelschiffes umfasst das Gesamtsystem aus Masten und Bäumen, das sind die Querstangen an denen die Segel befestigt sind und das Tauwerk. Aus dem Zusammenspiel all dieser Gegenstände kann beim Segeln die Kraft des Windes zum Antrieb genutzt werden. Die Segel zählen nicht zur Takelage. Wenn ein Schiff „aufgetakelt“ ist, kann es losgehen. Idee eines möglichen Papierschiffs © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Du brauchst dazu einen Papierbogen, den du dir hier herunterladen kannst, ein paar Zahnstocher oder Schaschlickspieße aus Holz, einen Wollfaden und bunte Papierschnipsel. Die folgende Anleitung zeigt dir, wie das Schiff zu falten ist. Trage, bevor du mit dem Falten beginnst einen Namen oder einen Wunsch in die vorgezeichneten Felder auf dem Papierbogen. Am Schluss wird der Name am Rumpf des Papierschiffchens zu lesen sein. Papierschiff Faltanleitung © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Bohre einen Schaschlickspieß in die Spitze des Segels und klebe zwei Zahnstocher in Bug und Heck des Schiffchens. Verbinde alle mit einer Schnur und verziere sie mit bunten Papierfähnchen. Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweise Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum (MPZ)

Viele Redewendungen der Seeleute sind für Landratten oft nicht so einfach zu verstehen. Was könnten die Ausdrücke in Seemannssprache wohl bedeuten? Abraham Winterstein, Schiffsförmiger Tafelaufsatz, Augsburg um 1630, München, © Bayerisches Nationalmuseum Neben Redewendungen haben Seeleute auch eine eigene Fachsprache. Versuche folgendes Rätsel zu lösen! Am Ende entsteht ein Lösungswort! Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Schau dir mal die Bilder hier unten an - was für komische Gegenstände! Wofür haben sie wohl gedient? Ein kleiner Tipp, es hat etwas mit Gewürzen zu tun. Man verwendet diese Gegenstände auch heute noch in der Küche – nur sehen sie ein bisschen anders aus. Bestimmt hast du richtig getippt! Bei der Pfeffermühle links siehst du sogar das Mahlwerk und rechts daneben erkennst du eine schön verzierte Muskatreibe. Viele Gewürze die wir verwenden, kommen nicht in Europa vor, sondern wachsen in anderen Bereichen der Welt. Über Jahrhunderte waren Gewürze wichtige und wertvolle Handelsgüter, die über den Seeweg nach Europa kamen. Hierzu gehören z.B. der Pfeffer und die Muskatnuss. Die silberne Pfeffermühle und die Muskatreibe in Tierform zeigen die Wertschätzung, die man diesen einstmals kostbaren Gewürzen entgegenbrachte. Welche exotischen Gewürze kennst du noch? Denke zum Beispiel an die Weihnachtsbäckerei. Die alte Weltkarte zeigt dir, wo die Gewürze ursprünglich angebaut wurden. Auf der Weltkarte sind die ursprünglichen Herkunftsländer der Gewürze zu sehen. Heute werden sie zum Teil auch in anderen Ländern angebaut. Pfeffer z.B. kam ursprünglich aus Indien und Sri Lanka. Heute wird er auch in Vietnam, Brasilien, Indonesien und Malaysia angepflanzt. Passende MPZ-Führung Essen und Trinken – Tafelkultur früher und heute (BS, GS Jgst. 4, GYM, Horte, MS bis Jgst. 10, RS) Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Abbildung Pfeffermühle, Süddeutschland, 1. Viertel 18. Jahrhundert, © München Bayerisches Nationalmuseum Abbildung Muskatreibe, Norddeutschland, 1. Hälfte 17. Jahrhundert, © München Bayerisches NationalmuseumWeltkarte, Varius geographers, CC0, via Wikimedia Commons

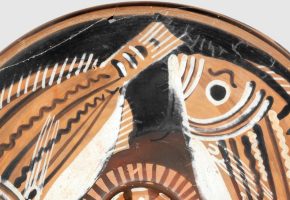

Das antike Mahl Als Highlight des Tages empfanden die Menschen im antiken Griechenland das Abendessen – und alles, was danach kam. Bemalte Trinkgefäße aus dieser Zeit verraten uns heute viel darüber, wie es damals bei Tisch zuging. Sitten mit allen Sinnen Ein Mahl bestand für die Menschen im alten Griechenland nicht nur aus Essen und Trinken. Vor allem am Abend ging es hoch her: Nach dem eigentlichen Abendessen folgte ein locker-fröhliches Trinkgelage, das sogenannte Symposion, bei dem recht viel Wein getrunken wurde. Dazu erklang Musik, die Menschen sangen gemeinsam oder beschäftigten sich mit Denksportaufgaben. Nicht selten kamen hier auch politische Diskussionen in Gang. Besonders beliebt waren Geschicklichkeitsspiele. Beim Kattabos-Spiel zum Beispiel mussten die letzten Tropfen Wein aus einer Schale auf ein kleines Metallplättchen geschleudert werden. Hier seht ihr eine bemalte antike Trinkschale, eine sogenannte Kylix. Sie zeigt Menschen beim Symposion. Schau dir das Bild genau an und schreibe auf, was dir besonders auffällt: Wer nimmt am Trinkgelage teil? Was verrät dir die Darstellung der antiken Tisch- und Trinksitten? © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Tausche dich auch mit anderen über deine Beobachtungen und über unsere heutigen Tischsitten aus. Da beim Symposion nur die Männer feierten und tranken, zeigt das Bild hier auch nur männliche Personen. Beim Abendessen dagegen waren auch Frauen zugelassen. Man lag auf dem linken Ellenbogen, zum Tisch gedreht, auf Holzsofas, die meist mit Kissen gepolstert waren. Ein bis drei Personen passten auf ein Sofa. Sowohl vor dem Essen als auch zwischen Essen und Symposion musste man sich Hände und Füße waschen, denn Schuhe waren bei Tisch nicht gestattet. Außerdem salbte man seinen Körper vorher mit Öl. Wer das nicht tat, galt als unrein. Was vom Essen übrig blieb, bekamen die Sklaven. Abfälle, die auf den Boden gefallen waren, durften die Hunde fressen. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass die Männer auf dem Bild nicht aus Bechern, sondern aus großen Schalen trinken, die sie unten, am Fuß, anfassen. Durch ihre Größe und Form waren die Trinkschalen schwierig zu halten und zu balancieren. Trinken war in der Antike also keine leichte Sache – und so fiel es auch schwer, sich richtig zu betrinken – ein sehr positiver und durchaus beabsichtigter Nebeneffekt! Von Schalen und Bechern Nicht alle Trinkgefäße hatten die oben gezeigte Form. Es gab auch Schalen, die keinen Fuß zum Hinstellen hatten und daher immerzu gehalten werden mussten. Auch die Schalen für religiöse Trankopfer, die zu jedem Essen dazugehörten, sahen anders aus als die gewöhnlichen Trinkbecher. Gelagert wurden Getränke und flüssige Lebensmittel meist in Kannen, die auch Amphoren genannt werden. Das Geschirr der Antike umfasste insgesamt viele verschiedene Gefäße und auch Teller. Besteck gab es zu dieser Zeit noch nicht, da das Essen bereits kleingeschnitten auf den Tisch kam. - Es wurde dann ganz einfach mit den Händen gegessen. Heute trinken wir nicht mehr aus Schalen. Dass Becher standfester und besser in der Hand zu halten sind, haben auch schon die Menschen in der Antike festgestellt. Außerdem kamen damals allmählich andere Sitten auf. Die Menschen tranken nicht mehr gemeinschaftlich aus Schalen, sondern jeder legte Wert auf ein eigenes Trinkgefäß. So wurden die flachen Schalen schrittweise von schmaleren und standfesteren Bechern abgelöst. Allerdings ist der Unterschied zwischen Schale und Becher für uns heute nicht immer eindeutig zu erkennen. Handelt es sich bei den folgenden Gefäßen um Becher oder Schalen? Ordne zu. Vom Gemeinschaftserlebnis zum „Tafelluxus“ Aus einer Schale zu trinken, war nicht besonders praktisch. Aber es förderte das Gemeinschaftsgefühl, da mehrere Menschen aus der gleichen Schale tranken. Ihre korrekte Verwendung wurde als Kulturgut von Generation zu Generation weitergegeben und drückte die soziale Zugehörigkeit aus. Wie auch der Krater, das Mischgefäß für den Wein, wurden die Schalen mit detaillierten Bemalungen dekoriert, um möglichst alle, die daraus tranken, zu unterhalten. Dieser gemeinschaftliche Sinn des Essens und Trinkens ging aber ab dem späten 4. Jahrhundert. v. Chr. im Zuge vieler kultureller Veränderungen verloren. Durch die Feldzüge Alexanders des Großen kamen Luxusgüter aus Metall, sogar aus Gold und Silber, in Umlauf. Mittelständische Bürger versuchten, den reichen Adel nachzuahmen. Die Kylix wurde vom teureren Skyphos (Trinkbecher) abgelöst und Kratere wurden immer kleiner, damit jede Person ihr eigenes Trinkgefäß hatte. Das luxuriöse Glas faszinierte durch seine Transparenz und durch reiche Farben, Bemalungen mit Figuren kamen ganz aus der Mode. Statt der gemeinschaftlichen Trink-Zeremonie rückte nun der Tafelluxus in den Vordergrund. Das Trinkgefäß wurde zum Statussymbol. Hier siehst du ein antikes Glasgefäß. Vergleiche es mit heutigen Glasgefäßen. Onichoe © M192, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer Informationen zum MuseumWillst du noch mehr darüber wissen, wie die Menschen in der Antike gelebt haben? Dann besuch doch mal das Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Abbildungsnachweis Titelbild: L886, © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer

Ein Schönheitswettbewerb unter Göttinnen, eine Entführung, ein hölzernes Pferd, das es in sich hat, und die abenteuerliche Irrfahrt des Odysseus: In der antiken Mythologie ranken sich viele spannende, aber nicht immer „ehrenhafte“ Geschichten um den Trojanischen Krieg. Schönheitswettbewerb mit Folgen Drei Frauen - die Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite - streiten sich um einen Apfel. Nicht um irgendeine Frucht, sondern um einen goldenen Apfel, der als Siegespreis für die Schönste unter den Damen vorgesehen ist. Kein Wunder, dass die drei mit harten Bandagen und nicht immer mit fairen Mitteln kämpfen. Aphrodite zum Beispiel versucht es mit Bestechung des Kampfrichters: Wenn Paris, der Sohn des trojanischen Königs Priamos, Aphrodite zur Siegerin kürt, dann erhält er als Belohnung die schöne Helena, auf die er schon lange ein Auge geworfen hat. Paris lässt sich auf den unehrenhaften Handel ein, doch es stellt sich heraus, dass Aphrodite den Königssohn mit falschen Versprechungen gelockt hat: Helena ist bereits Menelaos, dem König von Sparta, versprochen. Um sie für sich zu gewinnen, muss Paris erneut zu unfairen Mitteln greifen: Er entführt die Schöne kurzerhand nach Troja – und mit diesem Kidnapping beginnt der Trojanische Krieg. Beide Kriegsparteien sind etwa gleich stark. Das griechische Heer, angeführt von Agamemnon, soll Helena wieder zurückholen. Auf seiner Seite stehen die Helden Achilles und Odysseus, unterstützt von den Göttinnen Hera und Athena. Auf trojanischer Seite dagegen kämpften der heldenhafte Hektor sowie Aeneas, der Sohn der Göttin Aphrodite, die zusammen mit Apollon auch im Krieg mitmischt. Die Bemalung auf folgender Vase zeigt eine Szene vor Beginn des Trojanischen Kriegs. Schau sie dir genau an und überlege um welches Ereignis es sich handelt. Zankapfel © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Helden oder Betrüger? Laut der antiken Mythologie gab es im Krieg ungeschriebene Gesetze und Prinzipien, an die sich alle beteiligten Personen halten mussten. So wurde grundsätzlich von Männern erwartet, dass sie im Falle einer Niederlage heldenhaft ihr Leben opferten anstatt zu fliehen und damit ihr Leben zu retten. Als ein solch „ehrenwerter“ Krieger galt zum Beispiel Achilles: Er handelte entschlossen, hielt sich streng an die Vorschriften und war daher letztlich auch erfolgreich. Daher folgten ihm seine Männer bedingungslos. Odysseus hingegen, ein Gefährte Achilles, handelte oft listig und betrügerisch. Das führte ihn zwar auch zum Erfolg, kam aber bei seinen Gefolgsleuten nicht immer gut an. Der Held büßte dadurch etwas von seinem Ruhm ein. Aber auch die Trojaner handelten nicht immer ehrenhaft. Paris zum Beispiel hatte mit seinem Konkurrenten Menelaos ausgemacht, dass ein Zweikampf darüber entscheiden solle, wer Helena zur Frau bekäme. Doch der Kampf entwickelte sich für Paris sehr ungünstig, so dass die Göttin Aphrodite einschreiten musste, um Paris zu retten. Sowohl Paris‘ Verbündeter Hektor als auch die Griechen akzeptierten diesen unfairen und unehrenhaften Sieg jedoch nicht. Der Krieg ging daher in die nächste Runde… Die folgende Szene zeigt sowohl das Paar Helena und Paris als auch Hektor und seine Frau Andromache. Aber wer ist wer? Tipp: Helena ist enttäuscht; Paris trägt Flügelschuhe, die ihn besonders flink (aber auch flüchtig) machen; Hektor ist schwer bewaffnet; Andromache ist stolz auf ihn. Wer zuletzt lacht… Doch am Ende war es wieder ein Betrug, durch den nach zehn Jahren der Krieg beendet wurde: Nach langer erfolgloser Belagerung Trojas stellten die Griechen den Trojanern ein riesiges hölzernes Pferd vors Stadttor und gaben es als „Friedensangebot“ aus. Die Trojaner fielen auf die von Odysseus ersonnene List herein und zogen das Pferd in die Stadt. Sie wollten es der Göttin Athena weihen, um von ihr geschützt zu werden. In Wirklichkeit versteckten sich in dem Pferd jedoch griechische Soldaten, die in der Nacht herauskamen und die Stadttore für die griechischen Truppen öffneten. Damit war der Krieg entschieden und Trojas Schicksal besiegelt. Aeneas Flucht © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Als einziger Trojaner konnte Aeneas aus der brennenden Stadt fliehen. Auf der Abbildung ist zu erkennen, dass er mit seinem Vater und seinem Sohn flüchtete. Und wer weiß, ob es die Stadt Rom und das mächtige römische Weltreich ohne Aeneas je gegeben hätte. Seine Nachkommen sollen der Sage nach nämlich Rom gegründet haben… Obwohl der Trojanische Krieg der antiken Mythologie entstammt, steckt doch in den sagenhaften Abenteuern von Paris, Odysseus & Co. auch vieles, was bis heute gilt: Kriege werden nie ganz „ehrenwert“ geführt, sie sind kein Vergnügen. Auch in Troja blieben am Ende eine vollkommen zerstörte Stadt und viele getötete oder heimatlos umherirrende Menschen. Daraus gelernt hat man bis heute leider wenig. – Überleg du dir einmal, was die Menschen aus dem Trojanischen Krieg lernen könnten… Informationen zum MuseumDu willst mehr über die Helden Griechenlands erfahren? Dann besuch doch mal das Martin von Wagner Museum in Würzburg oder orientiere dich hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: Achilles gegen Hektor © ZA63, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann.

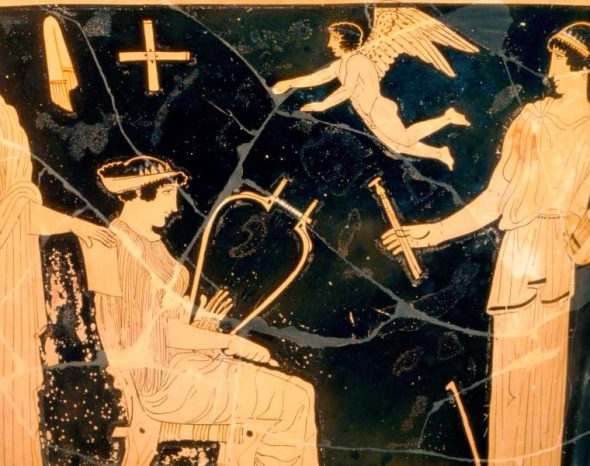

Musik hat die Menschen schon immer begleitet. Auch Fundstücke und Texte aus der griechischen und römischen Antike zeigen, wie wichtig Musik zu dieser Zeit war. Leider sind heute fast keine originalen antiken Instrumente mehr erhalten. Daher wissen wir nicht sicher, wie die Musik damals geklungen hat. Auf Vasen sind häufig Musikinstrumente abgebildet. Sie erzählen uns, zu welchen Anlässen Musik gespielt wurde und von wem. Sie lassen außerdem erahnen, welche Stimmung die Musik vermittelt hat und wie dazu getanzt wurde. Musik in jeder Lebenslage Verschiedenste Ereignisse wurden in der Antike musikalisch untermalt. Besonders wohlhabende Menschen in Griechenland hatten häufig musizierende Sklaven oder spielten selbst ein Instrument. Auch Frauen blieben nicht von der Musikkultur ausgeschlossen, sondern musizierten daheim, denn das wurde als Teil der künstlerischen Bildung gesehen. Aber auch in der Öffentlichkeit spielte Musik eine große Rolle. Sie durfte zum Beispiel nicht fehlen auf Hochzeiten, beim sportlichen Fünfkampf, dem Pentathlon, und auf vielen anderen Festen. Beim Symposion (Trinkgelage) wurde den Gästen etwas auf Blasinstrumenten wie dem Doppelaulos (doppelte Holzklarinette) oder auf Saiteninstrumenten wie der Kithara vorgespielt. Trompeten und Hörner wurden unter anderem im Krieg verwendet. Mit ihnen ließen sich Signale über weite Strecken hörbar machen. Im Theater dagegen waren vor allem der Chor und die Tänzer von großer Bedeutung. Diskuswerfer und Weitspringer, © L204, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Genau wie heute löste Musik auch schon früher emotionale Wirkungen aus. Die griechisch-römische antike Musik soll einfach gebaut und fröhlich gewesen sein - vielleicht so ähnlich wie ein Großteil unserer heutigen Pop-Musik. Hörst du auch manchmal Musik beim Lernen oder zum Entspannen? Ähnlich war es vermutlich auch in der Antike. Damals glaubte man sogar, die Menschen könnten durch die Musik die Grenzen zur göttlichen Welt überschreiten. So beeinflussten die Götter und die Menschen sich gegenseitig mit Hilfe von Musik. Das zeigt sich besonders bei dem mythischen Sänger Orpheus. Der bekannteste Musiker der Antike wird häufig mit einer Lyra, einem kleinen Saiteninstrument zum Zupfen, dargestellt. Seine musikalischen Fähigkeiten galten als magisch: Er schaffte es, selbst die Götter der Unterwelt durch sein Spiel zu bewegen. Diese gestatteten ihm daraufhin, seine eigentlich tote Frau Eurydike in die Welt der Lebenden zurückzuholen. Musik als Mordmotiv Mit seiner Musik konnte Orpheus aber nicht nur Menschen „verzaubern“, sondern sie auch ablenken, betören und stören. Laut der griechischen Mythologie spielte er zum Beispiel auch für Krieger, die dadurch nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit ihre militärischen Aufgaben und Pflichten erfüllten. Vor allem den Frauen der Krieger gefiel diese Wirkung von Orpheus Musik nicht. Sie wollten, wie das in der Antike üblich war, von ihren Männern beschützt werden. Spätestens als Orpheus seine Frau Eurydike endgültig an die Unterwelt verlor, weil er sich seinen Emotionen hingegeben und zu ihr umgedreht hatte, galt er nach griechischer Auffassung als unmännlich oder sogar als Frauenfeind. Dass er sich anschließend jungen Männern zuwandte, verstärkte die Ablehnung des mythischen Sängers. Die Frauen wurden wütend, fielen ganz aus der ihnen in der Antike zugewiesenen Rolle, bewaffneten sich und töteten den Lyraspieler eigenhändig. Du siehst: Musik kann auch ganz schön gefährlich sein. In diesem Fall lieferte sie sogar ein Mord-Motiv! Orpheus Tod, L534, © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Informationen zum MuseumWenn du mehr über die Musik in der Antike erfahren möchtest, schau doch mal in Würzburg im Martin von Wagner Museum vorbei, schneller geht es hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: Musizierende Frauen © L521, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer

Warst du schon mal im Theater oder hast vielleicht sogar selbst Theater gespielt? Bereits vor 2500 Jahren ließen sich die Menschen im antiken Griechenland von Theateraufführungen begeistern. Hier erfährst du, worüber die Zuschauerinnen und Zuschauer damals lachten (oder vielleicht auch weinten) und warum die Schauspieler zumeist Masken trugen. Theater – ein göttliches Vergnügen Dionysos © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Wenn es im alten Griechenland etwas zu feiern gab, dann durfte Dionysos nicht fehlen: der griechische Gott der Freude, des Weines und der Verwandlung. Er ist aber auch der Gott des Theaters. Im 5. Jhdt. v. Chr. wurde in Athen ein riesiges Theater zu seiner Ehre errichtet. Es war in den anstehenden Felshang gebaut, besaß eine runde Spielfläche, die ‚Orchestra‘ und umfasste knapp 17.000 Sitzplätze – unglaublich, Oberammergau hat als Freiluftbühne zum Beispiel gerade mal 4.500 Sitzplätze, ist aber trotzdem das größte Theater seiner Art (überdachter Zuschauerraum, Bühne frei). Die Waldbühne in Berlin hat 22.290 Plätze, also mehr als das Dionysostheater. Und wer stand im antiken Griechenland auf der Bühne? – Frauen jedenfalls nicht, denn das galt als unanständig. Frauenrollen wurden von Männern übernommen. Das war ohne weiteres möglich, da die Schauspieler generell Masken trugen. Verschlagene Alte, © Martin von Wagner Museum der Universität, Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Diese Tonfigur aus der frühen Antike zeigt einen Komödienschauspieler in Frauentracht, der den Typus der ‚verschlagenen Alten‘ verkörpert. In griechischen Komödien wurden gerne Szenen oder typische Charaktere aus dem Alltagsleben nachgeahmt und - meist mit einem leichten Augenzwinkern - verspottet. Überlege, was die ‚verschlagene Alte‘ zum Beispiel zu ihrem Ehemann gesagt haben könnte, der nach Mitternacht leicht angetrunken nach Hause kam. Theaterstücke für jede Stimmungslage Auch schon im alten Griechenland wollten die Menschen im Theater gut und spannend unterhalten werden, wollten lachen, staunen und erschreckt werden, mit den Helden auf der Bühne bangen und sich freuen. Für jede Stimmungslage und jeden Bedarf gab es im antiken Theater die passenden Stücke: Tragödien brachten tragische Heldenschicksale auf eine besonders aufwändig, mit hohen Aufbauten ausgestattete Bühne. Komödien dagegen griffen Themen und Personen aus dem Alltagsleben auf, die humorvoll mit derbem Spott überzogen wurden. Satyrspiele, die ebenfalls leichtere Unterhaltung boten, wurden immer im Anschluss an drei Tragödien, sogenannte Trilogien, aufgeführt. Sie sollten als Persiflage auf die schwerwiegenden, ernsten Mythenstoffe der Tragödien die Stimmung wieder aufheitern. Auf der Bühne tummelten sich dann seltsame Mischwesen, Menschen mit Pferdeschweif und Eselsohren: die sogenannten Satyrn, die in der griechischen Mythologie als die Begleiter des Dionysos galten. Je nach Stück kamen unterschiedliche Kostüme und Masken zum Einsatz. Besonders die Komödie brauchte solche Hilfsmittel, um die Menschen mitreißen und erheitern zu können. Da die Gesichter der Schauspieler immer hinter Masken versteckt waren, kam es bei ihnen vor allem auf ausdrucksvolle Gebärden und eine wohlklingende, kräftige Stimme an. Damit man in den oft riesigen Theatern überall verstehen konnte, was auf der Bühne gesprochen wurde, hatten die Masken zudem meist große, trichterartige Mundöffnungen, die den Schall verstärkten. Neben den Schauspielern gab es auch einen Chor, der in der Orchestra zu Flötenmusik sang und tanzte. Seine Aufgabe bestand darin, Ereignisse zusammenzufassen oder anzukündigen und die Gefühlslage der Handlung zu spiegeln, so dass sich das Publikum noch stärker angesprochen fühlte. Gespielt wurde immer im Freien. Daher wurden häufig Architekturmalereien, sogenannte „Skenographien“, als Bühnenkulisse verwendet. Die folgenden Bilder zeigen Kostüme, Masken und Szenen aus antiken Tragödien und Komödien. Überlege, ob das gezeigte Bild auf eine Tragödie oder eine Komödie hinweist. Die Auflösung siehst du, wenn du die Karte wendest. In den meisten Theaterstücken schlüpften die Schauspieler in die Rolle eines mythologischen Helden. Such dir eine Gruppe von drei bis vier Personen, die mit dir ein kurzes Stück aufführen. Am besten nehmt ihr eine euch allen bekannte Heldengeschichte als Vorlage (zum Beispiel eine Episode aus der Odyssee oder der Herkules-Sage) und skizziert grob die Handlungsabfolge. Den Rest könnt ihr improvisieren. Natürlich sind in eurem Stück alle Geschlechter willkommen! Informationen zum MuseumAntike Terrakotta-Masken, Theaterdarstellungen auf Tafelgeschirr und sogar ein Modell sowie noch viele weitere Ausstellungsstücke zum antiken Griechenland könnt ihr euch im Martin von Wagner Museum in Würzburg anschauen. Mehr Infos zu seinen antiken Schätzen findest du hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: © Modell eines griechischen Theaters zur Zeit des Aischylos, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer.

Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? Die neue Ausstellung „Landwirtschaft und Ernährung“ im Deutschen Museum München möchte dich zum Nachdenken anregen. Wie werden unsere Lebensmittel produziert und welchen Einfluss haben unsere Essgewohnheiten auf die Welternährung und den Klimawandel? Neben Infos zu Nutzpflanzen mit interessanten und anschaulichen Pflanzenmodellen kommen auch wichtige Aspekte von Fleisch- und Milcherzeugung nicht zu kurz. Schau dir einmal dieses große Lebensmittelregal an! Hier erfährst du viel über dein Essen! Woher kommt zum Beispiel der Reis? Wie klimafreundlich ist die Verarbeitung einer Sojabohne? Klicke auf die einzelnen Felder und erfahre mehr! Foto: Deutsches Museum, Hubert Czech, bearbeitet Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Klimagase oder Treibhausgase, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Distickstoffoxid (N₂O) sind Gase in der Atmosphäre, die die Wärmestrahlung der Erde reflektieren und so dafür sorgen, dass es auf der Erde nicht zu kalt wird. Bis zu einem gewissen Grad ist dieser Treibhauseffekt notwendig für das Leben auf der Erde. Bild: Unsere Erde, © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Aber da die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre seit 200 Jahren steigt, kommt es zum Klimawandel. Es wird wärmer auf der Erde und damit zu einem Problem für uns alle. Der wachsende Ausstoß der Treibhausgase und die damit verbundenen Erwärmung der Erdoberfläche, führen dazu, dass viele Tier- und Pflanzenarten aussterben. Die zunehmende Wärme lässt die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Das Wetter verändert sich, Hitzewellen werden länger, gleichzeitig gibt es starke Niederschläge – Anzeichen eines beginnenden Klimawandels. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Die Weltbevölkerung produziert mehr Klimagase, als die Erde verträgt. Bei der Nahrungsmittelproduktion, aber auch bei der Erzeugung von Energie durch Verbrennen von fossilen Energieträgern (Holz, Öl, Gas, Kohle) entstehen zu viele Treibhausgase. Wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten, unseren Konsum und unsere Produktionsmethoden verändern. MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Ein Königreich für Klimaretter (Deutschklasse MS Jgst. 7-9, GS Jgst. 4, MS, RS bis Jgst. 6) Passende MPZ-FührungenSchulklassenprogramm ab 8. Klasse im Deutschen Museum: Klima auf dem Teller - Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? (BS,GYM, MS, RS ab Jgst. 8)Schulklassenprogramm für Grundschule im Botanischen Garten: Weizen, Mais und Reis – Gräser für die Welt (BS, FöS, GS, GYM, Horte, MS, RS) Informationen zum MuseumGehe doch mal auf die Suche nach diesem Regal im Deutschen Museum. Finde heraus, wieso die Paprika eckig ist, was die Sektflasche da zu suchen hat und was genau der Vorteil von Instantsuppe sein könnte. Je nachdem, welche Kategorie du auf dem Medienpult vor dem Regal auswählst, bekommst du weitere Informationen zu Grundnahrungsmitteln, Spezialnahrung, zu Herstellung, Konservierung, Geschmack von Lebensmitteln, zu Genussmitteln und zu Geschichte und Gesellschaft. Im Freiland des Botanischen Gartens in München findest du die Pflanzen, die die Grundnahrungsmittel Reis, Mais, Weizen und Hirse liefern. Informiere dich. Abbildungsnachweis Titelbild: Ein Regal mit 45 Lebensmitteln aus dem Spektrum der Ernährung. Bild: Deutsches Museum, Hubert Czech

Teilnahmslos steht sie vor der farbenfrohen Fassade des Museums Brandhorst. Die lebensgroße Figur ist vertieft in ihr Smartphone. Mit Skulpturen wie Phone User 4 hält die Bildhauerin Judith Hopf uns einen Spiegel vor. Wie oft haben wir schon auf unsere Handys geschaut, obwohl um uns herum das bunte Leben stattfindet? Wie viel Zeit verbringen wir tagtäglich am Bildschirm? PHONE USER 4, Judith Hopf. Foto: © Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München Die Skulptur von Judith Hopf ist einheitlich schwarz-grau und Mensch und Technik sind aus den gleichen Materialien – Faserbeton und Edelstahl – gefertigt. Im Gegensatz zu Phone User 4 sind wir (noch) keine untrennbare Einheit mit unseren Smartphones. Doch wie viel von uns steckt in unseren Handys und wie abhängig sind wir von ihnen? Phone User 4 stellt sich uns in den Weg und macht uns auf unser Nutzungsverhalten von Smartphones aufmerksam. Vielleicht fühlen wir uns sogar ertappt, erkennen uns in der Skulptur wieder und müssen schmunzeln. Beobachte die Szenerie vor dem Museum Brandhorst eine Weile: Wie viele Passant*innen und Museumsbesuchende nehmen eine ähnliche Körperhaltung wie Phone User ein? Wie viele Menschen nutzen ihr Smartphone im öffentlichen Raum? PHONE USER 4, Judith Hopf. Foto: © MPZ, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München Die MPZ-Mitarbeiterinnen hat Phone User 4 zu einem Instagram-Reel inspiriert: Hier kannst du den Reel auf Instagram MPZ.Bayern ansehen. Welche kreativen Ideen für einen Social Media Post fallen dir ein? Tipp: Gehe um das Museum Brandhorst herum. Auf der Grünfläche zwischen Museum Brandhorst und der Pinakothek der Moderne befindet sich eine weitere Skulptur Judith Hopfs. Was macht dieser Phone User mit seinem Handy?Handysüchtig? - die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hierzu eine digitale Plattform geschaffen und lädt dich zum Selbstcheck ein, berät telefonisch und auch digital. Hole dir Hilfe! Übrigens ist hier ein spannender Film entstanden, darüber wie viel Zeit Jugendliche am Handy verbringen, wie es ihnen dabei geht und was ein Experte dazu sagt. Passende MPZ-FührungWorkshop: Future Bodies: Von Mensch-Maschinen und Maschinen-Menschen (GS, GYM, MS, RS) Information zum MuseumMöchtest du mehr über die aktuelle Ausstellung und die Sammlung im Museum Brandhorst erfahren, dann schau doch einfach HIER vorbei. Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem MPZ-Reel "Wie stelle ich ein Kunstwerk nach", © Museum Brandhorst, München und Museumspädagogisches Zentrum

Für den Klimaschutz findet jedes Jahr das Münchner Stadtradeln statt und das MPZ ist fleißig mit dabei. Wir nutzten die Gelegenheit zudem und starteten anlässlich der Aktion die MPZ-Museumsradltouren mit unserem MPZ-Lastenrad. Dieses Mal geht unsere Tour allerdings in kein Museum, sondern in den Olympiapark. Zusammen mit Olympia-Maskottchen "Waldi" sind wir auf den Spuren der Olympiade 1972 unterwegs – und das bei einem richtigen Hundewetter! #MPZradelt – Waldi unterwegs Film „#MPZradelt – Waldi unterwegs“ © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ), Musik im Film von Musicfox Zu finden ist das Video auch als Reel auf unserem Instagram-Account und unter dem Hashtag #MPZradelt. Und wir radeln weiter – durch die Natur, die Stadtgeschichte und durch die Museumslandschaft Münchens – vorbei am Deutschen Museum, dem Museum Fünf Kontinente, den Pinakotheken, dem Lenbachhaus, durch den Olympiapark und, und, und … Video Peter Florea | Pixabay STADTRADELN Bei der jährlichen, bundesweiten Aktion geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Kilometer klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. So soll gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden - für mehr Klimaschutz, mehr Radförderung und mehr Lebensqualität in den Gemeinden. Mitmachen können alle, die in einer teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Unter www.stadtradeln.de können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team der Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Mehr Infos über das Münchner Stadtradeln gibt es hier: www.stadtradeln.de/muenchen NACHHALTIGKEIT 17ziele.de 17ziele.de Städte und Gemeinden inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten (Ziel 11) und umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seinen Auswirkungen ergreifen (Ziel 13), sind zwei der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Abbildungsnachweis Titelbild: Abb. 1 und 2 © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ), Abb. 3: Photo by Markus Spiske on Unsplash

Seit Jahrtausenden leben die Menschen mit Tieren zusammen. Überall sind deshalb Tiere zu entdecken, auch im Museum. Das erste Haustier des Menschen ist der Hund. Aber auch Rinder, Pferde und Schafe leben bei uns. Natürlich gibt es auch freilebende Tiere, wie Mäuse, Schlangen und verschiedene Vögel. Hier im Memo sind sogar Löwen dabei, obwohl Löwen nie hier bei uns in Bayern gelebt haben. Schau doch mal nach, welche Tiere du finden kannst. Bei jedem passenden Paar gibt es die Auflösung um welches Tier es geht. Bilder Tiermemo © Archäologische Staatssammlung, Fotografen Eberlein und Friedrich, Bearbeitung Museumspädagogisches Zentrum Wenn du die Tierdarstellungen im Original sehen möchtest, musst du in die Archäologische Staatssammlung in München gehen und dich dort auf die Suche machen. Informationen zum MuseumDerzeit hat das Museum leider geschlossen. Aber wusstest du schon, dass die Archäologische Staatssammlung bereits 1885 gegründet wurde mit Sitz in München? Die Sammlung verfügt über fünf Abteilungen: Vorgeschichte, Römerzeit, Mittelalter und Neuzeit, die Mittelmeersammlung und Numismatik. Numismatik?? Die beschäftigt sich mit den Münzen und dem Geldwesen von der Erfindung der Münze im 7. Jahrhundert vor Christus bis heute. Bei der Wiedereröffnung des Museums 2024 könnt ihr die reichen Bestände archäologischer Bodenfunde aus Bayern dann endlich vor Ort bestaunen. Abbildungsnachweis Titelbild: © Archäologische Staatssammlung, Fotografen Eberlein und Friedrich, Bearbeitung Museumspädagogisches Zentrum

Blick in die Vergangenheit Eine Besucherfamilie spaziert im Freilandmuseum durch eine längst vergangene Lebenswelt. Vor 100 Jahren gab es auf den Dörfern keine Wasserleitungen und keinen Strom. Alle Menschen lebten irgendwie von der Landwirtschaft. Wasser zum Waschen und Trinken kam oft von einem Gemeinschaftsbrunnen auf dem Dorfplatz. Was idyllisch aussieht, war für die Menschen kein Kinderspiel. Öffentliche Wasserstellen waren oft verunreinigt. Das führte zu Krankheiten. Jeder Reinigungsvorgang bestand aus anstrengender Handarbeit. Allein das Wäschewaschen dauerte mehrere Tage. Kinder arbeiteten natürlich mit. Holten Wasser vom Brunnen und vieles mehr. Das Klo befand sich im Freien, direkt beim Misthaufen; Nutztiere lebten unter dem gleichen Dach wie die Menschen. Das offene Feuer verrußte den Wohnraum. Das ärmliche Leben führte auch zu vielen kleinen „Mitbewohnern“ in den einfach gebauten Häusern: Läuse, Wanzen, Mäuse … Nachhaltig gedacht? Eine einfache und sparsame Lebensführung war meistens alternativlos. Deshalb hatten die Menschen auch andere Ansprüche an Hygiene als wir heute. Sie badeten zum Beispiel nur ganz selten. Die tägliche Wäsche fand an einer Waschschüssel statt. Wäschewaschen stand nur alle paar Monate auf dem Programm. Die Alltagskleidung bestand aus derben, dunklen und schmutzabweisenden Stoffen. Häufiges Wechseln war nicht drin: Verdreckte sie, wurde die Kleidung erst mal ausgeklopft. War sie zerrissen, wurde sie geflickt. Und die Sonntagskleidung trugen die Menschen nur zu seltenen Anlässen. Viele Textilien eigneten sich auch gar nicht zur Nassreinigung. Auf den beiden Fotos sind zwei Oberpfälzer Familien vor 130 und vor 100 Jahren zu sehen. Ihre Kleidungsstücke kannst Du im Spiel den früher gebräuchlichen Reinigungsformen zuordnen. Ziehe dazu das Kästchen mit der richtigen Reinigungsart auf die Fläche des markierten Kleidungsstücks. Was hat das mit mir zu tun? Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hat sich im 20. Jahrhundert grundlegend geändert. Hygienische Lebensverhältnisse sind für uns heute normal. Wir verbrauchen dazu allerdings zu viel Wasser, Strom sowie umweltbelastende Reinigungsmittel und schaffen uns immer wieder neue Geräte an; diese sollen uns helfen, noch „sauberer“ und komfortabler zu leben. Wir leisten uns viele billige Kleidungsstücke. An die Stelle des Schonens und Reparierens sind das Wegwerfen und der Neukauf getreten. Unser Lebensstil verschwendet kostbare Naturgüter mit vielen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima überall. Millionen Menschen weltweit leben heute unter viel schwierigeren hygienischen Bedingungen als unsere Vorfahren. Für viele gibt es keinen Zugang zu sauberem Wasser. Nachhaltigkeit 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Wir übernutzen die Erde schon seit 50 Jahren. Damit in Zukunft alle Menschen auf einem gesunden Planeten produktiv und friedlich leben können, müssen wir dringend den Verbrauch von Naturgütern einschränken. In vielen armen Ländern der Erde werden Lebensmittel und Konsumwaren für unseren Bedarf unter katastrophalen ökologischen und sozialen Bedingungen hergestellt - mit schwerwiegenden Folgen für die Natur, die Gesundheit und Sicherheit der Menschen. Sei dabei! Mit den folgenden Aktionen kannst du die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Sauber! Hygiene auf dem Land und anderswo (BS, MS Jgst. 7, MS Jgst. 8, RS Jgst. 7, RS Jgst. 8, RS Jgst. 9) Information zum MuseumKomm auf die Website des Freilandmuseums Oberpfalz! Wie der Alltag der Menschen ausgesehen hat, erkundest du am besten im virtuellen Rundgang. Abbildungsnachweis Titelbild: Familie © Foto: Freilandmuseum Oberpfalz, Elisabeth Wiesner | Unterwäsche auf der Leine © Foto: Freilandmuseum Oberpfalz

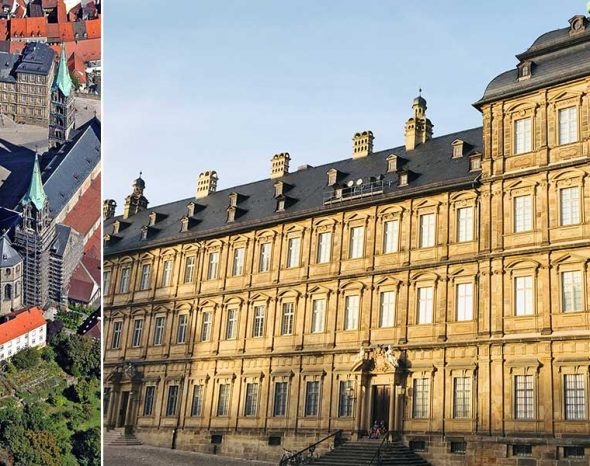

Wie kam die Kartoffel zu uns? Die Kartoffel gehört zur Familie der Nachtschattengewächse und ist damit eine Verwandte von Tomaten, Paprika und Auberginen. Ursprünglich stammt die Kartoffel aus den südamerikanischen Anden, wo sie seit mehr als 7000 Jahren von den Ureinwohnern angebaut wird. Spanische Eroberer brachten die in Europa bis dahin unbekannte Knolle im 16. Jahrhundert mit, aber es dauert lange, bis sie sich bei uns durchsetzte. Zunächst waren die Menschen gar nicht so begeistert davon. Der König Friedrich II von Preußen erkannte die Vorteile der Kartoffeln: Sie wachsen auf vielen verschiedenen Böden, vertragen Nässe besser als Getreide und sind eine nahrhafte Speise für Mensch und Vieh. Er befahl Mitte des 18. Jahrhunderts den Bauern, Kartoffeln anzupflanzen. So kam es, dass Kartoffeln zum Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung wurden. In einigen Gegenden werden sie auch „Erdapfel“ genannt. Historische Fotos im oberfränkischen Bauernmuseum Bamberger Land zeigen Bauern bei der Kartoffelernte. Kartoffellese, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffelernte, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffelfeld, © Familie Zenk, Frensdorf Kartoffeln sind nachhaltig, weil … Kartoffeln wachsen in verschiedenen Klimazonen und Bodenarten – und werden auf vielfältigste Weise zubereitet. Außerdem kann man sie einfach transportieren und mehrere Monate lang lagern, ohne dass sie verderben. Das hilft unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Im Vergleich zu anderen Grundnahrungsmitteln wie z.B. Weizen benötigt der Anbau von Kartoffeln viel weniger Wasser, weil sie eine kürzere Wachstumssaison haben. Aus Kartoffeln kann man sogar erneuerbare Energie gewinnen. Zum Beispiel werden Kartoffelschalen für die Biogaserzeugung verwendet. Kartoffeln sind gesund, weil … Sie enthalten viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Wichtig ist dabei die Art der Zubereitung. So erhöht das Frittieren in Öl den Fettgehalt. Beim Kochen oder Backen bleiben die Nährstoffe weitgehend erhalten. Sortenvielfalt Heute gibt es zahlreiche Kartoffelsorten, je mit eigenem Geschmack, Form und Farbe! Beliebte Sorten bei uns heißen Linda, Sieglinde, Bintje, La Ratte, Vitelotte, Laura, Marabel, Adretta und Bamberger Hörnchen. Kartoffelsorten werden eingeteilt in drei Kategorien: festkochend, vorwiegend festkochend und mehlig kochend. Festkochende Sorten wie zum Beispiel Bamberger Hörnchen eignen sich hervorragend für Kartoffelsalat. © Bauernmuseum Frensdorf, Susanne Görl © Bauernmuseum Frensdorf, Susanne Görl © Bauernmuseum Frensdorf, Yvonne Jähns-Kretschmer Rezeptideen Kartoffeln lassen sich auf unzählige Arten zubereiten – von einfachen Pellkartoffeln bis hin zu Aufläufen, Suppen und Eintöpfen … Welche Gerichte erkennst du hier? Überlege erst - und lasse Dir dann die Lösung anzeigen. © Fotos: Adobe Stock Free Collection Kartoffel-Keuzworträtsel Nachhaltigkeit Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt. BNE steht dabei für Bildung für nachhaltige Entwicklung mit dem Sinn, Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen. 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache findest du HIER. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Die tolle Knolle – Stärke und Vielfalt der Kartoffel (FöS, GYM Jgst. 5 - 8, MS Jgst. 6 - 9, RS Jgst. 7 - 8) Informationen zum MuseumInmitten einer vielfältigen Kulturlandschaft liegt das Bauernmuseum Bamberger Land. Die Gebäude des ehemaligen Bauernhofes mit Wohnstallhaus, Scheune, Austragshaus und Backofen gruppieren sich um einen idyllischen Innenhof. Farbenfrohe Schablonenmalereien sowie originale Möbel und Gerätschaften dokumentieren die ländliche Wohnkultur in der Zeit um 1920 und spiegeln die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines bäuerlichen Betriebes wider. Bauernmuseum Frensdorf,© Anny Maurer Bauernmuseum Frensdorf,© Anny Maurer Abbildungsnachweis Titelbild: © Bauernmuseum Frensdorf, Yvonne Jähns-Kretschmer

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach…“ so klingt es nicht nur im bekannten Kinderlied, im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim klappern die Mühlen noch heute. Im kurzen Video könnt ihr das Modell einer Ölmühle aus Königshofen im Landkreis Aschaffenburg sehen, die im Museum wiederaufgebaut wurde. Sie ist über 200 Jahre alt und immer noch im Einsatz. Mithilfe der Wasserkraft treiben die großen Wasserräder die Mühlsteine und eine Stempelpresse an. Es wurden früher zumeist Pflanzensamen wie Leinensaat, Mohnsamen oder Bucheckern für die Herstellung von Öl zerquetscht. In unserer Mühle verwendete man vor allem Bucheckern. Sieben Kilogramm brauchte man davon für einen Liter Öl. Das waren ungefähr 25.000 Stück, die der Müller vorher sammeln musste. Video: Lisa Baluschek © Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Wasserkraft Aufgrund von Wasserkraft konnten in früheren Zeiten große Mengen an Öl hergestellt werden, denn Wasser hört nicht auf zu fließen. Heutzutage gibt es kaum noch Mühlen, aber die Wasserkraft wird aktuell eingesetzt, um Strom herzustellen. Damit gehört Wasserkraft zu den sogenannten „erneuerbaren Energien“, das bedeutet, dass diese Rohstoffe nicht ausgehen, anders als Erdöl oder Kohle. Kennst du weitere Formen die zu den erneuerbaren Energien gehören? Nachhaltigkeit 17ziele.de Die Menschen brauchen im modernen Leben heute überall Strom. Daher ist es so wichtig, dass wir Strom aus Erneuerbaren Energien, wie der Wasserkraft, gewinnen. Ziel 7 ermahnt uns, saubere Energie für die Stromgewinnung zu nutzen. Nur diese schadet der Umwelt nicht. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Wasserkraft (FöS, MS) Informationen zum MuseumDas Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim bietet viele weitere Beispiele zur Wasserkraft. Da gibt es noch einiges zu entdecken. Abbildungsnachweis Titelbild: Wasserschöpfrad ©Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

Über manche Dinge macht man sich selten Gedanken – ein Beispiel: zum Händewaschen wird einfach der Hahn aufgedreht und das Wasser fließt. Wasser ist für uns heute immer verfügbar. Dementsprechend hoch ist unser Verbrauch: Im Durchschnitt verbraucht jeder Mensch in Deutschland pro Tag 127 Liter Trinkwasser! Waschtag auf dem Bauernhof, Foto: Wilhelm Nortz um1935 © Archiv Freilichtmuseum Glentleiten Aber das war nicht immer so. Früher mussten die Menschen das Wasser, das sie zum Trinken, Kochen oder Waschen benötigten, jeden Tag mühsam von einer Quelle oder einem Brunnen ins Haus tragen. Deshalb ging man natürlich sehr sparsam mit dem Wasser um. Noch vor 150 Jahren lag der Verbrauch von Wasser pro Kopf und Tag bei ungefähr 10 bis 20 Litern. In wasserreichen Gegenden wie hier im Alpenvorland beförderten die Menschen auch Wasser aus höhergelegenen Quellen durch hölzerne Leitungen zu den Brunnen vor ihren Häusern. Diese Leitungen nannte man „Deicheln“. In wasserärmeren Gebieten mussten Brunnen gegraben und Regenwasser in Behältern gesammelt werden. Wasser-Fußabdruck Jetzt bist du dran. Was schätzt du, welches Lebensmittel verbraucht wie viel Wasser? Das liebe Vieh Tiere brauchten damals mehr Wasser als Menschen. Eine im Stall gehaltene Kuh muss täglich mit etwa 60 Litern Wasser versorgt werden. Deshalb führte auf Bauernhöfen die erste Wasserleitung meist nicht in den Wohnbereich, sondern in den Stall. Auch im „Hoderer-Hof“ aus Kochel, der inzwischen im Freilichtmuseum Glentleiten steht, führte die erste Wasserleitung nur bis in den Stall und wurde erst später in die Küche verlegt.© Foto: Freilichtmuseum Glentleiten Vom Plumpsklo zum Wasserklosett Als die Wohnhäuser an die öffentliche Wasserleitung angeschlossen wurden, mussten die Leute kein Wasser mehr schleppen. Sie erfanden bald auch Haushaltsgeräte, die einen Wasseranschluss benötigen: Geschirrspül- und Waschmaschinen sowie Duschen und Klos mit Spülung. Dadurch stieg der Wasserverbrauch der Menschen deutlich an. Ein Klo mit Wasserspülung ist heute für dich ganz normal, aber das gibt es erst seit ungefähr 150 Jahren. Es war auf dem Land auch vor hundert Jahren noch nicht weit verbreitet. Dort nutzten viele Menschen Plumpsklos, die sich häufig neben oder sogar im Misthaufen befanden. Plumpsklo nennt man eine Toilette ohne Wasserspülung© Foto: Freilichtmuseum Glentleiten Nicht überall auf der Welt gibt es sauberes Wasser In vielen Gegenden der Welt, speziell in Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gibt es keine sichere Trinkwasserversorgung. Rund 2,2 Milliarden Menschen haben aktuell kein sauberes Trinkwasser – das sind mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung! Übrigens: Seit einem Vierteljahrhundert wird von den Vereinten Nationen am 22. März der Weltwassertag ausgerufen. Der Aktionstag soll daran erinnern, wie wichtig Wasser für das Leben auf der Erde ist. Nachhaltigkeit 17ziele.de Nachhaltigkeitsziel Nr. 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Sämtliche Lebensbereiche sind davon abhängig, dass ausreichend sicheres Wasser verfügbar ist: Ernährung, Gesundheit, Haushalte, Energie, Industrie und Ökosysteme. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen ist eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Sauberes Wasser – ein kostbares Gut: Nachhaltigkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (GYM Jgst. 6-10, MS Jgst. 6-10, RS Jgst. 6-10) Informationen zum MuseumÜber 60 original erhaltene Gebäude machen den ländlichen Alltag der Menschen Oberbayerns im Freilichtmuseum Glentleiten begreifbar. Sie wurden an ihrem Originalstandort abgetragen und auf dem Museumsgelände wieder aufgebaut. Abbildungsnachweis Titelbild: © Zeichnung: Freilichtmuseum Glentleiten

Saisonal, regional und die Vorratshaltung Erdbeeren im Oktober oder Spargel zu Weihnachten – du gehst in den Supermarkt und alles ist möglich! Noch bis vor ein paar Jahrzehnten sah das anders aus: Gemüse und Obst „hatten Saison“ das heißt, sie standen den Menschen nur kurz zur Verfügung, da sich der Anbau jeweiliger Nahrungsmittel im eigenen Garten oder auf dem Feld den Jahreszeiten anpassten musste. Der Speiseplan war jedoch keineswegs eintönig! Aber wie sorgten die Menschen für Abwechslung auf ihren Tellern?! Durch verschiedene Methoden der Haltbarmachung und das Wissen über die richtige Lagerung der unterschiedlichen Lebensmittel! Getreide wurde zum Beispiel trocken und luftig gelagert, Obst und Gemüse eingemacht und Fleisch geräuchert. Jetzt eine Tiefkühlpizza! Der Gang zum eigenen Gefrierschrank - was heute ganz normal ist - sah damals komplett anders aus: Die Dorfgemeinschaft besaß eine Gemeinschaftsgefrieranlage. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten die meisten deutschen Haushalte keine Gelegenheit, ihre Lebensmittel einzufrieren. Mit dem Bau von Gemeinschaftsgefrieranlagen, das waren Häuser in denen mehrere Tiefkühltruhen standen, war diese Form der Vorratshaltung für viele Familien auf dem Dorf möglich! Gemeinschaftsgefrieranlage auf dem Dorf, © Foto: Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim Gemeinschaftsgefrieranlage innen, © Foto: Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim Und was hat das mit mir zu tun?! Viele Menschen wissen heutzutage nicht mehr, wie sie Lebensmittel haltbar machen können oder wie die optimalen Lagerbedingungen für die verschiedenen Lebensmittel sind. Mit den Kenntnissen über die richtige Lagerung, Haltbarmachung und Vorratshaltung kann jedoch jeder von uns seinen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung und für eine nachhaltigere Welt leisten. Um dieses Wissen weiterzugeben und aus der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft zu lernen, bietet das Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim sein MusPad „Alles frisch auf dem Tisch? – Nachhaltigkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ an. Alle weiteren Infos findest du unten. Lust auf einen "Learning Snack" zum Thema? ©Author Nachhaltigkeit 17ziele.de Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Alles frisch auf dem Tisch? – Nachhaltigkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (GYM Jgst. 8 - 9, MS Jgst. 9 - 10, RS Jgst. 9 -10) Informationen zum MuseumDas Kirchenburgmuseum ist ein besonderes Freilandmuseum: Es zeigt das Leben und Arbeiten in einem mainfränkischen Dorf „anno dazumal“. Alle historischen, zum Museum gehörenden Gemeinde-, Wohn- und Wirtschaftsgebäude stehen an ihrem Originalstandort. Abbildungsnachweis Titelbild: Einmachgläser, © Foto: Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim

Der Bayerische Schafkopf… …war eine Weiterentwicklung des Deutschen Schafkopfs …hat seinen Namen vermutlich vom Notieren des Spielstands mit mehreren Strichen, die zusammen einen Schafkopf ergaben …entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts …wurde mit bayerischen Regeln zuerst 1849 erwähnt …galt zunächst als „unmodernes Bauernspiel“ …gelangte vermutlich von Franken aus in den Süden Bayerns …wurde am Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer populärer …ist heute eines der beliebtesten und verbreitetsten Kartenspiele Bayerns Immer wieder sonntags! Im örtlichen Wirtshaus spielten die Männer bei Bier und Tabak am Wochenende gerne Karten Photoshop 1935: Karl-Joseph Breitinger fotografierte sich dreimal beim "Karten" und fügte die einzelnen Bilder zu einem zusammen. Früh übt sich: "Nachwuchskarter" beim Spielen am heimischen Stubentisch. Abbildungsnachweis: Foto 1: Wendelin Kitzing, Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann, Theodor Kitzing und Thero Bauer beim Kartenspielen, Sternberg im Grabfeld, 1953, Archiv Reinhold Albert | Foto 2: Karl-Joseph Breitinger, Selbstporträt beim Karten, Alsleben, 1935, Sammlung Manfred Albert | Foto 3: Kartenspielen mit Walter Schnaus, Alois Wehner, Ewald Derlet, Alons Wohlfart und Hubert Leicht, Alsleben, 1953, Sammlung Manfred Albert Karten als Freizeitaktivität Vor rund 150 Jahren hatten viele Menschen keine oder nur sehr wenig Freizeit. In der Landwirtschaft arbeiteten alle Familienmitglieder den ganzen Tag. Feierabend war erst, wenn die angefallenen Aufgaben erledigt waren. In den Fabriken und auf dem Bau waren die Beschäftigten teilweise über 70 Stunden in der Woche tätig. Frauen und Mädchen verrichteten währenddessen die Hausarbeit. Freie Tage am Wochenende gab es nicht. So blieb den Menschen oft nur nachts Zeit, um sich im Schlaf von der körperlich anstrengenden Tagesleistung zu erholen. Mehr Freizeit gab es erst am Ende des 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts. Die Arbeitszeiten wurden gesenkt und die Sonntagsruhe eingeführt. Damit erhöhte sich die Zeit für Aktivitäten. Vorrangig Männer trafen sich sonntags in den örtlichen Wirtshäusern bei Bier und Tabak, um Karten zu spielen. Die Spieler wetteiferten um Punkte oder kleine Geldbeträge. So entwickelte sich das „Schafkopfen“ schnell zum festen Bestandteil der Freizeitbeschäftigung und Geselligkeit. Not macht erfinderisch – Spielkarten nach dem Krieg Bis zum Zweiten Weltkrieg hatte sich das Schafkopfspiel in Bayern längst etabliert. Doch der Krieg hinterließ seine Spuren. Karten waren in den unmittelbaren Nachkriegsjahren nicht immer leicht zu beschaffen. Jugendliche hatten oft gar keine Möglichkeit, ein Schafkopfset zu ergattern. Entweder gab es schlichtweg keine Karten oder die Preise waren viel zu hoch. Aber bekanntlich macht Not erfinderisch. Der damals 18-jährige Anton Türk aus Frickenhausen erstellte sich kurzerhand sein eigenes Kartendeck: In der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945/46 bemalte er die Stoffgarnpappen seiner Mutter. Als Vorlage dienten die typischen Motive des fränkischen Blatts, das um 1840 in Würzburg entstanden war. Das ungewöhnliche Format der Pappe erschwerte das Mischen und Auffächern der Karten. Deshalb waren die selbstgestalteten Not-Spielkarten nur kurze Zeit in Gebrauch. Nachdem die Freunde wieder gedruckte Sets kaufen konnten, dienten die Pappkarten als Malvorlagen für Anton Türks Sohn. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Freizeit – Freie Zeit für Spiel und Spaß? (GYM Jgst. 7-10, MS Jgst. 7-10, RS Jgst. 7-10) Informationen zum MuseumDas Fränkische Freilandmuseum Fladungen macht die vergangene ländliche Bau-, Arbeits- und Lebensweise aus Unterfranken sowie der Rhön erlebbar. Über 20 wiedererrichtete Anwesen und Gemeindebauten geben einen umfassenden Einblick in das Wohnen und Wirtschaften vom 17. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre. Eingebettet in eine historische Kulturlandschaft finden sich Themengärten, Streuobstwiesen und Weiden, auf denen alte Haustierrassen gehalten werden. Abbildungsnachweis Titelbild: Gordian Engel, Detailansicht der Not-Karten, Fladungen, 2021, Archiv Fränkisches Freilandmuseum Fladungen

Ein glitzerndes Meer aus Süßigkeiten! Tausende blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie liegen auf dem Museumsboden des Museums Brandhorst. Sie bilden ein etwa zwei auf vier Meter großes Rechteck. Der Künstler des Werks, Felix Gonzalez-Torres, ist unter anderem bekannt für seine Candy Works, in denen er Süßigkeiten zu Formen auf dem Boden legen oder zu Bergen in Museumsecken schütten lässt. Felix Gonzalez-Torres legt ungefähr fest, welche Art von Süßigkeiten für die Candy Works verwendet werden und wie viel das Kunstwerk im Idealfall wiegen sollte. Doch jedes Mal, wenn das Kunstwerk ausgestellt wird, dürfen die Kurator*innen diese offenen Angaben des Künstlers interpretieren. So können sie entscheiden, welche Form das Kunstwerk bekommt und was „Idealgewicht“ bedeutet. Ansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Detailansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Doch was hat es mit diesem Gewicht auf sich? Der Titel des Kunstwerks könnte ein Hinweis sein: „Untitled“ (Lover Boys), zu Deutsch „Ohne Titel“ (Liebhaber). 161 Kg – ungefähr so viel wiegen zwei Männer. Um genau zu sein, wogen Felix Gonzalez-Torres und sein Partner Ross Laycock zusammen 161 kg. „Untitled“ (Lover Boys) ist also nicht nur ein großes Rechteck blau-weißer Bonbons, sondern kann auch als eine besondere Form des Porträts interpretiert werden. Und die spiralförmig ineinander verschlungenen Farben der Bonbons werden zu einem Symbol für die Verbundenheit zwischen zwei Liebenden … Doch dies ist nur eine mögliche Interpretation des Kunstwerks! Felix Gonzalez-Torres war es wichtig, dass den Betrachter*innen seiner Werke nicht vorgegeben wird, wie die Kunstwerke zu verstehen sind. Ohne Hintergrundwissen zu seinem Leben kommen wir vielleicht zu einer anderen Interpretation. Diese Unbestimmtheit drückt sich auch im Titel „Untitled“ also „Ohne Titel“ aus. Und den Titelzusatz Liebhaber setzt der Künstler bewusst in Klammern dahinter – die Liebhaber sind anonym, er nennt weder seinen noch Ross‘ Namen, somit können auch andere Personen gemeint sein. Wie interpretierst du den Titel, die Art der Bonbons und das Gewicht des Kunstwerks? Schreibe deine Ideen in die Wortwolke: Auf der Webseite der Felix Gonzalez-Torres Foundation findest du Fotos aus anderen Ausstellungen, in denen „Untitled“ (Lover Boys) gezeigt wurde. Sie verdeutlichen, wie viele verschiedene Formen das Kunstwerk annehmen kann. Liebe, Verlust und Trauer in Zeiten von Aids Felix Gonzalez-Torres wird 1957 in Kuba geboren. Er wächst in Puerto Rico auf, wo er nach dem Schulabschluss anfängt, bildende Kunst zu studieren. 1979 zieht er nach New York und beendet hier sein Kunststudium. In New York lernt er seinen Partner Ross Laycock kennen. Doch das Glück des Paares wird getrübt, denn Ross erkrankt an Aids. Die Immunschwächekrankheit Aids wird 1981 erstmals in den USA diagnostiziert und entwickelt sich in den 1980er Jahren weltweit zu einer Epidemie. Besonders homosexuelle Menschen infizieren sich mit dem HI-Virus, in dessen Folge die Erkrankung Aids auftritt. In den USA schauen Politik und Gesellschaft der Aids-Epidemie tatenlos zu … Anstatt sich um ein Ende der Aids-Epidemie zu bemühen oder die Forschung nach einem Medikament voranzutreiben, machen konservative Politiker*innen homosexuelle Männer für die Verbreitung von HIV verantwortlich und Menschen mit Aids werden diskriminiert. Ist das fair? Wenn du hierzu mehr wissen möchtest, schau dir den MPZ-digital Beitrag zur Aids-Epidemie an. 1987 wird Felix Gonzalez-Torres aktives Mitglied des Künstler*innenkollektivs Group Material, das mit seinen Kunstwerken und Aktionen auf die Stigmatisierung von Menschen mit Aids aufmerksam macht. Der Künstler setzt sich für Menschen mit Aids ein, indem er Kunst macht, die kritisch ist und Missstände in Politik und Gesellschaft thematisiert. 1991 stirbt sein Partner Ross Laycock an den Folgen von Aids – ein schmerzlicher Verlust für den Künstler. Kunst to go! 1990 beginnt Felix Gonzalez-Torres Kunstwerke aus Süßigkeiten zu machen. Bis 1993 entstehen 20 Candy Works aus unterschiedlichsten Süßigkeiten. Eine große Besonderheit: Die Kunstwerke sind veränderbar! Detailansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Nicht nur können die Kurator*innen die Angaben des Künstlers zur Art der Süßigkeiten und dem Idealgewicht interpretieren und die Form der Installation bestimmen, auch wir dürfen mitwirken: Denn die Besucher*innen dürfen die Süßigkeiten der Candy Works mitnehmen. Die Kurator*innen entscheiden, ob und wie oft sie die Bonbons auffüllen. Werke wie „Untitled“ (Lover Boys) können nach und nach kleiner werden, sich kaum merklich verändern oder sogar ganz verschwinden. Deswegen wiegt „Untitled“ (Lover Boys) nur im Idealfall 161 kg; tatsächlich verändert das Gesamtgewicht sich jedoch während der Dauer der Ausstellung. Was würde passieren, wenn das Museum nicht für süßen Nachschub sorgt? Probiere es aus: Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Museumspädagogisches Zentrum München. Kunst zum Mitnehmen? Kunstwerke dürfen üblicherweise nicht angefasst oder gar verändert werden und gehören meist nur einer Person oder einem Museum. Doch die Candy Works von Felix Gonzalez-Torres können verschiedene Formen annehmen, an mehreren Orten gleichzeitig ausgestellt sein und sich während der Ausstellung verändern. Aber was passiert mit einem Kunstwerk, von dem wir einen Teil mitnehmen dürfen? Wird es kleiner oder eigentlich größer? Wenn die Besucher*innen die Bonbons mitnehmen, verbreitet das Kunstwerk sich dann vielleicht sogar ähnlich wie ein Virus? Statt das Kunstwerk lediglich zu betrachten, können wir sogar davon kosten – Kunstgenuss der etwas anderen Art! Doch auch hierbei ist wichtig: Wir haben die Wahl, ob wir ein Bonbon mitnehmen, es verspeisen, es aufheben wie einen besonderen Schatz oder ob wir das Werk lediglich betrachten. Wie intensiv wird die Beziehung zwischen uns und dem Kunstwerk, wenn wir die Bonbons lutschen? Wo die Bonbons produziert werden, wie sie aussehen und nach was sie schmecken, dürfen die Kurator*innen der Ausstellung auswählen. Was glaubst du, für welchen Geschmack haben sie sich entschieden? Eigene Interpretation gewünscht! Festgeschriebene Interpretationen seiner Werke wollte Felix Gonzalez-Torres vermeiden. Seine Biografie oder die Lebensumstände während der AIDS-Epidemie können mit seinen Werken in Verbindung gesetzt werden, aber auch ohne diese Informationen kann seine Kunst interpretiert werden. Oftmals verzichtete der Künstler auf Erklärungen seiner Werke oder bot mehrere Deutungen an. Offenheit und Vielfalt statt nur eine richtige Lesart! Auch die in diesem Beitrag aufgezeigten Interpretationen sind nur wenige von vielen möglichen Deutungen. Mach dir selbst ein Bild und besuche „Untitled“ (Lover Boys) in der aktuellen Ausstellung im Museum Brandhorst. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Der Zugang zu ärztlicher Versorgung und Medikamenten ist nicht nur für Menschen mit Aids überlebenswichtig. Er stellt auch eines von 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen dar. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache findest du HIER. Passende MPZ-Führung"Food for the mind" – sehen, denken, diskutieren (BS, GYM ab Jgst. 8, MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8) Informationen zum Museum„Untitled“ (Lover Boys) wird im Rahmen der Sonderausstellung „Future Bodies from a Recent Past“ des Museum Brandhorst gezeigt. Die Ausstellung kann noch bis 15. Januar 2023 besucht werden. Informationen zur Ausstellung findest du hier. Abbildungsnachweis Titelbild: Detailansicht von Felix Gonzalez-Torres, „Untitled” (Lover Boys), 1991, Spiralförmig blau-weiße Bonbons in durchsichtiger Folie, unbegrenztes Angebot, Gesamtmaße variieren je nach Präsentation, Idealgewicht: 161 kg. © Estate of Felix Gonzalez-Torres, Courtesy of the Felix Gonzalez-Torres Foundation, Foto: Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München. Ausschnitt: © Museumspädagogisches Zentrum

Als heitere Spiele begannen die Olympischen Spiele 1972 in München. In einer Katastrophe endeten sie - auf ewig verbunden mit dem schrecklichen Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympia-Mannschaft. Die Geiselnahme In der Nacht vom 4. auf den 5. September 1972 drangen palästinensische Terroristen in das olympische Dorf, in dem die Sportler und Journalisten während der Spiele wohnten, ein. Sie verschafften sich Zugang zu den Appartements der israelischen Mannschaft und nahmen elf Geiseln. Zwei Israelis versuchten sich gegen die Angreifer zu wehren und wurden erschossen. Beide starben im olympischen Dorf. Alle Befreiungsversuche und auch Verhandlungen mit den Terroristen blieben erfolglos. Was wollten die Palästinenser eigentlich? Unter anderem die Freilassung von 326, in Israel inhaftierten „palästinensischen Freiheitskämpfern“. Aber keine ihrer Forderungen wurde erfüllt; so änderten die Terroristen ihren Plan und wollten in ein arabisches Land ausgeflogen werden. München - Olympisches Dorf (Panorama), Maximilian Dörrbecker, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Die Befreiung der Geiseln scheitert Zwei Hubschrauber wurden bereitgestellt, um die Terroristen mit ihren Geiseln von der Olympiastadt München zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck zu bringen. Dort stand eine Lufthansa-Maschine nach Ägypten bereit. Auf dem Flughafen scheiterte dann ein letzter Befreiungsversuch der bayerischen Polizei dramatisch. Alle neun israelischen Geiseln, ein Polizist und fünf der acht Terroristen starben. Die drei anderen Terroristen konnte die Polizei zwar gefangen nehmen, sie wurden aber nur sieben Wochen später aus dem Gefängnis freigepresst: durch eine Flugzeugentführung weiterer palästinensischer Terroristen. Deutschland bittet um Vergebung Die deutschen Behörden waren im September 1972 in keiner Weise auf ein solches Ereignis vorbereitet. Erst am 5. September 2022, im Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentates, bittet Deutschland bei den Verbliebenen der Opfer um Vergebung und gesteht seine Fehler bei dem schrecklichen Attentat ein. Das Gedenken an die Opfer Seit 2017 gibt es im Olympiapark eine multimediale Gedenkstätte: Ein Erinnerungsort, an dem der Geiselnahme, dem gewaltsamen Tod der elf Israelis sowie des deutschen Polizisten gedacht werden können. Dabei stehen die Persönlichkeit und Lebensgeschichte eines jeden Opfers im Mittelpunkt. Erinnerungsort im Olympiapark München, Katja Brenner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Gedenken an die Opfer des Attentats von 1972 im Olympiapark München, Root47, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Auch online informiert dich der "Erinnerungsort Fürstenfeldbruck 1972" über die Ereignisse, erinnert an die Opfer und vor allem, lässt Zeitzeug*innen von damals sprechen. Beide Erinnerungsorte, im Olympiapark und digital, dienen auch als stete Mahnung, Antisemitismus und Rassismus entschieden entgegentreten. Hast du Lust, dein Wissen zu testen? Dann mach hier weiter. Viel Erfolg! ©Author Nachhaltigkeit 17ziele.de „Man muss Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten.“ (Elie Wiesel, Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger)Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Dies gilt es zu bewahren und gleichzeitig andere Länder darin zu unterstützen. Doch auch hier gibt es Korruption und die staatliche Verwaltung versagt. Transparenz und Rechenschaftspflicht staatlicher Institutionen und Behörden und eine effektive Kontrolle durch politisch legitimierte Gremien sind hier unverzichtbar, ebenso wie freie Presse und Berichterstattung. Hilfe bei rassistischen VorfällenBei diesen Stellen kannst du rassistische Vorfälle melden. Falls du selbst betroffen bist, erhältst du dort auch Hilfe und Unterstützung:before-muenchen.dereport-antisemitism.deamadeu-antonio-stiftung.de Informationen Mit dem Münchner Stadtmuseum und dem MPZ können Schulklassen auf Spurensuche nach Olympia 1972 im Münchner Stadtgebiet gehen. Passende MPZ FührungMünchen 72 – Olympische Spurensuche im Münchner Stadtmuseum (BS, GS ab Jgst. 3, GYM, MS, RS)Stadtrundgänge: München 72 – Entdeckertour durch den Olympiapark (GS ab Jgst. 3) Abbildungsnachweis Titelbild: Videoinstallation am Erinnerungsort Olympia-Attentat in München, Spielvogel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Wir sind wieder unterwegs mit dem MPZ-Lastenrad. Dieses Mal im Olympiapark München zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele in München 1972. Zusammen mit Markus Wagner und dem Olympiamaskottchen Waldi begeben wir uns auf die Spurensuche der Wettkämpfe, Architektur und tragischen Ereignisse. Film „#MPZradelt – Im Olympiapark München“ © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ), Musik: musicfox.com Habt ihr im Film gut aufgepasst? Dann könnt ihr folgende Fragen sicher beantworten! ©Author Der Olympiapark, die olympischen Spielstätten und das Olympische Dorf sind bis heute einzigartig in ihrer Architektur. 1975 wurden sie sogar zur Kulisse für den Science-Fiction-Film Rollerball. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Die Zusage für die 20. Olympischen Spiele in München 1972 und der Bau des Olympiageländes katapultierten München in die Zukunft. Bis heute wird die damals geschaffene Infrastruktur wie U-Bahnen, Stadion und Olympiapark nachhaltig genutzt. Abbildungsnachweis Titelbild: #MPZradelt – Im Olympiapark München“ © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ)

Woher kommen die olympischen Spiele? Was ist die älteste Sportart? Wie entstand das Stadion? Welcher antike Sportreporter berichtet über einen ganz besonders weiten Diskuswurf? Und wer bekam beim Pferderennen den Preis? Alle Antworten und noch viel mehr über den Sport in der Antike erfährst du im Film mit Pia. Schau einfach rein. Dann weißt du auch, wohin die Goldmedaille von 1972 wandert... Der Film gehört zur Reihe „Antike in Gold und Gips“ – eine Kooperation des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke, der Staatlichen Münzsammlung München und des Museumspädagogischen Zentrums. Im ersten Film der Reihe ging es um Caesar und die Macht der Bilder. HIER kannst du dir den Film ansehen. Passender Beitrag auf XponatMünzeStatue Passende MPZ-FührungMöchtest du deinen Geburtstag einmal sportlich in den Staatlichen Antikensammlungen München - Sport und Spiel in der Antike feiern?Im Münchner Stadtmuseum können Schulklassen auf Spurensuche nach Olympia 1972 in München gehen. Informationen zum MuseumDas Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke zeigt originalgetreu abgeformte Skulpturen der griechischen und römischen Antike vom 7. Jahrhundert vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach Christus.Die Münzsammlung liegt in der Residenz. Dort finden wir alles, was mit Geld zu tun hat, Münzen, Geldscheine, Kreditkarten und auch Medaillen aus den letzten 2600 Jahren. Und auch Goldmünzen.Auch in den Staatlichen Antikensammlungen kannst du einiges zum Thema Sport in der Antike entdecken. Abbildungsnachweis Titelbild: Staatliche Münzsammlung, Bearbeitung Museumspädagogisches Zentrum