Author: Annekathrin Braun

- all

- 16. Jahrhundert

- 17. Jahrhundert

- 18. Jahrhundert

- 19. Jahrhundert

- 20. Jahrhundert

- 21. Jahrhundert

- Alte Pinakothek

- Antike

- Archäologische Staatssammlung München

- Architekturmuseum der TUM

- Ausprobieren

- Barock

- Barrierearm

- Bauernmuseum Bamberger Land

- Bayerische Schlösserverwaltung

- Bayerische Staatsgemäldesammlung

- Bayerisches Armeemuseum

- Bayerisches Nationalmuseum

- Biedermeier

- Biologie

- Botanischer Garten München-Nymphenburg

- Burg Trausnitz

- DaZ

- Deutsch

- Deutsche Nationalbibliothek

- Deutsches Meeresmuseum

- Deutsches Museum

- Deutsches Theatermuseum

- Die Neue Sammlung – The Design Museum

- Domberg Bamberg

- Entdecken

- Erika Fuchs Haus

- Ernährung (und Gesundheit RS/und Soziales MS)

- Erwachsene

- Ethik

- Expressionismus

- Fächer

- Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

- Fränkisches Freilandmuseum Fladungen

- Freilandmuseum Oberpfalz

- Freilichtmuseum Glentleiten

- Gegenwart

- Geographie

- Geschichte

- Gotik

- Grundschulkinder

- Haus der Kunst

- Heimat- und Sachunterricht (GS)

- Impressionismus

- Informatik und digitales Gestalten (MS)

- Jahrhundert / Epoche / Stil

- Jüdisches Museum Franken

- Jugendliche

- Jugendstil

- Konzeptkunst

- Kunst

- Kunst Spiele

- Latein

- Lehrkräfte

- Lenbachhaus

- Lieblingsmuseum

- Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee

- Martin von Wagner Museum

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

- Mittelalter

- Monacensia im Hildebrandhaus

- Münchner Residenz

- Münchner Stadtmuseum

- Museum Brandhorst

- Museum Fünf Kontinente

- Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke

- Musik

- Natur und Technik

- Neue Pinakothek

- Neues Schloss Bayreuth

- Pädagogisches Fachpersonal

- Pinakothek der Moderne

- Politik und Gesellschaft

- politische Bildung

- Pop Art

- Postimpressionismus

- Realismus

- Religion

- Renaissance

- Rokoko

- Romantik

- Römer Museum

- Sammlung Schack

- Schloss Lustheim

- Schloss Neuburg an der Donau

- Schloss Nymphenburg

- Schlossmuseum Aschaffenburg

- Schlossmuseum Murnau

- Spätbarock

- Sport

- Staatliche Antikensammlung und Glyptothek

- Staatliche Münzsammlung

- Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg

- Stadtmuseum Abensberg

- Valentin-Karlstadt-Musäum

- Villa Stuck

- Vorschulkinder

- Wegbereiter der Moderne

- Werken und Gestalten

- Zeitgeschichte

- Zielgruppe

Was hat Kunst mit Natur zu tun? In unserer Osterferien-Aktion erfährst du digital allerhand über Blüten, Blättern und Ranken in den Münchner Museen. Wir stellen euch Schätze aus vier Museen vor, schauen uns Pflanzen ganz genau an, enträtseln Gemaltes und kunstvoll Gestaltetes. Es gibt Anregungen zum Beobachten, Zeichnen, Entwerfen, Malen, Kleben etc. Und so entstehen auch gleich neue Seiten für dein ganz persönliches MPZ-Album. Folgt uns auf Facebook oder Instagram! Dort werden wir auch alle neuen Aktionen verlinken. Wenn ihr uns eure Kunstwerke zeigen wollt, verwendet den Hashtag #MPZblätter. VON TULPEN, LILIEN UND GRASHÜPFERN OBSTBLÜTEN IM MUSEUM FRÜHLING IM BOTANISCHEN GARTEN TAPETE VERSCHLISSEN - ANSTRICH ERWÜNSCHT? Abbildungsnachweis von links nach rechts: 1) Peter Paul Rubens mit Jan Brueghel d. Ä., Madonna im Blumenkranz, um 1616/1618, Eichenholz, 185 x 209,8 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; 2) Tischlampe „Apple Blossom“, Ausführung: Tiffany Studios New York, um 1902-1906. © Bayerisches Nationalmuseum München, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum; 3)Blütenfelder. © Botanischer Garten München-Nymphenburg; 4) Residenz München, Salon der Königin Therese. © Bayerische Schlösserverwaltung Abbildungsnachweis Titelbild: siehe Bildnachweis Beitrag. © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

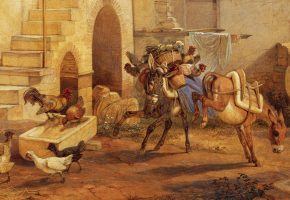

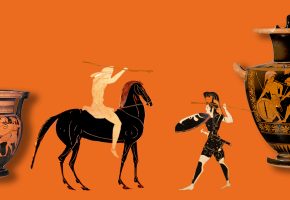

Museen sammeln. Das ist zumindest eine der Aufgaben, die Museen haben. Dabei sind Museen oft spezialisiert – beispielsweise auf Gemälde oder Skulpturen, Gefäße der Antike oder archäologische Fundstücke, Maschinen, Spielzeug oder Fingerhüte, Fotografien, Tierknochen oder Steine und vieles andere mehr. Allein in Bayern gibt es über 1300 Museen! Und trotz der Verschiedenartigkeit der Kostbarkeiten, die in den einzelnen Museen gesammelt werden, finden sich manche Motive und Themen immer wieder. Und zwar in ganz unterschiedlichen Museen. Hühner gesucht! Sabine hat eine besondere Leidenschaft für Hühner – lebende Hühner. Immerhin zählen Hühner zu den häufigsten Haustieren! Deshalb haben wir uns in einigen Museen und deren Online-Sammlungen auf die Suche gemacht, ob auch dort wohl Sabines Lieblingstiere zu finden sind. Und wir haben jede Menge entdeckt! Hennen, Hähne, Küken …So finden sich Hühner auf zahllosen Gemälden, in ihren typischen Bewegungen und mit wunderbar schillerndem Gefieder gemalt. In manch einem Bild spielen sie die Hauptrolle, sie dienen zur Belebung einer ländlichen Szene oder tummeln sich an den Nebenschauplätzen in weihnachtlichen Krippen. Manchmal sind sie auch Teil eines Stilllebens, liegen hier – oft bereits gerupft – fertig zur Zubereitung in der Küche auf dem Tisch. Und schon fällt uns die Hühnerbraterei auf dem Oktoberfest ein. – Ein Foto davon aus dem Jahr 1921 gibt es im Münchner Stadtmuseum. Wenn du auf die Bilder klickst, vergrößern sie sich. In einer Ölskizze festgehalten Genial beobachtet und meisterhaft realistisch gemalt, lange bevor Fotos eine Hilfe hätten sein können Eine sogenannte „Kraienköppe“ – das ist eine besondere Hühnerrasse – ist auch dabei … mehr zu diesem Gemälde. Lebloses zum Stillleben angeordnet Unterm Tisch und auf dem Spieß … Zur Duftwolke des Münchner Oktoberfestes gehören Brathendl einfach dazu von links nach rechts: Hubert von Heyden, Henne mit zwei Küken (Studie), um 1897, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Melchior d' Hondecoeter, Hühnerhof, Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Alte Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Jacob Jordaens, Der Satyr beim Bauern, um 1620/21, Leinwand auf Eichenholz aufgezogen, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; Carl Schuch, Stillleben mit gerupftem Huhn, um 1885, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Neue Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Rundkrippe mit Verkündigung an die Hirten, Anbetung und volkstümlichen Szenen (Ausschnitt), Neapel 2. Hälfte 18. Jahrhundert © Bayerisches Nationalmuseum München; Philipp Kester, Münchner Oktoberfest – Hühnerbraterei, 1921, Fotografie, Gelatineentwicklungspapier, Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Kester (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0 Ein gebratenes Hendl gibt es aber auch in dem Gemälde „Schlaraffenland“ aus dem 16. Jahrhundert von Pieter Bruegel d. Ä. zu sehen. Es hat die gleichnamige Geschichte von Hans Sachs zum Thema. Im Schlaraffenland, so heißt es hier, flögen gebratene Hühner herum und den Faulen sogar direkt in den Mund. – Bei Bruegel liegt allerdings das gebratene Huhn nur auf dem Tisch. Pieter Bruegel d. Ä., Das Schlaraffenland, 1567, Eichenholz, 51,5 x 78,3 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Krähen, picken, gackern ... Die alten Griechen waren vom Kampfverhalten der Hähne fasziniert, die ihre Rivalen aus dem Revier vertreiben. Deshalb sind Hahnenkämpfe sogar auf Vasen der Antike abgebildet. von links nach rechts: Vase mit Hahnenkampfszene, Bandschale des Tleson-Malers, Ton, 550-530 v. Chr., aus Athen, gefunden in Tarent. Staatliche Antikensammlungen, München Foto: © Renate Kühling, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek; Ernst Andreas Rauch, Goldener Hahn (7), 1958, München, Borstei, Foto: © Museumspädagogisches Zentrum; Hühner im Freilichtmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee © Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee; Hubert van Heyden, Geflügelhof, um 1900, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt) CC BY-SA 4.0 Dass aber Hähne nicht nur kampflustig sind, sondern auch Frieden stiften können, zeigt sich in der Münchner Borstei: Dort steht auf einem Sockel ein goldener Hahn, der an Alexander Puschkins „Märchen vom goldenen Hahn“ erinnern könnte. Es handelt davon, dass Hühner vor nahenden Feinden warnen. Denn sie können über ihre Füße Schwingungen im Boden spüren. Richtig Leben bringen Hühner in manch ein Freilichtmuseum. Dort kannst du sie beobachten beim Gackern, Picken und Sandbaden. Aufgeregte Hühner © Museumspädagogisches Zentrum Denn seit den alten Römern gehörten Hühner über Jahrhunderte zu einem Garten dazu und trugen so zur Ernährung der Bevölkerung direkt vor Ort bei. Ei, Ei ... Zugegeben: Auf unserer Suche haben wir auch manchmal um die Ecke gedacht. Denn welche Rolle spielen denn Hühnereier für uns? Wir essen Eier hart- oder weichgekocht – im Schlaraffenland würden wir sie direkt aus der laufenden Schale löffeln –, wir braten Spiegeleier, backen mit Eiern Kuchen oder stellen damit Nudeln her. Durchschnittlich isst jede(r) Deutsche pro Jahr etwa 230 Eier! – Grund genug, einmal darauf zu achten, wo die Eier herkommen, wie die Hennen leben und wo sie für uns die Eier legen!Doch aus Ei lässt sich noch viel mehr herstellen. Farbe zum Beispiel. Wird Farbpigment mit Ei angerührt, erhält man sogenannte Tempera. Wie wunderbar diese zarten Farben auch noch nach fast 600 Jahren strahlen, kannst du in der Alten Pinakothek bewundern: Fra Filippo Lippi, Verkündigung Mariae, um 1443/45, Tempera auf Pappelholz, 205,8 x 187,9 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Aber auch in der Impfstoffherstellung spielt Hühnereiweiß eine wichtige Rolle. Wir sind sicher: Auch hierzu gibt es in einem Museum, das sich mit Medizingeschichte auseinandersetzt, ein passendes Exponat. Hühnergötter, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Foto: © Jan-Peter Reichert, Deutsches Meeresmuseum Und übrigens: Damit die Hühner im Stall gut geschützt sind und gut legen, wurden mancherorts „Hühnergötter“ aufgehängt. So werden Feuersteine genannt, bei denen im Meer Kalkeinschlüsse ausgewaschen wurden, so dass ein Loch entstand. Solche Steine findest du an Nord- und Ostsee oder zum Beispiel auch im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Entwirf deine Hühner-Ausstellung im Modell! Stell dir vor, du planst – als Ausstellungs-Kurator*in – eine Sonderausstellung zum Thema Hühner. Überlege dir, welche Objekte aus welchen Museen du gerne ausstellen würdest. Welche Themen möchtest du in deiner Ausstellung behandeln, was den Besuchern mitteilen?Stöbere in Ausstellungskatalogen oder Online-Sammlungen verschiedener Museen, schau dich bei Museumsbesuchen, im Stadtraum oder in der Wohnung um. Was könnte zum Thema Hühner passen?Du brauchst:• Papier• Karton• Knetmasse oder Schokoeiereinwickelmetallfolie• Stifte, Schere, Klebeband• Schuhkarton(s), dein Puppenhaus, falls du dieses hierfür verwenden darfst, oder Ähnliches So geht’s:• Dein Puppenhaus oder der Schuhkarton dienen dir als Ausstellungsräume im Miniformat. Überlege, wie groß deine Exponate im Modell werden dürfen, damit sie in diese „Räume“ passen.• Fertige entsprechend kleine Zeichnungen von den Exponaten an, male Rahmen darum und schneide sie aus.• Forme dreidimensionale Exponate – Skulpturen zum Beispiel – als kleine Figuren aus Knetmasse. Bau einen kleinen Sockel aus Karton dazu.• Sortiere deine „Exponate“ nach Themen.• Nutze dein Puppenhaus oder einen Schuhkarton, um deine Ausstellung aufzubauen.• Probiere aus, ob an mancher Wand ein Hintergrund aus farbigem Papier gut wäre.• Jetzt brauchst du nur noch Publikum. Lade dazu Spielfiguren in deine Ausstellung ein! Ausstellungsaufbau im Schuhkarton. Mit Skizzen nach Pablo Picasso, Jacobus (Jacomo) Victors, Philipp Kester, Pieter Bruegel d. Ä. und Mario Sala, Bozetto nach Ernst Andreas Rauch © Museumspädagogisches Zentrum Noch mehr entdeckt? Noch viel mehr Exponate rund um das Thema Hühner sind in den verschiedensten Museen zu finden! In Kunstmuseen, Medizinhistorischen Sammlungen und, und, und … Teile deine Entdeckungen auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZtierisch. Aber Vorsicht! Nicht alle Objekte in Museen dürfen einfach fotografiert werden! Mach also auch mal eine Skizze oder sende eine Textnachricht. TIPP: Genug über Hühner erfahren? Dann mach dich bei deinem nächsten Museumsbesuch mal auf die Suche nach deinem persönlichen Lieblingstier und lass dich anregen, so jede Menge Neues über dieses Tier herauszufinden! MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Vom Haustier bis zum Fabelwesen – Tierdarstellungen in der Kunst (GYM bis Jgst. 11, MS, RS) Passende MPZ-FührungGeflügelte Drachen, zahme Löwen oder die Kuh im "Wohnzimmer". Tiere auf Bildern in der Alten Pinakothek (Horte, MS bis Jgst. 6, RS bis Jgst. 6, GYM bis Jgst. 6, FöS, GS)Welche Krippe ist die schönste? – Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums (Horte, GS) Informationen zum MuseumDie hier vorgestellten Hühner stammen aus diesen Museen: Alte Pinakothek, Bayerisches Nationalmuseum, Deutsches Meeresmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee, Münchner Stadtmuseum, Staatliche Antikensammlungen, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Mit dem Museumsportal findest du Museen in deiner Nähe. Abbildungsnachweis Titelbild: Carl Wilhelm Freiherr von Heideck, Haus in Athen (Ausschnitt), 1838, Leinwand, 69 x 47 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), URL: https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/detail/haus-in-athen-30016533, CC BY-SA 4.0

Heute ist es ganz selbstverständlich: Frauen haben das gleiche Recht auf Bildung wie Männer! Dafür mussten Frauen aber lange kämpfen. Noch im 19. Jahrhundert galten Mädchen und Frauen als unbegabt für Mathematik oder Naturwissenschaften. Doch einige mutige Frauen arbeiteten damals schon als Forscherinnen und lieferten den Beweis, dass das nicht stimmt. Im 20. Jahrhundert – in Bayern 1903 – wurden Frauen dann gegen den Widerstand vieler Männer endlich zum Universitätsstudium zugelassen und eroberten die Hörsäle.Wer waren solche „starke“ Frauen? Namen wie Marie Curie und Lise Meitner sind halbwegs bekannt, aber wer hat schon von Caroline Herschel und Cecilia Payne gehört? – All diese Frauen waren hervorragende Wissenschaftlerinnen und haben bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Wir möchten euch jetzt einige von ihnen vorstellen, die es nicht, wie viele ihrer männlichen Kollegen, zu einem Denkmal in einer Ruhmeshalle gebracht haben. Caroline Herschel (1750 - 1848) Ölgemälde: Melchior Gommar Tieleman; Foto des gemeinfreien Gemäldes: unbekannt, 1829 Melchior Gommar Tieleman, Ölgemälde Caroline Herschel Hannover (Ausschnitt), als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Lange bevor Frauen an die Universitäten durften, glänzte Caroline Herschel als erste weibliche Astronomin. Sie hatte das Glück, als Mädchen rechnen und schreiben lernen zu dürfen. Ihr Vater war ein großer Bewunderer der Astronomie und gab diese Begeisterung an seine Kinder weiter. Mit 22 Jahren folgte Caroline ihrem älteren Bruder Friedrich Wilhelm Herschel nach England. Dort arbeitete sie als Haushälterin für ihren Bruder, unterstützte ihn aber gleichzeitig auch bei der Himmelsforschung und beim Bau seiner Teleskope. Unbekannter Autor, Herschel 40 foot, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Nachdem ihr Bruder Wilhelm durch die Entdeckung des Planeten Uranus im Jahr 1781 berühmt wurde, konnte sie ihm als wissenschaftliche Assistentin an den englischen Hof folgen. In den Nächten war sie mit ihrem Bruder auf Beobachtungsposten und notierte die Sternenorte, die er ihr vom oberen Ende seines riesigen Fernrohrs aus zurief. Caroline Herschel führte auch eigene astronomische Berechnungen durch. Nachdem sie 1786 einen Kometen entdeckt hatte, bekam sie am königlichen Hof eine Anstellung mit einem Gehalt von 50 Pfund im Jahr. Damit war sie die erste Frau, die als Wissenschaftlerin bezahlt wurde. Später entdeckte sie noch viele weitere Kometen sowie einige Doppelsterne und erstellte Kataloge für Sternenhaufen und Nebelflecken. Caroline Herschel wurde von den Gelehrten ihrer Zeit sehr geschätzt. Sogar ein Mondkrater und ein Kleinplanet wurden nach ihr benannt. Lise Meitner (1878 – 1968) Weiße Marmorbüste von Chrysille Schmitthenner, Lise Meitner, Atomphysikerin(1914-2000), im Ehrensaal des Deutschen Museums, 1991. © Deutsches Museum, Foto: BN47629 (Ausschnitt) Auch Lise Meitner gehörte noch zu den Frauen, die nicht das Gymnasium besuchen durften. Sie musste sich privat auf das Abitur vorbereiten. Nach ihrem Mathematik- und Physikstudium in Wien war sie 1906 die zweite Frau, die dort in Physik promovierte.Sie arbeitete in Berlin mit Max Plank und Otto Hahn auf dem Gebiet der Kernphysik und Radioaktivität zusammen. 1926 erhielt sie eine Anstellung als Professorin, musste aber als Jüdin 1938 vor den Nationalsozialisten nach Schweden fliehen. Per Post hielt sie den Kontakt zu Otto Hahn und leistete so einen wesentlichen Beitrag zur Entdeckung der Kernspaltung von Atomen. Sie war die Erste, die verstand, was auf dem Kernspaltungstisch passierte. Kernspaltungstisch Original, Inventar Nummer CD 83498. © Deutsches Museum München Den Nobelpreis für ihre gemeinsame Forschungsleistung erhielt 1944 allerdings der Chemiker Otto Hahn allein.Auf dem folgenden Bild siehst du den Versuchsaufbau, mit dem die Wissenschaftler Otto Hahn (1879-1968), Lise Meitner (1878-1968) und Fritz Straßmann (1902-1980) 1938 die Kernspaltung entdeckten. HIER findest du spannende Hintergrundinfos vom Deutschen Museum in München zu dem bedeutenden Versuch der drei Wissenschaftler*innen. Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979) Cecilia Helena Payne Gaposchkin (1900-1979), Foto: Smithsonian Institution aus den USA, © Flickr Commons (Ausschnitt), über Wikimedia Commons Cecilia Payne gilt heute als eine der hervorragendsten Astronom*innen des vergangenen Jahrhunderts. Sie entdeckte, dass die Sterne zum größten Teil aus Wasserstoff bestehen. Aber auch ihr Weg als weibliche Wissenschaftlerin war äußerst steinig. Sie wurde von der Schule verwiesen, weil sie statt der Bibel ein Buch über Platon las. Auf Umwegen durfte sie dann doch noch ihren Studienabschluss in Botanik an einem Frauen-College in Cambridge machen. Mehrere Vorträge begeisterten sie für die Astronomie und ein Stipendium ermöglichte ihr den Wechsel nach Amerika, an die berühmte Harvard Sternwarte. Dort untersuchte die junge Frau für ihre Doktorarbeit Sternenspektren, wie sie Josef von Fraunhofer 1814 bereits von der Sonne gezeichnet hatte. Sonnenspektrum mit Fraunhoferschen Linien, Inventar Nummer BN43952 b. © Deutsches Museum München Cecilia Payne verstand als Erste, dass die Sterne vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen. - Eine bedeutende Entdeckung, die jedoch bei ihren männlichen Kollegen anfangs auf Widerstand stieß. Es herrschte damals die Überzeugung, dass Sterne aus den gleichen Materialien bestehen wie die Erde. Aber Cecilias Erkenntnis setzte sich durch.Wie viele andere Frauen auch, behauptete sich Cecilia Payne gegenüber all den Widerständen, die ihr im Laufe ihres Frauenlebens begegnet sind. Wenn du noch mehr solche starken Frauen kennenlernen möchtest, dann spiele unser Wissenschaftlerinnen-Memo. Memospiel "Starke Frauen" Klicke dich durch unser Memospiel mit einer kleinen Auswahl berühmter Wissenschaftlerinnen, die nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs darstellen. Unzählige weitere berühmte Wissenschaftlerinnen haben einen großen Einfluss auf die moderne naturwissenschaftliche Forschung ausgeübt und wären es wert, dass man über sie schreibt. Nachhaltigkeitsaspekte Inzwischen sind bei uns ungefähr 50 % aller Studierenden Frauen. Trotzdem ist immer noch nur ein Drittel aller in Deutschland arbeitenden Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen weiblich. Vor allem im Globalen Süden müssen Mädchen und Frauen auch heute noch um ihre Schulbildung kämpfen. Die SDGs der Vereinten Nationen fordern den Abbau dieser Ungleichheiten. Alle Menschen sollen die gleichen Bildungschancen haben - das ist eine zentrale Forderung des SDG 4. SDG 5 verlangt, Frauen die gleichen Chancen und Möglichkeiten auf Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben zu geben. In SDG 8 ist der Anspruch auf gleiche Bezahlung von Frauen und Männern festgehalten. Informationen zum Museum Das Deutsche Museum in München zeigt noch viele weitere Meisterwerke aus Natur und Technik. Abbildungsnachweis Titelbild: Ruhmeshalle München mit Büsten berühmter Männer. © Bayerische Schlösserverwaltung, Maria Scherf, München. Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Valentinstag – Tag der Romantik, roten Rosen und glücklichen Pärchen? Auch in den Museen sind allerhand (ungleiche) Paare zu entdecken. Partner*in verloren? Finde die zusammengehörigen Paare im Memo-Spiel und erfahre mehr über die abgebildeten „Pärchen“. Bei unserer Bilderstrecke zeigen wir eine Reihe (ungleicher) Paare aus den Museen. Einige sind ziemlich schräg, andere sehr galaktisch oder eher standesgemäß. Informationen zu den MuseenNoch mehr zu den einzelnen Werken erfährst du in den jeweiligen Museen: Deutsches Theatermuseum, Neue Sammlung - The Designmuseum, Deutsches Museum, Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlung, Antikensammlung und Glyptothek, Sammlung Schack, Städtische Galerie im Lenbachhaus sowie Bayerische Schlösserverwaltung. Abbildungsnachweis Titelbild: Ruth Geiersberger und Alfred Mehnert anlässlich einer Dadaperformance 1990 im Münchner Lustspielhaus in der Occamstraße. © Volker Derlath

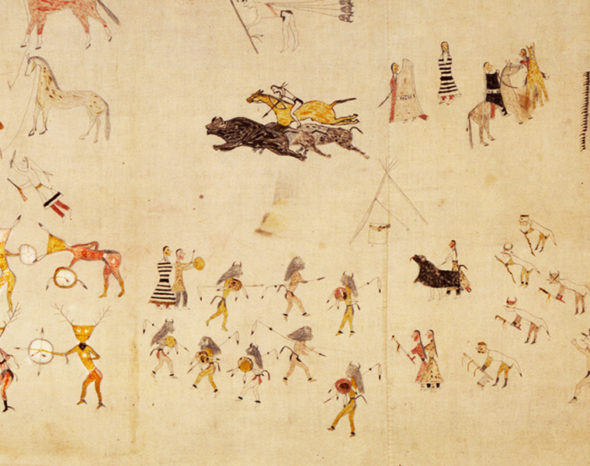

Es gibt die verschiedensten Gründe, sich zu verkleiden. Bei uns in Bayern verkleiden sich die Leute meist im Fasching. Weißt du, warum man sich an Fasching verkleidet?Früher waren die Jahreszeiten für die Menschen sehr wichtig. Im Winter konnten keine Pflanzen wachsen, also warteten die Leute auf den Frühling, der die Pflanzen wieder wachsen ließ. Dadurch hatte man dann auch wieder mehr zu essen. Um den Winter zu vertreiben, haben sich die Menschen gruselig verkleidet. Der Winter sollte sich erschrecken und endlich verschwinden.Die Menschen verkleiden sich überall auf der Welt, aber die Gründe dafür sind ganz verschieden.Bei manchen Ureinwohnern in Nordamerika verkleideten sich die Jäger als Bisons, weil sie sich so leichter an die Tiere heranschleichen konnten. Damit sie Jagdglück hatten und vor Unfällen geschützt waren, machten sie Jagdtänze, bei denen sie ebenfalls Masken trugen. Eine Abbildung von einem Jagdtanz findest du auf diesem Tipi-Lining aus dem Museum Fünf Kontinente. Tuch, sogenannter Tipi-Liner, Baumwolle, Aquarellfarben, bemalt mit Heldentaten eines Kriegers. Plains, North Dacota, Standing Rock Reservation. Um 1880. Sammlung Prinzessin Therese von Bayern © Museum Fünf Kontinente, München. Foto: Swantje Aurum-Mulzer. Tipi-Lining nennt man ein großes Bild, das man innen im Zelt, dem Tipi, aufhängte. Darauf wurden wichtige Geschichten der Familie und Rituale, wie die Jagdtänze, festgehalten. Rituale waren in diesem Fall Feste mit Tänzen, die nach bekannten Regeln abliefen. Diese Rituale waren für alle Menschen, die dort zusammenlebten sehr wichtig. Rituale gibt es auch heute noch, zum Beispiel innerhalb der Familie an Weihnachten. In Südamerika gibt es eine Gegend, die Amazonien heißt. Sie heißt deshalb so, weil sie rund um den Fluss Amazonas liegt. In einem kleinen Teil dieser Region im heutigen Brasilien, trug man zu bestimmten Anlässen auch Tanzmasken, die aus einem besonderen Papier, dem Rindenbastpapier, gemacht wurden. Dieses Papier ist so ähnlich wie Pappmaché.In der Sammlung des Museums gibt es von diesen Tanzmasken einen Piranha, einen Jaguar, einen Affen, einen Tapir und ein Reh.Welches Tier erkennst du hier? Aufsatzmaske: Reh, Tecuna (Tikuna), vor 1819, Sammlung Spix & Martius, Inv.-Nr. 388©Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner Auch in Afrika trugen die Menschen aus den verschiedenen Gründen Masken. Diese Masken benutzt man auch bei bestimmten Ritualen. Manche dieser Masken waren für die Menschen so heilig, dass sie nicht von jedem gesehen werden durften.Heute werden aber auch andere Masken angefertigt. Sie werden zum Beispiel hergestellt um auf dem Kunstmarkt verkauft zu werden.Ein berühmter afrikanischer Künstler, Romuald Hazoumè, baut Masken aus Müll. Er verwendet vor allem sogenannten „Zivilisationsmüll“. Damit meint man den Müll, den wir durch unsere Art zu leben produzieren. Also Plastikflaschen, Tüten, Becher, Kanister und ähnliche Sachen, die nicht verrotten. Diesen weggeworfenen Gegenständen haucht der Künstler neues Leben ein. Eine dieser Masken siehst du hier. Recycling-Art-Maske "Dagmar Meyer", Romouald Hazoumè, Porto Novo, Republik Benin, Afrika © Museum Fünf Kontinente. Foto: Marianne Franke. Kannst du erkennen woraus diese Maske gebaut ist? Was ist denn der rote Mund wohl vorher gewesen? Und die Nase?Die Masken von Romuald Hazoumé kann man nicht tragen. Sie sind reine Kunstobjekte und werden an die Wand gehängt.Möchtest du auch einmal eine Maske aus Müll bauen? Zum Beispiel aus einer leeren Milchtüte und Bonbonpapieren? Oder aus einer leeren Spülmittelflasche, alten Kabeln und Kronkorken? Im Museum Fünf Kontinente gibt es noch mehr Masken von Romuald Hazoumè zu sehen. Wenn du Lust hast, eine Maske zu bauen, die du tragen kannst, brauchst du nur ein Stück Karton, das etwas größer als dein Gesicht ist (DIN-A4). Darauf zeichnest du mit Bleistift eine Maskengrundform (oval, rund …) Wichtig ist, dass du Löcher für die Augen einplanst, damit du mit deiner Maske etwas sehen kannst. Außen, neben den Augen, machst du mit dem Locher jeweils ein Loch, damit du eine Schnur oder ein Gummiband hindurch fädeln kannst, um die Maske am Kopf zu fixieren. Dann geht’s los mit der Gestaltung der Maske. Wie wäre es mit einer wilden Mähne aus Wolle? Vielleicht auch mit Hörnern oder scharfen, spitzen Zähnen?Im Museum Fünf Kontinente gibt es viele Masken, die du dir mit deinen Eltern zusammen anschauen kannst … ... und wenn du auf das folgende Bild klickst, gibt 's fertige Maskenvorlagen zum Ausdrucken. Passender Beitrag auf XponatMaske Passende MPZ-FührungMasken (GS, MS, RS, FöS, Inklusionsklassen, GYM, Horte) Informationen zum MuseumDas Museum Fünf Kontinente zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kulturen aus Afrika, Amerika, Asien, Australien, dem Orient, der Südsee und Europa auf. Auf der Museumswebsite findet ihr Informationen zum Museum und seinen Ausstellungen. Abbildungsnachweis Titelbild: Tuch, sogenannter Tipi-Liner (Ausschnitt), Baumwolle, Aquarellfarben, bemalt mit Heldentaten eines Kriegers, Plains, North Dacota, Standing Rock Reservation, m 1880, Sammlung Prinzessin Therese von Bayern (Ausschnitt). © Museum Fünf Kontinente, München. Foto: Swantje Aurum-Mulzer, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

© Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, Foto: Renate Kühling, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Die Aufgaben einer griechischen Frau waren vor 2500 Jahren: Kinder erziehen, kochen, Wasser holen, Wolle verarbeiten, Sklaven ausbilden, die Gräber pflegen und sich um die Erinnerung an die Toten kümmern. Einige dieser Aufgaben gehören (leider) heute noch zum Klischeebild einer Frau. Keinesfalls durften Frauen in der Antike zur Schule oder alleine ins Theater gehen, an Wahlen teilnehmen oder reiten. Aber es gab damals auch schon Frauen, die sich von den meisten anderen unterschieden. Sie hatten besondere Aufgaben in bestimmten Bereichen: Priesterinnen, Dichterinnen, Königinnen und Hetären (Prostituierte, die hoch gebildet und sozial anerkannt waren; oft Begleiterinnen von bekannten Personen des öffentlichen Lebens). Eine sagenumwobene Gruppe von besonders starken Frauen waren in der Antike die Amazonen. Sie galten als außerordentlich mutig und wollten von Männern nichts wissen. Sie ritten auf Pferden, kämpften mit Waffen und taten auch sonst vieles, was im Verständnis der Zeit eigentlich Aufgabe der Männer war. Wir wissen heute nicht, ob es die Amazonen jemals wirklich gab. Vielleicht waren es Frauen, die als Steppenvolk im Norden der heutigen Türkei lebten. Als ihr Stammvater gilt Ares, der „Haudrauf“-Kriegsgott. Gestalte deine eigene Amazonen-Vase Obwohl man nicht weiß, ob es sie wirklich gab, werden auf antiken Vasen oft Amazonen dargestellt. Wie gestaltest du deine Amazonen-Vase? Ziehe die einzelnen Elemente auf die Vase und positioniere sie nach Belieben darauf. Die Aussage des Bildes verändert sich je nachdem, was und wohin du die Elemente setzt. Probiere es aus! Amazonen stehen für Stärke. Feministische Bewegungen greifen heute häufig auf das Bild der Amazone zurück, um sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einzusetzen. Jede*r von uns hat Stärken, die ganz unterschiedlich sein können. Sie müssen nach unserem heutigen Verständnis allerdings nicht unbedingt mit körperlicher Kraft und Kampfbereitschaft zu tun haben. Was sind denn deine Stärken? Lade dir die Vorlage herunter und gestalte deine ganz persönliche Vase. Vase Pdf-Vorlage Hier hast du zwei Beispiele, an denen du dich orientieren kannst: Vorlage Vase. © Pixabay, Ausgestaltung: Museumspädagogisches Zentrum Vorlage Vase. © Pixabay, Ausgestaltung: Museumspädagogisches Zentrum Nachhaltigkeit Das Bild der Amazone wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu interpretiert und genutzt. Feministinnen nutzen es z. B. als Symbol für Stärke und Autonomie. Ein wichtiges Thema ist dabei die Geschlechtergleichheit (Ziel 5) und das Hinterfragen von Rollenzuschreibungen, um in Frieden und Gerechtigkeit leben zu können (Ziel 16). Passende Beiräge auf XponatTonkrug, Dekonstruktion, Collage Passende MPZ-FührungFrauen in der Antike (MS, RS, GYM, BS) Informationen zum MuseumVasen, worauf Amazonen und ihre Geschichten abgebildet sind findest du in der Staatlichen Antikensammlung in München. Schau vorbei! Abbildungsnachweis Titelbild: © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München. Foto: Renate Kühling, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Geleitet durch einen Stern, kamen drei Sterndeuter aus dem Morgenland, um dem neugeborenen König der Juden die Ehre zu erweisen – so wird in der Bibel bei Mt 2,1–12 berichtet. In der Kunst werden sie seit dem Mittelalter als Könige dargestellt, die entweder durch unterschiedliche Hautfarbe oder drei Lebensalter Symbol für die gesamte Menschheit sind. Die Heiligen Drei Könige nehmen ihre Kronen ab und bringen dem kleinen Jesus Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Bei Rogier van der Weyden tragen die drei Männer kostbarste Gewänder des 15. Jahrhunderts, ihre Kronen sind erst auf den zweiten Blick zu entdecken. Typisch für die Malerei der Alten Niederländer: In zahllosen Details stecken Bedeutungen. Wir wollen die Aufmerksamkeit auf den Stern lenken, den Rogier van der Weyden am nach oben dunkler werdenden Himmel malte, halb verdeckt durch den ruinösen „Stall“, hinter dem er aufblitzt. Dieser Stern inspiriert uns zu einer Weihnachtskarte. Du brauchst: Dunkelblaues Tonpapier im Format DIN A5 oder eine dunkelblaue Doppelkarte Einen gut gespitzten Farbstift in Gold, Silber, Weiß oder Gelb Natürlich lassen sich auch Postkarten, kleine Geschenkanhänger oder Geschenkpapier mit solchen Sternen gestalten. So geht’s (siehe dazu auch den Bilder-Slider unterhalb): Leicht schräg auf das blaue Papier einen geraden Strich ziehen. Senkrecht dazu einen zweiten Strich ziehen, der genauso lang ist und den anderen genau in der Mitte teilt. Ein gleichschenkliges Kreuz ist entstanden. In alle Zwischenräume Striche ziehen, so dass ein Stern aus acht Strahlen entsteht. Nun kommen deutlich kürzere Striche zwischen die einzelnen Strahlen. Start für das Ziehen der Striche ist jeweils der Kreuzungspunkt. Im letzten Schritt in alle 16 Zwischenräume von der Mitte aus Striche ziehen, die den Zwischenraum jeweils halbieren und in der Länge zwischen den kurzen und den langen liegen. Tipp: Besonders schön sieht es aus, wenn du die acht langen Strahlen noch einmal von innen nach außen nachziehst. Dazu den Stift in der Mitte aufsetzen und dann nach außen ausgleiten lassen. Weitere Sterne nach dem gleichen Vorgehen zeichnen. Tonpapier zu einer Karte falten. Das Gemälde bietet aber noch mehr Anregungen! Sieh dir die Kleidung der Könige und ihre kostbaren Hüte genauer an. Zeichne einige Details ab oder lass dich zu eigenen Modekreationen und Stoffmustern anregen! Eine Zeitreise mit allen Sinnen Wenn du dich noch länger mit dem Gemälde beschäftigen magst, begib dich auf eine Gedankenreise. Welche Geräusche könntest du dir in der dargestellten Szene vorstellen, welche Gerüche wären denkbar? Schau dir dazu auch den Hintergrund an!Rogier van der Weyden hat seine Darstellung der Geschichte in die eigene Zeit und in seine Gegend geholt – ins 15. Jahrhundert in Mitteleuropa. Das war in der Malerei über viele Jahrhunderte üblich. So hat Paul Gauguin die Weihnachtsgeschichte in die Südsee verlegt. Und auch heute gibt es Weihnachtskrippen, die oberbayerischen Ställen nachempfunden sind oder mit Kunststofffiguren aus dem Kinderzimmer bestückt sind. Rogier van der Weyden, Columba-Altar: Anbetung der Könige, um 1455, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München, CC BY-SA 4.0 Passender Beitrag auf XponatExpertentipp Passende MPZ-Online-Veranstaltung MusPad: Die Weihnachtsgeschichte (alle Schularten und Jgst.) Passende MPZ-FührungDie Weihnachtsgeschichte (Horte, MS, RS, GS, GYM, BS)Die Weihnachtsgeschichte (Kinder ab 5 Jahren) Informationen zum Museum Starte deinen virtuellen Rundgang durch die Alte Pinakothek in Saal I im Obergeschoss, in dem sich die Altniederländische Malerei befindet. Weitere Gemälde zum Thema findest du in der Online-Sammlung der Bayerische Staatsgemäldesammlungen unter dem Suchbegriff „Anbetung“. Abbildungsnachweis Titelbild: Rogier van der Weyden, Columba-Altar: Anbetung der Könige (Ausschnitt), um 1455, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek München, CC BY-SA 4.0, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Wohnen früher in München Wie wir wohnen, das ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Doch was brauchen wir denn eigentlich alles zum Wohnen? Fun Fakt: Umziehen ist hier wirklich ein´ ziehen!1911, Anonym. © Münchner Stadtmuseum Schau mal hier, ein ganz alltägliches Straßenbild der Prinzregentenzeit (1886-1912) in dem die beiden all ihren Besitz durch München karrten. Da damals die Mietpreise unbezahlbar waren, mussten vor allem viele Bürger der unteren Schichten ständig umziehen. Und dabei passte ihr ganzer Hausstand auf einen Handkarren. Unglaublich oder? Doch nicht nur das. Kannst du dir vorstellen dein Bett im Schichtsystem zu teilen? Oder das in einem 15 Quadratmeter Raum deine Küche, Badezimmer, Wohnzimmer, Kinder- und Schlafzimmer Platz finden? Dabei ist der Tisch nicht nur zum Essen vorgesehen, sondern dein Schreibtisch, die Werkbank, Waschbecken (für einen selbst wie auch für die Wäsche) und Wickeltisch zugleich. Das kannst du dir nicht vorstellen? Dann schau dir unseren Film an und tauche ein in die unglaubliche Art wie man z.B. Anfang des 20. Jahrhunderts in München wohnte: Und jetzt stell dir einmal vor wie es wäre, wenn du umziehst und alle deine Sachen und Möbel, die du zum Wohnen brauchst, auf einen Handkarren passen müssten... Unvorstellbar? Machen wir doch mal eine Probe: was brauchst du wirklich zum Wohnen? Schau dich zu Hause um und überlege welche Gegenstände du wirklich brauchst. Und zur Anregung ein paar verschiedene Wohnformen, die es in der Geschichte weltweit gab und auch noch heute gibt. Auf welche wohn Ideen man so kommen kann, zeigen wir dir dann in unserem nächsten Beitrag. Dort siehst du dann, wie man nachhaltig, minimalistisch, aber mit allem was man braucht, in seinem mobilem Zuhause leben kann. NACHHALTIGKEIT Die Vereinten Nationen haben gemeinsam 17 Ziele für eine nachhaltige Welt beschlossen, die bis zum Jahr 2030 von allen Nationen umgesetzt werden sollen. Ziel 11 besagt, alle Menschen sollen Zugang zu angemessenem Wohnraum und zu Grundversorgung haben. Doch was passiert, wenn die Wohnungen immer teurer und nicht mehr bezahlbar sind? HIER findest du alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache.Passende MPZ-FührungenWohnen, trinken, speisen – wie Münchner Familien lebten (GS) Informationen zu den MuseenIn der Ausstellung „Typisch München“ im Münchner Stadtmuseum kannst du noch mehr zu München und vor allem auch den im Film gezeigten Objekte erfahren und sie dir einmal persönlich anschauen. Und wenn du dir einmal selbst ein Bild davon machen möchtest, wie es sich so angefühlt haben muss in einem kleinen Zimmer mit mehreren Personen zu wohnen, dann schau doch im Üblacker Häusl vorbei. Passender Beitrag auf XponatLastkarrenAnmerkung für Lehrkräfte, Museumspädagog*innen und Vermittler*innenAnhand des Films lassen sich auch aktuelle Bezüge zu dem globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen in Hinblick auf nachhaltige Städte (Ziel 11) herstellen und gemeinsam mit den Schüler*innen auch Themen wie bezahlbares und ökologischeres Wohnen besprechen. Abbildungsnachweis Titelbild: Filmausschnitt "Historisches Wohnen in München". © Museumspädagogisches Zentrum.

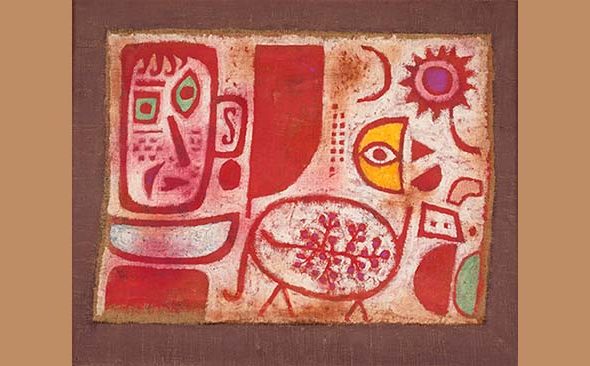

Wie schnell sich eine Geschichte verändern kann, zeigt dieses Experiment: Ordne die Bestandteile eines Gemäldes von Paul Klee zu einem Bild. Verschiebe sie und probiere verschiedene Varianten aus! Wenn du fertig bist, mach einen Screenshot und speichere ihn ab. Vergleiche nun dein Werk mit „Rausch“ von Paul Klee. Welche Geschichten werden jeweils erzählt? Oder erzählt dein Bild vielleicht gar keine Geschichte? Paul Klee, Rausch, 1939, 341 (Y 1), Wasserfarbe, Öl auf Jute, 65 x 80 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, CC BY-NC-SA 4.0 Paul Klee hat „Rausch“ übrigens auf ein grobes Jute-Gewebe gemalt, was an der Struktur deutlich sichtbar ist. An vielen Stellen blieb der braune Untergrund frei. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Tanzende Formen, fantastische Träume und farbige Klänge. Künstler*innen um den Blauen Reiter (GS ab Jgst. 2, MS bis Jgst. 8, RS bis Jgst. 8, GYM bis Jgst. 8) Passende MPZ-FührungExperimentierwerkstatt Farbe (GS ab Jgst. 3, MS, RS und GYM jeweils bis Jgst. 7Menschen, Köpfe – von realistisch bis abstrakt (GS, Horte, MS, RS, GYM, BS)Erzählen, schreiben, dichten ... (GS ab Jgst. 3, MS bis Jgst. 7)Passender Beitrag auf XponatKonstruktion Informationen zum MuseumDie Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau beherbergt die bedeutendste Sammlung zur Kunst um den Blauen Reiter. Auch was gerade nicht ausgestellt ist, findest du in der Online-Sammlung. Abbildungsnachweis Titelbild: Paul Klee, Rausch, 1939, 341 (Y 1), Wasserfarbe, Öl auf Jute, 65 x 80 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, CC BY-NC-SA 4.0, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

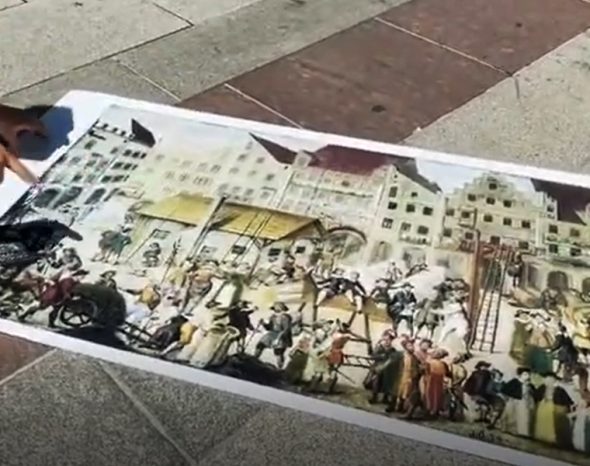

Von Schüler*innen für Schüler*innen ... Da uns eine gerechte und nachhaltige Welt sehr am Herzen liegt, möchten wir, das Robotic-Team MAI des Gymnasiums Markt Indersdorf, Kindern und Jugendlichen die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen näher bringen. Dabei wollen wir jedes Ziel mit Informationstexten, Rätseln und interaktiven Spielen vorstellen und vor allem „be-greifbar“ machen. So vermitteln wir möglichst vielen Menschen Informationen über die Nachhaltigkeitsziele und treiben diese mit voran! Wir beginnen unsere Reihe mit dem Nachhaltigkeitsziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden. © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Markt Indersdorf und Museumspädagogisches Zentrum Teste deinen ökologischen Fußabdruck, baue ein Insektenhotel und/oder gestalte deine eigene nachhaltige Stadt! Vom Museumspädagogischen Zentrum für Lehrkräfte ... das Nachhaltigkeitsziel im Museum entdecken Anhand eines mittelalterlichen Stadtmodells können verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit thematisiert werden. Dabei spielen die Grünflächennutzung, wie auch Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, zu Gesundheit und Mobilität oder zu Müllaufkommen und -vermeidung eine große Rolle. Auf diese Weise lassen sich anhand eines Exponats verschiedene Nachhaltigkeitsziele veranschaulichen, wie etwa das SDG 11. Der Beitrag #MyGreenCity - wie grün ist meine Stadt? liefert vertiefende Informationen dazu. © Bayerisches Nationalmuseum, München BeispielexponatModell der Stadt München | 1570Von Jakob SandtnerBayerisches Nationalmuseum, München Der Straubinger Drechslermeister Jakob Sandtner schuf im Auftrag von Herzog Albrecht V. von Bayern Modelle von fünf bayerischen Städten, neben München noch Burghausen, Ingolstadt, Landshut und Straubing. Ursprünglich waren sie in der herzoglichen Kunstkammer ausgestellt, heute befinden sie sich im Bayerischen Nationalmuseum. Wie aktuelle archäologische Ausgrabungen bestätigen, sind die Modelle maßstabsgerecht ausgearbeitet. In das Modell Münchens fügte man unter Kurfürst Maximilian einige Neubauten des 17. Jhs. ein (u. a. den Kaisertrakt der Residenz und die Michaelskirche mit Jesuitenkolleg). Alle fünf ehemaligen Residenzstädte zeigen eine Kopie ihres Modells im jeweiligen Stadtmuseum. Informationen zum MuseumWenn du mehr über das Stadtmodell von Sandtner, die Nutzung der Grünflächen und die Geschichte unserer Stadt erfahren möchtest, mach doch mal einen Ausflug in das Münchner Stadtmuseum oder du schaust dir gleich das originale Stadtmodell im Bayerischen Nationalmuseum an. Informationen Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum" Von einer MPZ-Führung inspiriert, haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf einen digitalen Museumskoffer zum Thema Nachhaltigkeit und Museum entworfen. In diesem Kooperationsprojekt mit dem MPZ möchten sie möglichst vielen Menschen Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsziele vermitteln und zum Mitmachen einladen. Lerne die Gruppe MAI Robotics gerne in diesem Video kennen: Abbildungsnachweis Titelbild: SDG 11 Symbol, Nachhaltige Stadt "environmental protection" und Weltkugelfigur. © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Markt Indersdorf; pixabay, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum (MPZ)

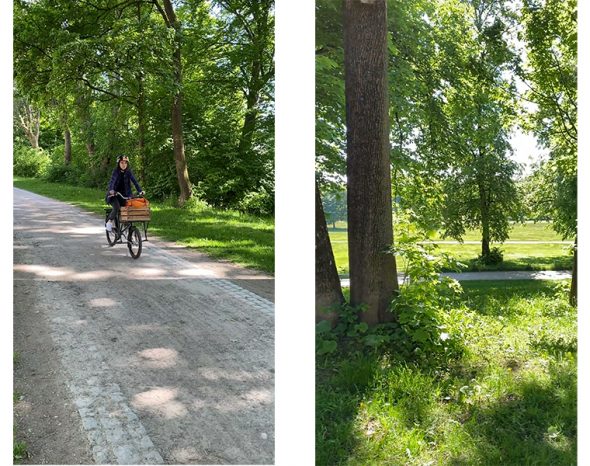

Für den Klimaschutz fand im Juni 2021 das Münchner Stadtradeln statt und das MPZ war wieder dabei. Wir nutzten die Gelegenheit und starteten während der Aktion immer mittwochs eine „Museumsradltour“ mit unserem MPZ-Lastenrad.Bei unserem Ausflug zum Thema „München und die Welt“ führt uns Susie vom Deutschen Museum entlang der Isar zum Museum Fünf Kontinente. Es geht von München nach Japan und Südamerika! Zu sehen gab es das Video bereits in unserer Story auf Instagram. Und wir radeln weiter – durch die Natur und durch die Museumslandschaft Münchens – vorbei am Deutschen Museum, dem Museum Fünf Kontinente, den Pinakotheken, dem Lenbachhaus und, und, und ... Hast du Lust auf ein kleines Südamerika-Quiz? Dann klicke HIER. STADTRADELN Bei der jährlichen, bundesweiten Aktion geht es darum, 21 Tage lang privat und beruflich möglichst viele Kilometer klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. So soll gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden für mehr Umweltschutz, mehr Radförderung und mehr Lebensqualität in den Kommunen. Mitmachen können alle, die in einer teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Unter www.stadtradeln.de können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team der Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten (Ziel 11) sowie umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seinen Auswirkungen ergreifen (Ziel 13) und Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern (Ziel 15), sind drei der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Informationen zu den MuseenDas Deutsche Museum gehört weltweit zu den bedeutendsten Technik- und Wissenschaftsmuseen. Möchtest du mehr erfahren über Chemie, Physik, Mineralogie, Luft- und Raumfahrt und vieles mehr? Dann schau vorbei!Im Museum Fünf Kontinente kannst du Gegenstände von Menschen aus der ganzen Welt sehen. Es ist ein ethnologisches Museum. Ein Besuch lohnt sich! Abbildungsnachweis Titelbild: Filmstils #MPZradelt – München und die Welt © Museumspädagogisches Zentrum

Vor 40 Jahren, im Juni 1981 berichtete eine amerikanische Fachzeitschrift zum ersten Mal über eine mysteriöse Erkrankung, die später unter dem Namen AIDS bekannt werden sollte.Zuerst bei Drogenabhängigen und homosexuellen Männern diagnostiziert, wurden diese ohnehin als Randgruppen gebrandmarkten Menschen mit zusätzlichen Vorurteilen und Repressionen belegt. Mit dem HI-Virus infizierte Menschen erlebten jahrelange Ausgrenzung, Anfeindungen und Abwertungen. Offizielle Äußerungen von politischen Akteur*innen forderten angesichts der durch Tests verstärkt nachgewiesenen Krankheitsfälle die Absonderung von HIV-infizierten Menschen in Lagern oder deren Kennzeichnung mit Tätowierungen. Unglaublich, aber wahr! AIDS-Demonstration auf dem Münchner Odeonsplatz 1987 und Mahnwache auf dem Münchner Marienplatz 1987. © Volker Derlath Welche Gedanken hast du, wenn du solche Parolen liest? Die beiden Fotos verdeutlichen den Widerstand gegen die damalige Politik und die Gefährlichkeit der vehementen Ausgrenzung und Stigmatisierung. Die politische Rhetorik erlaubt durchaus Parallelen zur Zeit des Nationalsozialismus zu ziehen, in der homosexuelle Männer in Konzentrationslager eingewiesen wurden. Dort mussten sie an ihrer Sträflingskleidung einen rosafarbenen Winkel, eigentlich ein Dreieck, tragen. Die Forderung der Schwulenbewegung auf dem Demonstrationsbanner nach Schutz vor der AIDS-Politik hatte also ihre Berechtigung. Welche Formen von Ausgrenzung kennst du? Wie können wir ihnen begegnen? Die rote AIDS-Schleife steht als Symbol für die Solidarität mit HIV-positiven und AIDS-kranken Menschen. © www.aidshilfe.de Zwar gründete sich 1983 auf private Initiative die „Deutsche Aidshilfe“, aber noch ohne jegliche Unterstützung durch die Politik. Sie entstand als Reaktion auf die verheerende Situation und die vielen Toten in den USA. Erst Anfang der 90er Jahre kam es zu einem allmählichen Bewusstseinswandel – innerhalb der Politik und auch der Bevölkerung, der 1987 durch die erfolgreiche, von der damaligen Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) angestoßenen Aufklärungskampagne „Gib AIDS keine Chance“ seinen Anfang nahm. Die damalige Aktion trug auch zur Erkenntnis bei, dass es jeden treffen kann, ob hetereo- oder homosexuell. Einen Impfstoff gibt es bis heute nicht, jedoch sehr gute Medikamente, die den Infizierten ein normales Leben ermöglichen. Allerdings sieht die Situation in vielen Ländern dieser Welt ganz anders aus! Ist dir diese Säule in der Münchner Innenstadt schon einmal aufgefallen? Aidsmemorial am Sendlinger-Tor in München von Wolfgang Tillmans, 2002, Gif Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Judith Schenk Sie steht am Sendlinger Tor, einem der Verkehrsknotenpunkte in München und scheint einer anonymen Reihung von gefliesten Säulen aus den Münchner U-Bahnhöfen entnommen zu sein. Beim Lesen der Inschrift erkennst du die eigentliche Bedeutung als AIDS Memorial. Mit „heute“ ist der Zeitpunkt der Aufstellung im Jahr 2002 gemeint. Doch auch zwanzig Jahre danach ist das Werk des politisch aktiven Künstlers Wolfgang Tillmans aktuell wie eh und je. Einen Schlussstrich gibt es nicht – bis jetzt. Vielmehr mahnt die Säule zu Erinnerung, Prävention und Solidarität. Zahlreiche Künstler*innen, öffentliche und private engagier(t)en sich zu dem Thema Aids auf ganz unterschiedliche Art und Weise. „Das Sehen an sich ist ein Nachdenken über die Welt.” Wolfgang Tillmans. Einen lebendigen Eindruck von der Münchner Schwulenszene der 80er Jahre findest du in einem Video der Monacensia. Thomas Niederbühl ist seit 1996 für die Rosa Liste im Münchner Stadtrat. Er ist auch Geschäftsführer der „münchner aids-hilfe“: Wie wirkt das folgende Bild auf dich?Schräg? Schrill? Ungewöhnlich? Fröhlich? Bedrohlich? Oder beides? Typisch Keith Haring? Keith Haring, Untitled (Self-Portrait), 1985, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork. © Keith Haring Foundation Untypisch ist allerdings, dass sich der US-amerikanische Künstler und politische Aktivist (1958-1990) hier selbst darstellt: im Jahr 1985, zu einer Zeit, in der er bereits etliche Freunde an AIDS verloren hatte und sich seine Bildsprache wandelt und verdüstert. Pink und neongrün? Trage deine Ideen hier in unserer Wortwolke ein. Wenn Vorschläge öfter genannt werden, erscheinen sie entsprechend größer. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! M0001845 John Haygarth. Line engraving by W. Cooke, 1827, after J. H..Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images.images@wellcome.ac.uk.http://wellcomeimages.org.John Haygarth. Line engraving by W. Cooke, 1827, after J. H. Bell..Line engraving.Gent\'s magazine.Published: 1827..Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Übernimmt Keith Haring hier selbst die Stigmatisierung, die Brandmarkung? So seht ihr uns, als Gift und Gefahr für die Gesellschaft? Dahinter aber steht ein Mensch, der sich outet und uns direkt in die Augen blickt! Selbst homosexuell, lebte Haring im vollem Bewusstsein der Gefahr, zu erkranken. Noch vor seiner Diagnose setzte er sich für die AIDS-Kranken ein, für mehr Aufklärung und Mitgefühl, ein großes Manko auch in den USA. Die Schwulen wurden hier – wie im Rest der Welt – ausgegrenzt, die Krankheit als „Schwulenseuche“ und „Schwulenkrebs“ abgetan; Forschungsgelder waren Mangelware. Im Alter von 31 Jahren erlag er den Folgen der Infektion, mit der er außergewöhnlich offen und mutig umgegangen war und so zu ihrer Enttabuisierung beigetragen hatte. Kurz vor seinem Tod gründete er die „Keith Haring Foundation“ mit dem Ziel, neben der Unterstützung benachteiligter Kinder auch einen bewussten vorurteilsfreien Umgang mit HIV und AIDS zu schaffen. Neben der New Yorker Graffiti-Szene, Comics, Trickfilmen, Breakdance und Hieroglyphen waren es also auch Missstände, die Keith Haring antrieben und zu seiner Kunst inspirierten: Homophobie, Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Religion oder Sexualität, Krieg, atomare Aufrüstung oder Umweltverschmutzung – Themen aktueller denn je! (Museum Brandhorst) WAS BEWEGT DICH? WAS TREIBT DICH AN? WAS INSPIRIERT DICH? WAS MACHT DICH WUETEND? Keith Haring glaubte dennoch an das Gute im Menschen und an die Kraft der Kunst, Ungerechtigkeiten aufzuzeigen, wachzurütteln, sichtbar zu machen, und gleichzeitig Balsam zu sein: „Kunst sollte etwas sein, das die Seele befreit, die Fantasie anregt und die Menschen ermuntert, weiter zu gehen. Sie feiert die Menschheit, statt sie zu manipulieren.“ (Keith Haring) Deine Meinung? Teile sie gerne mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Alle Beiträge zu der Reihe PopPunkPolitik findet ihr HIER. Und Lust auf ACTION?Kreative Anregungen zum Denken, Diskutieren und kreativen Gestalten findest du auf unseren ActioncARTS, eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst: Ohne Worte kommunizieren (deutsch / englisch)Urban und öffentlich (deutsch / englisch) In der Serie #MBCloseUp wirft das Museum Brandhorst einen genauen Blick auf das Selbstporträt von Keith Haring. Passender Beitrag auf XponatOhne Worte kommunizieren Passende MPZ-Führung„Food for the mind“ – sehen, denken, diskutieren (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8,BS)Kunst ist politisch (MS, RS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, BS)Kunst und Kommunikation (RS ab Jgst. 9, GYM ab Jgst. 9)Mittelschulprogramm: Was macht zeitgenössische Kunst … und was hat das mit mir zu tun? (MS)Vielfalt entdecken – Die (Kunst-)Welt ist bunt! Mit dem MPZ gegen Fremdenfeindlichkeit! (MS; RS, FöS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, Inklusionsklassen, BS) Informationen zum MuseumDie Monacensia im Hildebrandhaus ist das literarische Gedächtnis der Stadt München. Neben dem Literaturarchiv ist hier eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und zum kulturellen Leben Münchens untergebracht.In der Sammlung des Museums Brandhorst kannst du weitere Werke von Keith Haring und anderen politisch aktiven Künstler*innen ab Ende der 50er Jahre bis heute entdecken! Abbildungsnachweis Titelbild: Plakatmotiv zu Pop Punk Politik – die 1980er Jahre in München (Ausschnitt). © Monacensia im Hildebrandhaus, Keith Haring, Untitled (Self-Portrait), 1985, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork. © Keith Haring Foundation und AIDS-Demonstration auf dem Münchner Odeonsplatz 1987. © Volker Derlath

Für den Klimaschutz fand im Juni 2021 das Münchner Stadtradeln statt und das MPZ war wieder dabei. Wir nutzten die Gelegenheit und starteten während der Aktion immer mittwochs eine "Museumsradltour" mit unserem MPZ-Lastenrad. Zum Thema „Green City“ führt uns Georgina bei unserem ersten Ausflug vom Englischen Garten zum Münchner Stadtmuseum. Zu sehen gab es das Video bereits in unserer Story auf Instagram. Und wir radeln weiter - durch die Natur und durch die Museumslandschaft Münchens - vorbei am Deutschen Museum, dem Museum Fünf Kontinente, den Pinakotheken und, und, und ... STADTRADELN Bei der jährlichen, bundesweiten Aktion geht es darum, 21 Tage lang privat und beruflich möglichst viele Kilometer klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. So soll gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden für mehr Umweltschutz, mehr Radförderung und mehr Lebensqualität in den Kommunen. Mitmachen können alle, die in einer teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. HIER geht's zur Registrierung, man kann einem vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Du möchtest mehr darüber erfahren wie 'grün' München ist? Dann lies HIER weiter. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten (Ziel 11) sowie umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seinen Auswirkungen ergreifen(Ziel 13) und Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern (Ziel 15), sind drei der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Informationen zu den MuseenDas Haus der Kunst ist ein Ausstellungsgebäude in der Prinzregentenstraße, südlich des Englischen Gartens. Bist du neugierig, was dich im Haus der Kunst erwartet? Noch mehr Informationen zur Stadt München und ihrer Geschichte findest du im Münchner Stadtmuseum. Abbildungsnachweis Titelbild: Filmstils "#MPZradelt – My Green City". © Museumspädagogisches Zentrum

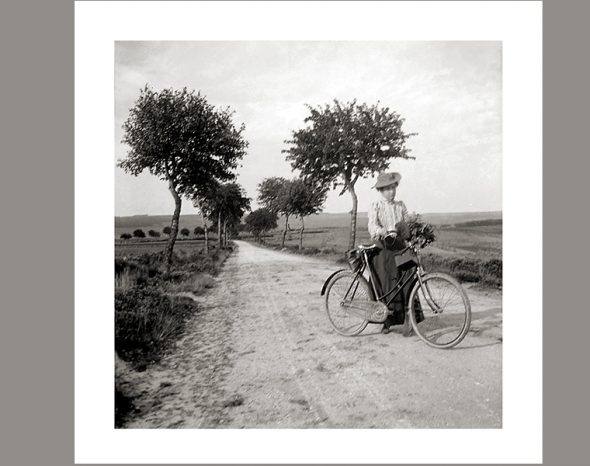

Gabriele Münter wollte Kunst studieren. Und sie hatte ein Fahrrad. Doch zu Beginn des 20. Jahrhundert bedeutete beides für eine Frau keine Selbstverständlichkeit. Kunststudium für Frauen um 1900 Frauen, die um 1900 Kunst studieren wollten, hatten es nicht leicht. Denn das Studium an staatlichen Akademien war Frauen nicht möglich. Als Gabriele Münter 1901 nach München kam, blieb ihr nur die Damenakademie des Künstlerinnenvereins. Doch zufrieden war Gabriele Münter mit dem Zeichenunterricht dort nicht. Sie wechselte zur Phalanx, einer Künstlergruppe, die auch eine private Kunstschule unterhielt – für Damen und Herren. Dort erlernte Münter verschiedene Maltechniken. Mit Kandinsky unterwegs Künstlerischer Leiter der Phalanx war Wassily Kandinsky. Münter radelte mit Kandinsky in die nähere und weitere Umgebung, malte mit ihm in der Natur. Sie lernten sich näher kennen und wurden ein Paar. Links nach rechts: Wassily Kandinsky, Kallmünz – Gabriele Münter beim Malen I, Sommer 1903 und Wassily Kandinsky, Kallmünz – Gabriele Münter beim Malen II, Sommer 1903, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957, CC BY-SA 4.0 Die Beiden waren mit dem Skizzenbuch, mit Staffelei, Malpappe, Pinsel, Palette und Tubenfarben unterwegs oder hatten den Fotoapparat dabei. Sie hielten direkt vor Ort Licht- und Farbstimmungen fest und schufen abstrakte Bilder ihrer Umgebung. Zahlreiche kleinformatige Gemälde und Fotos lassen uns in diese Zeit eintauchen.Zu sehen sind ihre Arbeiten aus den Jahren 1902 bis 1908, die im Freien entstanden, in einer 360°-Tour „Unter freiem Himmel des Lenbachhauses. Noch mehr zu Gabriele Münter findest du in der Online-Sammlung des Lenbachhauses. Mit der Bux aufs Rad Was das Fahrradfahren anging, war München um 1900 fortschrittlich. Denn München galt damals bereits als Hochburg des Radsports. Frauen auf dem Rad waren im Englischen Garten keine Seltenheit. Dabei war Radfahren doch etwas für Männer ...! Nicht allein die Damenmode mit engen Schnürkorsetts machte den Frauen das Fahrradfahren eigentlich unmöglich. Deshalb schneiderte sich so manch Fahrradbegeisterte selbst die passende Kleidung, die dann deutlich mehr Bewegungsfreiheit mit sich brachte. Die so genannte Radbux war geboren. Sie kombinierte die beiden Beine einer Hose mit der Figur umspielenden Weite eines Rockes. Aber auch andere bequemere Kleidung entstand in der Zeit um 1900 und lockerte die gesellschaftlichen Zwänge. So unterstützte auch die Reformkleiderbewegung die Freiheiten der Frauen.Zum Malen trug Gabriele Münter übrigens einen langen Malkittel, um ihre Kleidung vor Farbe zu schützen. Den siehst du oben. Wassily Kandinsky, Gabriele Münter mit dem Fahrrad auf einem Feldweg, um 1903, Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München Eine Reihe von Kandinskys Fotografien zeigen Gabriele Münter. Mach dich bei deiner 360°-Tour auf die Suche nach der Mode, die Münter gerne trug! Oder entwirf eine Kollektion für radlfahrende Damen um 1900! Fahrräder aus der Zeit kannst du übrigens im Verkehrszentrum des Deutschen Museums sehen. Ein Blick ins Fotoalbum Stöbere doch mal in den Fotoalben deiner Urgroßeltern! Findest du deine Vorfahren mit einem Fahrrad fotografiert? Und welche Kleidung trugen sie am Beginn des 20. Jahrhunderts, wenn sie wanderten, radelten oder beruflichen Tätigkeiten nachgingen? NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Geschlechtergleichheit (Ziel 5) ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Bildung, eine künstlerische Ausbildung oder die Ausübung eines Sportes sollten allen Geschlechtern gleichermaßen offenstehen. Doch selbst Kleiderzwänge können hierbei ein Hindernis darstellen. Passende MPZ-Führung Frauenpower (MS ab Jgst. 7, RS ab Jgst. 7, GYM ab Jgst. 7, BS)Künstlerinnen (RS, GYM) Passender Beitrag auf Xponat Kontextualisierung Informationen zum Museum Die Städtische Galerie im Lenbachhaus ist berühmt für ihren Sammlungsbestand Der Blaue Reiter. Gabriele Münters Schenkung lieferte hierzu einen wichtigen Beitrag. Abbildungsnachweise Titelbild: Wassily Kandinsky, Gabriele Münter mit dem Fahrrad auf einem Feldweg, um 1903, Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München

Dieses Zelt kannst du im Neuen Schloss in Ingolstadt bewundern – es gehörte dem osmanischen Großwesir Sari Süleyman Pasa. Was es damit auf sich hat, kannst du erforschen, indem du auf die Markierungen klickst. Hast du denn schon einmal selbst ein größeres Zelt aufgebaut? Das kann ganz schön kompliziert sein. Wie das zwölfeckige Zelt des Großwesirs für die Ausstellung im Bayerischen Armeemuseum errichtet wurde, kannst du dir in dem folgenden Video anschauen: Hast du ein gutes Auge für Details? Dann versuche, beim folgenden Memo-Spiel die Nahaufnahmen des Zeltes einander richtig zuzuordnen. Information zu MuseumDas Bayerische Armeemuseum ist eines der großen militärhistorischen Museen in Europa. Es besteht heute aus drei Häusern in Ingolstadt (Neues Schloss, Museum des Ersten Weltkriegs, Bayerisches Polizeimuseum). Abbildungsnachweis Titelbild: Das Zelt des Großwesirs (Ausstellungsraum im Museum). © Bayerisches Armeemuseum, Foto: Erich Reisinger, Grafik: malyma Werbung Neumarkt

„Rettet die Zärtlichkeit“ Eine kahle Betonwand. Es regnet. Am Bildrand steht ein Mann mit Regenschirm. In Sprühschrift der Schriftzug „Rettet die Zärtlichkeit“. Was könnte der/die Sprayer*in damals gemeint haben? Wie wirkt das Foto aus dem Jahr 1982 auf dich? Ist der Schriftzug auch heute noch oder wieder aktuell? Bleibt die Zärtlichkeit – in diesen Zeiten der geforderten körperlichen Distanz und der Isolation von vielen Menschen – auf der Strecke? Wofür lohnt es sich die Zärtlichkeit zu retten? Braucht es sie umso mehr in dieser angespannten Zeit? In den 1980er Jahren wurden Sprühdosen als Schreibwerkzeug und Gestaltungsmittel für den öffentlichen Raum zunehmend beliebter. Die Sicherheitsbehörden reagierten hart - bereits der Besitz von Dosen machte Jugendliche verdächtig. Doch die Durchsetzungskraft war nicht mehr aufzuhalten. In dem kurzen Video der Münchner Stadtbibliothek blickt der Theaterautor Jan Geiger auf die Zärtlichkeit. Eine weitere Sprühschrift aus den 80er Jahren hat bis heute auch nichts von ihrer Aktualität verloren: Volker Derlath, Sprüherei Alabama-Gelände 1986. © Volker Derlath Standen damals das Waldsterben, die Schwefeldioxidbelastung und die Anti-Atomkraft-Bewegung im Fokus, so ist heute der zu stoppende Klimawandel das globale Anliegen. Volker Derlath, Aktion gegen die Volkszählung in München 1986. © Volker Derlath Die Volkszählung von 1986, die die Einwohner*innen Deutschlands verpflichtete, eine Vielzahl persönlicher Daten preiszugeben, sorgte bundesweit für Besorgnis! Der Datenschutz war in Gefahr – heute wieder ein hochsensibles Thema, das sich lediglich auf andere Gebiete verlagert hat. Auch Künstler*innen hinterlassen Botschaften im öffentlichen Raum. Fällt dir jemand ein? Keith Haring, Untitled (Subway Drawing), 1983, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork © Keith Haring Foundation Nur durch Umrisslinien definierte Wesen, ohne Gesicht, Geschlecht oder Kleidung, in Bewegung, tanzend? Zwei umrahmte Szenen, übereinander, dazwischen eine Art Laufband mit einem wiederkehrenden Motiv … Diesmal bleiben wir – beim „Sprung“ ins Museum Brandhorst – in den 80er Jahren! Wie kommt ein Künstler darauf, seine Zeichnungen im öffentlichen Raum festzuhalten? „Für mich besteht kein Unterschied zwischen einer Zeichnung, die ich in der U-Bahn mache, oder einer, die für Tausende von Dollar in einer Galerie verkauft wird. Es gibt eindeutige Unterschiede im Kontext und im Medium, aber die Intention ist dieselbe.“ (Keith Haring) Bist du derselben Meinung? KEITH HARING (1958-1990) wollte mit den Menschen kommunizieren und nutzte den öffentlichen Raum als Galerie. Eines Tages entdeckte er in der New Yorker U-Bahn leere schwarze Flächen für Werbeplakate – ein idealer Ort, um seine Botschaften mit allen Menschen zu teilen, sie für alle zugänglich zu machen. Dieser demokratische Ansatz war ihm sehr wichtig, denn Kunst sei für jeden da! „Wie kaum ein anderer schaffte er es, die Brücke zu schlagen zwischen Kunstszene und Subkultur, zwischen breitem Publikum und Expertinnen und Experten.“ (Museum Brandhorst) Meist ohne abzusetzen, schuf er Zeichnungen in einer ganz eigenen wiedererkennbaren Bild- und Symbolsprache, einer universalen Sprache – über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Zudem gab er diesen Werken keine Titel, um eine Vielfalt an Deutungen zuzulassen, nach dem Motto: "Schau selbst, mach dir deine eigenen Gedanken!" „Die Wirklichkeit der Kunst beginnt in den Augen des Betrachters und erlangt Kraft durch Fantasie, Erfindungsgabe und Konfrontation.“ (Keith Haring) Schnell oder langsam? Da es natürlich nicht erlaubt ist, Flächen im öffentlichen Raum zu „beschmieren“, war Keith Haring gezwungen, zügig zu malen. Trotzdem wurde er mehrmals festgenommen und sogar in Handschellen abgeführt. Aber das schnelle Arbeiten entsprach sicherlich auch seinem Wesen. Manchmal entstanden pro Tag bis zu 40 dieser U-Bahn-Zeichnungen. Faszinierend, ihm zuzusehen! Vielleicht findest du hierzu ein Video im Netz! Schau mal z. B. HIER. Keith Haring, Untitled (Subway Drawing), 1983, Kreide auf Papier, Original U-Bahn-Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork © Keith Haring Foundation „The man who wasn´t there“ – ziemlich passend, oder? Ob sich Haring ganz bewusst den Platz neben diesem Kinoplakat ausgesucht hat? Als eine Art „Ghostartist“? Und womit … „Da sie so empfindlich waren, rührten die Leute sie nicht an, sie respektierten sie; sie radierten sie nicht weg oder zerstörten sie. Das verlieh ihnen diese ganz eigene Kraft. Es war dieses kreideweiße, fragile Etwas inmitten all dieser Kraft und Spannung und Gewalt, die von der Subway ausgeht.“ (Keith Haring) Experimentiere selbst mit verschiedenen Malwerkzeugen und Materialien: Kreide, Bleistift, Farbstift, Edding, flüssige Farbe …, weiß auf schwarz, schwarz auf weiß, einfarbig, bunt, zart, fett, auf Papier, Pappe, Holz, Kunststoff … Wie verändert sich die Wirkung? Was macht seine Bildsprache so einzigartig und unverwechselbar? © Museumspädagogisches Zentrum Schau selbst: Die fortlaufenden Linien, die Rahmen, die Bewegungsstriche, die wiederkehrenden Motive wie krabbelnde Babys, geschlechtslose, interagierende, tanzende Menschen …? Für was könnten sie stehen? Keith Haring – ein politischer Aktivist Seine Bildsprache wirkt auf den ersten Blick unbekümmert und fröhlich. Tatsächlich war er aber ein durch und durch politischer Mensch, der sich in seinem Schaffen für die Menschen und ihre Umwelt und gegen jede Art von Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung einsetzte; ein politischer Aktivist, der sich für den Frieden und ein tolerantes Miteinander engagierte: Botschaften aktueller denn je? Mehr hierzu im nächsten Beitrag zu POP PUNK POLITIK! Botschaften im öffentlichen Raum Es gibt es viele: Sprühschriften, Graffitis, Statements, freihändig oder mit Schablonen gesprüht, oder einfach nur diverse Aufkleber. Welche Botschaften entdeckst du im öffentlichen Raum? Bilder: Aktuelle Botschaften im öffentlichen Raum © Katharina Schweigart, Bearbeitung Gif: Museumspädagogisches Zentrum Und was empört dich? Worauf möchtest du die Menschen aufmerksam machen? Welche Botschaften möchtest du mit der Welt teilen? Denke dir ein eigenes Meme aus und teile es mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Deine Meinung? Teile sie gerne mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Alle Beiträge zu der Reihe PopPunkPolitik findet ihr HIER. Und Lust auf ACTION?Kreative Anregungen zum Denken, Diskutieren und kreativen Gestalten findest du auf unseren ActioncARTS, eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst:Ohne Worte kommunizieren (deutsch / englisch)Urban und öffentlich (deutsch / englisch) Passender Beitrag auf Xponat Ohne Worte kommunizieren Passende MPZ-Führung„Food for the mind“ – sehen, denken, diskutieren (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8,BS)Kunst und Kommunikation (RS ab Jgst. 9, GYM ab Jgst. 9)Mittelschulprogramm: Was macht zeitgenössische Kunst … und was hat das mit mir zu tun? (MS)Vielfalt entdecken – Die (Kunst-)Welt ist bunt! Mit dem MPZ gegen Fremdenfeindlichkeit! (MS; RS, FöS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, Inklusionsklassen, BS) Informationen zu den MuseenWeitere „Botschaften“ aus dem öffentlichen Raum findest Du im Museum Brandhorst und seiner einzigartigen Sammlung von Kunstwerken ab Ende der 50er Jahre bis heute sowie in der Ausstellung #PopPunkPolitik der Monacensia im Hildebrandhaus, dem literarischen Gedächtnis der Stadt München. Die Artikel-Serie zu #PopPunkPolitik verlängert die Ausstellung in den digitalen Raum hinein und vertieft Themen der 1980er Jahre aus literarischer und heutiger Perspektive. Abbildungsnachweis Titelbild: Plakatmotiv zu Pop Punk Politik – die 1980er Jahre in München (Ausschnitt). © Monacensia im Hildebrandhaus und Volker Derlath, Rettet die Zärtlichkeit (Ausschnitt). © Volker Derlath

Pia und Ulrich schauen sich eine Darstellung des berühmten Herrschers Julius Caesar ganz genau an und entschlüsseln eine über 2000 Jahre alte Münze, die er in Auftrag gegeben hat. Dabei wird klar: Macht wird mithilfe von Bildern demonstriert und gefestigt. Und die Römer nutzten dafür schon damals Methoden, die auch heute noch eingesetzt werden.Ganz nebenbei ist eine merkwürdige Trompete zu hören – und das Geheimnis um die Kaisersemmel wird natürlich auch gelüftet. Der Film ist der Auftakt zur Reihe „Antike in Gold und Gips“ – eine Kooperation des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke, der Staatlichen Münzsammlung München und des Museumspädagogischen Zentrums. Die großen, beeindruckenden Statuen des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke ergänzen perfekt die feinen, aussagekräftigen Münzbilder der Staatlichen Münzsammlung. Das Museumspädagogische Zentrum garantiert mit seiner langjährigen museumspädagogischen Erfahrung und Kompetenz für eine zielgruppenorientierte Umsetzung des Themas. Passender Beitrag auf XponatBüste, Münze Passende MPZ-Online-Veranstaltung MusPad: Antike Porträts und ihre Botschaften (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8) Passende MPZ-Online-MaterialienCaesar, der Elefant und der Bürgerkrieg (MS ab Jgst. 6, RS ab Jgst. 6, GYM ab Jgst. 6, BS) Passende MPZ-Führung Porträts der Mächtigen – die Selbstdarstellung römischer Herrscher (MS, RS, GYM) Informationen zu den Museen Das Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke zeigt originalgetreu abgeformte Skulpturen der griechischen und römischen Antike vom 7. Jahrhundert vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. Die Münzsammlung liegt in der Residenz. Dort finden wir alles was mit Geld zu tun hat, Münzen, Geldscheine, Kreditkarten und auch Medaillen aus den letzten 2600 Jahren. Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem Film „Caesar und die Macht der Bilder“. © Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke, Staatliche Münzsammlung und Museumspädagogisches Zentrum, Film: Matthias Ring

Schon gewusst ...? Edel-Punks auf dem Münchner Marienplatz, 1984 (Ausschnitt). © Volker Derlath Und wie war es als Punk? Cornelia Siebeck, ehemalige Punkerin, beschreibt das Lebensgefühl der Münchner Punks damals: Zitat: Cornelia Siebeck, aus einem Interview mit Ralf Homann, Kurator der Ausstellung Pop Punk Politik in der Monacensia im Hildebrandhaus. © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Aussehen, Lebensstil und Kleidung sind für Punks Ausdruck von Provokation und Protest.Welche Stilmittel benutzen sie, um sich äußerlich abzugrenzen? Rabe Perplexum? „Selbstportrait“ mit Kreditkarte. © Rainer Schwinge; Edel-Punks auf dem Münchner Marienplatz, 1984 und Mercedes-Stern. © Volker Derlath Widerstand kann sich also über Kleidung und Schmuck ausdrücken. Die als Ohrring umfunktionierte Kreditkarte versteht sich als Kapitalismuskritik. Jacken, häufig aus Leder und mit Nieten besetzt, werden zum Medium unterschiedlicher, auch politischer Botschaften – wie hier gegen Nazis und die Politik des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Wir wagen den Sprung vom Jahr 1986 ... Punks auf dem Münchner Marienplatz 1984 (Ausschnitt). © Volker Derlath ... ins Jahr 2006 Seth Price, Vintage Bomber, 2006, Vakuumgeformtes Polystyrol (Ausschnitt), 123,2 x 92,7 x 6,4 cm, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Ron Amstutz, Courtesy of the artist Euer erster Gedanke?Was ist hier gleich? Und was ist anders? Der Fotograf Volker Derlath hält die Kamera auf die Lederjacke und fokussiert die Botschaften. Seth Price inszeniert eine Bomberjacke als Kunstwerk.Das Foto zeigt uninszeniert die auf der Lederjacke individuell hinterlassenen Botschaften durch Schrift.Und hier: Die Botschaft befindet sich nicht auf, sondern in der Kleidung? „Mich interessieren die in Kleidung enthaltenen Codes.“ (Seth Price, 2020) Der Multimediakünstler Seth Price beschäftigt sich mit der Zeichenhaftigkeit unserer Kleidung, und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern kann. Welche Kleidungsstücke fallen dir noch ein, die mit einer Botschaft, einer Zugehörigkeit besetzt sind?Haben sich ihre „Codes“ im Laufe der Zeit verändert? High Heels von Caitlyn Wilson, Basballcap von NATHAN MULLET, Handtasche von Laura Chouette auf www.unsplash.com; Hoodie auf www.pixabay.com; Frau mit Tuch von Jean-François Gornet - Flickr: Voile, CC BY-SA 2.0; Bearbeitung: GIF Museumspädagogisches Zentrum Möchten auch wir mit unserer Kleidung etwas ausdrücken, eine Botschaft übermitteln? Möchten wir herausstechen und uns abgrenzen? Oder in der Masse untergehen? Oder zu einer bestimmten Gruppe dazugehören? Wie sehr identifizieren wir uns mit Kleidung? Welche soziale Funktion hat sie? Kann man sich neutral kleiden? Weiblich, männlich, queer? Ist Kleidung Integration? Kommunikation? Inszenierung? Haltung? Protest? Provokation? Kult? Status? … Und ab wann ist sie politisch? Eine Bomberjacke, wie zufällig hingeworfen und „eingefroren“ Tatsächlich handelt es sich beim "Vintage Bomber" um eine komplizierte Technik, bei der die Jacke in goldfarbenem Plastik abgeformt und zuvor vorbereitet und ausgestopft wurde – ähnlich dem Vakuumverfahren bei industriellen Verpackungen, z.B. bei Pralinen.Seth Price nennt die so entstandenen Arbeiten „Vacuum“-Skulpturen.Vakuum, d.h. leer, da letztlich nur die Form, der Abguss bleibt, wie bei einer „Totenmaske“ (Achim Hochdörfer, Direktor des Museums Brandhorst). Leer also vielleicht auch, weil der Mensch, der Inhalt fehlt: Wo bleibt das Individuum hinter Kommerz und Mainstream-Mode?Und was bewirkt die goldene Farbe? Was assoziierst du mit Gold? Alle Bilder auf www.pixabay.com / unsplash.com Das Kunstwerk wirkt wie eine der Ikonen unserer modernen Welt: Produkte von Kommerz und Konsum, die alles dominieren – eine Kritik, die bereits in den 1980er Jahren zu hören war.Vielleicht lässt das Gold aber auch „[…] an den wahnsinnigen Kunstmarkt denken, der zu Beginn der 2000er Jahre gerade explodierte, was übrig blieb, war das begehrenswerte Konsumgut, der reine Warenfetisch“ (Achim Hochdörfer, Direktor des Museums Brandhorst).Aber wie wirkt es auf dich, schau dir den "Vintage Bomber" unbedingt unmittelbar im Museum Brandhorst an. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Klicke HIER oder nutze den QR-Code und gib deine Antworten ein. Lade anschließend die Website neu. Ausblick: Kann aus weniger mehr werden?Wünscht ihr euch, dass unsere „Hülle“ zukünftig vielleicht keine so große Rolle mehr spielt und wir uns mehr durch unser Handeln auszeichnen, mit diesem identifizieren und stärker hinter die „Hüllen“ blicken? Vielleicht bringen der Klimawandel und der daraus notwendig werdende Verzicht, auch auf Fast Fashion, uns hier ja ein Stück weiter – eben „Vintage“ in future. Deine Meinung? Teile sie gerne mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Alle Beiträge zu der Reihe PopPunkPolitik findet ihr HIER. Möchtest du weitere Informationen zu Pop.Punk.Politik und mitdiskutieren, dann gehe auf den gleichnamigen Blog der Münchner Stadtbibliothek oder #PopPunkPolitikUnd Lust auf ACTION?Kreative Anregungen zum zwei- und dreidimensionalen Gestalten oder zum Upcyceln findest du auf unseren ActioncARTs, eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst: Dress up – nur Kleidung oder mehr? (deutsch /englisch)Ein spannendes Gespräch zum Vintage Bomber zwischen Katja Eichinger und der ehemaligen leitenden Kuratorin des Museums Patrizia Dander findest du HIER. Passende MPZ-Führung„Food for the mind“ – sehen, denken, diskutieren (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8,BS)Kunst ist politisch (MS, RS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, BS)Kunst und Kommunikation (RS ab Jgst. 9, GYM ab Jgst. 9) Informationen zum MuseumDie Monacensia im Hildebrandhaus ist das literarische Gedächtnis der Stadt München. Neben dem Literaturarchiv der Stadt München ist hier eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und zum kulturellen Leben Münchens untergebracht. Im Museum Brandhorst, einem Museum für Gegenwartskunst im Kunstareal, kannst du viele weitere spannende Kunstwerke entdecken. Schau unbedingt vorbei! Abbildungsnachweis Titelbild: Plakatmotiv zu Pop Punk Politik – die 1980er Jahre in München (Ausschnitt). © Monacensia im Hildebrandhaus und Edel-Punks auf dem Münchner Marienplatz, 1984. © Volker Derlath

Machst du eine Reise in den Ferien? Wohin reist du? Mit welchem Verkehrsmittel kommst du zu deinem Ziel? Wo startest du? Finde das passende Wort im Koffer und ergänze die Sätze. Du planst mit einer Freundin oder einem Freund eine Reise in den nächsten Ferien. Ihr unterhaltet euch. Ziehe das passende Verb in die Lücke. Und hier die konjungierten Verben noch einmal zum Nachlesen: Reist, reisen, fährst, fahren, sitze, sitzt, gehe, Gehst, freue, Freust Nachhaltigkeit 17ziele.de Qualität in der Bildung (Ziel 4) ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Eine Sprache zu beherrschen, ermöglicht Teilhabe an Bildungsangeboten. Das MPZ bietet daher verschiedene Programme in Museen an, die das Erlernen der deutschen Sprache unterstützen, Gesprächsanlässe bieten und Wortschatz und Sprachgewandtheit fördern. Passende MPZ-FührungenUnterwegs in der Stadt (Deutschklasse GS, Deutschklasse MS Jgst. 5-6, Deutschklasse MS Jgst. 7-9, BIJ, BIK, BS, BVJ, DK BS) Informationen zu den MuseenWenn du mehr über die vielen Verkehrsmittel erfahren möchtest, dann besuche das Deutsche Museum. Das Deutsche Museum hat in München drei Standorte. Auf der Museumsinsel findest du Schiffe, im Verkehrszentrum Autos, Züge, Fahrräder, Kutschen und viel mehr. Flugzeuge kannst du in der Flugwerft in Unterschleißheim bewundern. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Reisen. © Grafik: Fabian Hofmann

Die Figur im Puzzle zeigt die Göttin des Friedens, Eirene. Sie trägt ein Baby auf dem Arm. Setze die Ausschnitte richtig zusammen. Findest du die richtigen Körperteile? Ordne sie zu! Und hier die Namen der Körperteile noch mal zum Nachlesen:der Kopf, der Ellbogen, der Fuß, der Rücken, der Bauch, das Knie, die Haare, die Brust, der Hals Das waren Körperteile. Jetzt schauen wir uns das Gesicht an. Schiebe die Begriffe an die richtigen Stellen. Und hier die Namen für die Teile des Gesichts noch mal zum Nachlesen: der Bart, die Haare, das Kinn, der Mund, das linke Auge, das rechte Auge, die Nase, das linke Ohr, das rechte Ohr, die Stirn O je, hier ist einiges durcheinander geraten. Du kannst die Köpfe so zusammensetzen wie auf den Bildern, aber auch eigene neue Köpfe gestalten. Passender Beitrag auf XponatStatue, Porträt, Ganzfiguriges Porträt, BüstePassende MPZ-FührungProgramm für Deutschklassen: Von Kopf bis Fuß (Deutschklasse MS Jgst. 5-6, Deutschklasse MS Jgst. 7-9, DK BS, Deutschklasse GS) Informationen zum MuseumAlle Figuren dieses Beitrags findest du in der Glyptothek am Königsplatz in München. Das Museum ist in der ganzen Welt berühmt. Warum? Dort siehst du ganz besondere antike Ausstellungsstücke aus Griechenland und Rom. Alle sind aus Marmor. Und: Es ist das älteste öffentliche Museum in München. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Körperteile. © Grafik: Fabian Hofmann