Jugendliche

Das prächtige Schiff wurde vor 400 Jahren in Augsburg hergestellt. Es besteht aus dünnen vergoldeten Silberplatten und diente ursprünglich als festliche Tischdekoration. Auftraggeber und Künstler haben weder an Kosten noch Kunstfertigkeit gespart. Viele winzige Details zeigen uns das Leben der Besatzung. Zudem wurden Schiffe wie dieses auch zum Trinken verwendet. Wenn du auf die Fragezeichen klickst, erfährst du so einiges mehr über dieses Prachtschiff. Abraham Winterstein, Schiffspokal, Augsburg zwischen 1626 und 1630, München Bayerisches Nationalmuseum, Leihgabe Dominik Biehler, © Alle Fotos: Bayerisches Nationalmuseum Passende MPZ-Führung Was Kunstwerke erzählen – Highlights im Bayerischen Nationalmuseum (BS, GYM, MS, RS)Ein Schatzhaus voller Geheimnisse – Entdeckungen im Bayerischen Nationalmuseum (GS Jgst. 1–2)Essen und Trinken – Tafelkultur früher und heute (BS, GS Jgst. 4, GYM, Horte, MS bis Jgst. 10, RS) Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Viele Redewendungen der Seeleute sind für Landratten oft nicht so einfach zu verstehen. Was könnten die Ausdrücke in Seemannssprache wohl bedeuten? Abraham Winterstein, Schiffsförmiger Tafelaufsatz, Augsburg um 1630, München, © Bayerisches Nationalmuseum Neben Redewendungen haben Seeleute auch eine eigene Fachsprache. Versuche folgendes Rätsel zu lösen! Am Ende entsteht ein Lösungswort! Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Schau dir mal die Bilder hier unten an - was für komische Gegenstände! Wofür haben sie wohl gedient? Ein kleiner Tipp, es hat etwas mit Gewürzen zu tun. Man verwendet diese Gegenstände auch heute noch in der Küche – nur sehen sie ein bisschen anders aus. Bestimmt hast du richtig getippt! Bei der Pfeffermühle links siehst du sogar das Mahlwerk und rechts daneben erkennst du eine schön verzierte Muskatreibe. Viele Gewürze die wir verwenden, kommen nicht in Europa vor, sondern wachsen in anderen Bereichen der Welt. Über Jahrhunderte waren Gewürze wichtige und wertvolle Handelsgüter, die über den Seeweg nach Europa kamen. Hierzu gehören z.B. der Pfeffer und die Muskatnuss. Die silberne Pfeffermühle und die Muskatreibe in Tierform zeigen die Wertschätzung, die man diesen einstmals kostbaren Gewürzen entgegenbrachte. Welche exotischen Gewürze kennst du noch? Denke zum Beispiel an die Weihnachtsbäckerei. Die alte Weltkarte zeigt dir, wo die Gewürze ursprünglich angebaut wurden. Auf der Weltkarte sind die ursprünglichen Herkunftsländer der Gewürze zu sehen. Heute werden sie zum Teil auch in anderen Ländern angebaut. Pfeffer z.B. kam ursprünglich aus Indien und Sri Lanka. Heute wird er auch in Vietnam, Brasilien, Indonesien und Malaysia angepflanzt. Passende MPZ-Führung Essen und Trinken – Tafelkultur früher und heute (BS, GS Jgst. 4, GYM, Horte, MS bis Jgst. 10, RS) Information zum MuseumIm Bayerischen Nationalmuseum kannst du dir prunkvolle Schätze im Original ansehen, außerdem Musikinstrumente, Bauernmöbel, gewaltige Wandteppiche und noch viel mehr! Eine Besonderheit: In diesem Haus passen die Räume hervorragend zu den Kunstwerken, die darin ausgestellt sind. So macht man eine Zeitreise, durchschreitet niedrige mittelalterliche Gewölbe, riesige Kirchensäle oder versteckte Wendeltreppen. Abbildungsnachweis Titelbild: Grafik: Stefanie Giesder, © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Abbildung Pfeffermühle, Süddeutschland, 1. Viertel 18. Jahrhundert, © München Bayerisches Nationalmuseum Abbildung Muskatreibe, Norddeutschland, 1. Hälfte 17. Jahrhundert, © München Bayerisches NationalmuseumWeltkarte, Varius geographers, CC0, via Wikimedia Commons

Inspirationsquelle: Cy Twombly im Museum Brandhorst Im Vordergrund: Cy Twombly, Thermopylae (Meudon), 1992. © Cy Twombly Foundation; Im Hintergrund: Cy Twombly, Lepanto, 2001. © Cy Twombly Foundation; Foto: Susanne Theil Wie wäre es mit einer nicht welkenden Blume zum Geburts-, Valentins- oder Muttertag? Inspiriert hat uns der US-amerikanische Künstler Cy Twombly (1928-2011), der es liebte, verschiedene Materialien, alltägliche Gegenstände oder Fundstücke zu einer weißen "Skulptur" zu verbinden. Vielleicht kennt ihr ihn von seinen riesigen Rosenbildern? Cy Twombly, Ohne Titel (Roses), 2008, Foto von Haydar Koyupinar. © Cy Twombly Foundation Gestalte eine nicht welkende Blume! Das brauchst du: Ast (ohne Blüten!) verschiedene Altpapiere Draht weiße Farbe Flasche, Vase o.ä. zum Trocknen Zeitung zum Unterlegen Und so geht's: Forme aus einem Papier oder mehreren eine Blüte. Befestige sie am Ast mit Draht. Tauche die Blume in weiße Farbe oder male sie an. Tipp: Gestalte mehrere Blumen und stelle sie in eine Vase! Übrigens, auch Großmütter freuen sich über Blumen! Papierblumen. © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Rosalie Werkmeister "Weiße Farbe ist mein Marmor." C. Twombly Alternativ Wenn du lieber malst, kannst du wie Cy Twombly einen Pinsel an den Ast binden und mit flüssigen Farben eine oder mehrere Riesenblüten auf einen Karton malen. Und wenn du gerne schreibst oder dichtest, setz´ deine Worte wie der Künstler einfach auf, in oder neben die Blüte(n). Pinsel an Stöcken befestigt, Blütenbild. © Museumspädagogisches Zentrum Viel Vergnügen beim Gestalten und Verschenken! Teile deine Blumen auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZupcycling. Wir sind gespannt auf eure Kreationen! Mehr aus unserer Reihe Upcycling! Mode – Kunst – Design – Musik Informationen zum MuseumIm Museum Brandhorst kannst du deiner Mutter diese Werke von Cy Twombly selbst zeigen und noch weitere gemeinsam mit ihr entdecken. Das Museum besitzt die weltweit größte Sammlung seiner Werke! Du kannst dir auf der Internetseite einmal anschauen, was es dort noch alles zu sehen gibt. Abbildungsnachweis Titelbild: Von links nach rechts: Im Vordergrund: (Ausschnitt) Cy Twombly, Thermopylae (Meudon), 1992. © Cy Twombly Foundation; Im Hintergrund: (Ausschnitt) Cy Twombly, Lepanto, 2001 © Cy Twombly Foundation; Foto: Susanne Theil und Papierblumen. © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Susanne Theil

Carl Spitzweg entwirft in seinem Bild "Kunst und Wissenschaft" ein Idealbild einer Kleinstadt im frühen 19. Jahrhundert. Für die "Kunst" steht der Fassadenmaler, für die "Wissenschaft" der Bücherwurm, der sich in ein Exemplar aus dem Bücherstand vertieft. Beim folgenden Spiel kannst du mit Motiven aus dem Bild deine eigene Variante gestalten. Ziehe die Motive vom Rand in das Bildfeld. Für jedes Motiv steht eine gewisse Ablagezone zur Verfügung, es rastet nicht an einer bestimmten Stelle ein. Die Motive können sich auch überlappen. Dabei ist dasjenige, dass als letztes ins Bildfeld gezogen wurde, immer das vorderste. Da es kein Richtig oder Falsch gibt, dient das Feld "Überprüfen / Wiederholen" nur dazu, alle Motive wieder an den Rand zu versetzen. Wenn du HIER klickst, kannst du sehen, wie Spitzwegs Gemälde aussieht. Passende MPZ-FührungFernweh und Fantasie. Mit dem Bleistift unterwegs (MS/RS/GYM ab Jgst. 9, BS) Abbildungsnachweis Titelbild: Carl Spitzweg, Kunst und Wissenschaft, um 1880 (Ausschnitt). © Bayerische Staatsgemäldesammlungen, CC BY-SA 4.0

Was hat Kunst mit Natur zu tun? In unserer Osterferien-Aktion erfährst du digital allerhand über Blüten, Blättern und Ranken in den Münchner Museen. Wir stellen euch Schätze aus vier Museen vor, schauen uns Pflanzen ganz genau an, enträtseln Gemaltes und kunstvoll Gestaltetes. Es gibt Anregungen zum Beobachten, Zeichnen, Entwerfen, Malen, Kleben etc. Und so entstehen auch gleich neue Seiten für dein ganz persönliches MPZ-Album. Folgt uns auf Facebook oder Instagram! Dort werden wir auch alle neuen Aktionen verlinken. Wenn ihr uns eure Kunstwerke zeigen wollt, verwendet den Hashtag #MPZblätter. VON TULPEN, LILIEN UND GRASHÜPFERN OBSTBLÜTEN IM MUSEUM FRÜHLING IM BOTANISCHEN GARTEN TAPETE VERSCHLISSEN - ANSTRICH ERWÜNSCHT? Abbildungsnachweis von links nach rechts: 1) Peter Paul Rubens mit Jan Brueghel d. Ä., Madonna im Blumenkranz, um 1616/1618, Eichenholz, 185 x 209,8 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; 2) Tischlampe „Apple Blossom“, Ausführung: Tiffany Studios New York, um 1902-1906. © Bayerisches Nationalmuseum München, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum; 3)Blütenfelder. © Botanischer Garten München-Nymphenburg; 4) Residenz München, Salon der Königin Therese. © Bayerische Schlösserverwaltung Abbildungsnachweis Titelbild: siehe Bildnachweis Beitrag. © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

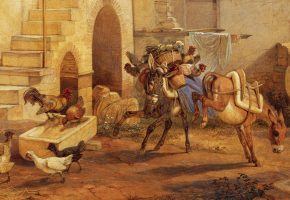

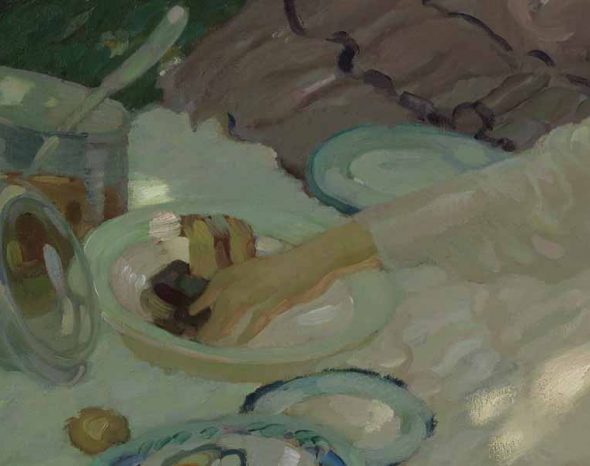

Museen sammeln. Das ist zumindest eine der Aufgaben, die Museen haben. Dabei sind Museen oft spezialisiert – beispielsweise auf Gemälde oder Skulpturen, Gefäße der Antike oder archäologische Fundstücke, Maschinen, Spielzeug oder Fingerhüte, Fotografien, Tierknochen oder Steine und vieles andere mehr. Allein in Bayern gibt es über 1300 Museen! Und trotz der Verschiedenartigkeit der Kostbarkeiten, die in den einzelnen Museen gesammelt werden, finden sich manche Motive und Themen immer wieder. Und zwar in ganz unterschiedlichen Museen. Hühner gesucht! Sabine hat eine besondere Leidenschaft für Hühner – lebende Hühner. Immerhin zählen Hühner zu den häufigsten Haustieren! Deshalb haben wir uns in einigen Museen und deren Online-Sammlungen auf die Suche gemacht, ob auch dort wohl Sabines Lieblingstiere zu finden sind. Und wir haben jede Menge entdeckt! Hennen, Hähne, Küken …So finden sich Hühner auf zahllosen Gemälden, in ihren typischen Bewegungen und mit wunderbar schillerndem Gefieder gemalt. In manch einem Bild spielen sie die Hauptrolle, sie dienen zur Belebung einer ländlichen Szene oder tummeln sich an den Nebenschauplätzen in weihnachtlichen Krippen. Manchmal sind sie auch Teil eines Stilllebens, liegen hier – oft bereits gerupft – fertig zur Zubereitung in der Küche auf dem Tisch. Und schon fällt uns die Hühnerbraterei auf dem Oktoberfest ein. – Ein Foto davon aus dem Jahr 1921 gibt es im Münchner Stadtmuseum. Wenn du auf die Bilder klickst, vergrößern sie sich. In einer Ölskizze festgehalten Genial beobachtet und meisterhaft realistisch gemalt, lange bevor Fotos eine Hilfe hätten sein können Eine sogenannte „Kraienköppe“ – das ist eine besondere Hühnerrasse – ist auch dabei … mehr zu diesem Gemälde. Lebloses zum Stillleben angeordnet Unterm Tisch und auf dem Spieß … Zur Duftwolke des Münchner Oktoberfestes gehören Brathendl einfach dazu von links nach rechts: Hubert von Heyden, Henne mit zwei Küken (Studie), um 1897, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Melchior d' Hondecoeter, Hühnerhof, Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Alte Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Jacob Jordaens, Der Satyr beim Bauern, um 1620/21, Leinwand auf Eichenholz aufgezogen, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; Carl Schuch, Stillleben mit gerupftem Huhn, um 1885, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Neue Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Rundkrippe mit Verkündigung an die Hirten, Anbetung und volkstümlichen Szenen (Ausschnitt), Neapel 2. Hälfte 18. Jahrhundert © Bayerisches Nationalmuseum München; Philipp Kester, Münchner Oktoberfest – Hühnerbraterei, 1921, Fotografie, Gelatineentwicklungspapier, Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Kester (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0 Ein gebratenes Hendl gibt es aber auch in dem Gemälde „Schlaraffenland“ aus dem 16. Jahrhundert von Pieter Bruegel d. Ä. zu sehen. Es hat die gleichnamige Geschichte von Hans Sachs zum Thema. Im Schlaraffenland, so heißt es hier, flögen gebratene Hühner herum und den Faulen sogar direkt in den Mund. – Bei Bruegel liegt allerdings das gebratene Huhn nur auf dem Tisch. Pieter Bruegel d. Ä., Das Schlaraffenland, 1567, Eichenholz, 51,5 x 78,3 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Krähen, picken, gackern ... Die alten Griechen waren vom Kampfverhalten der Hähne fasziniert, die ihre Rivalen aus dem Revier vertreiben. Deshalb sind Hahnenkämpfe sogar auf Vasen der Antike abgebildet. von links nach rechts: Vase mit Hahnenkampfszene, Bandschale des Tleson-Malers, Ton, 550-530 v. Chr., aus Athen, gefunden in Tarent. Staatliche Antikensammlungen, München Foto: © Renate Kühling, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek; Ernst Andreas Rauch, Goldener Hahn (7), 1958, München, Borstei, Foto: © Museumspädagogisches Zentrum; Hühner im Freilichtmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee © Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee; Hubert van Heyden, Geflügelhof, um 1900, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt) CC BY-SA 4.0 Dass aber Hähne nicht nur kampflustig sind, sondern auch Frieden stiften können, zeigt sich in der Münchner Borstei: Dort steht auf einem Sockel ein goldener Hahn, der an Alexander Puschkins „Märchen vom goldenen Hahn“ erinnern könnte. Es handelt davon, dass Hühner vor nahenden Feinden warnen. Denn sie können über ihre Füße Schwingungen im Boden spüren. Richtig Leben bringen Hühner in manch ein Freilichtmuseum. Dort kannst du sie beobachten beim Gackern, Picken und Sandbaden. Aufgeregte Hühner © Museumspädagogisches Zentrum Denn seit den alten Römern gehörten Hühner über Jahrhunderte zu einem Garten dazu und trugen so zur Ernährung der Bevölkerung direkt vor Ort bei. Ei, Ei ... Zugegeben: Auf unserer Suche haben wir auch manchmal um die Ecke gedacht. Denn welche Rolle spielen denn Hühnereier für uns? Wir essen Eier hart- oder weichgekocht – im Schlaraffenland würden wir sie direkt aus der laufenden Schale löffeln –, wir braten Spiegeleier, backen mit Eiern Kuchen oder stellen damit Nudeln her. Durchschnittlich isst jede(r) Deutsche pro Jahr etwa 230 Eier! – Grund genug, einmal darauf zu achten, wo die Eier herkommen, wie die Hennen leben und wo sie für uns die Eier legen!Doch aus Ei lässt sich noch viel mehr herstellen. Farbe zum Beispiel. Wird Farbpigment mit Ei angerührt, erhält man sogenannte Tempera. Wie wunderbar diese zarten Farben auch noch nach fast 600 Jahren strahlen, kannst du in der Alten Pinakothek bewundern: Fra Filippo Lippi, Verkündigung Mariae, um 1443/45, Tempera auf Pappelholz, 205,8 x 187,9 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Aber auch in der Impfstoffherstellung spielt Hühnereiweiß eine wichtige Rolle. Wir sind sicher: Auch hierzu gibt es in einem Museum, das sich mit Medizingeschichte auseinandersetzt, ein passendes Exponat. Hühnergötter, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Foto: © Jan-Peter Reichert, Deutsches Meeresmuseum Und übrigens: Damit die Hühner im Stall gut geschützt sind und gut legen, wurden mancherorts „Hühnergötter“ aufgehängt. So werden Feuersteine genannt, bei denen im Meer Kalkeinschlüsse ausgewaschen wurden, so dass ein Loch entstand. Solche Steine findest du an Nord- und Ostsee oder zum Beispiel auch im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Entwirf deine Hühner-Ausstellung im Modell! Stell dir vor, du planst – als Ausstellungs-Kurator*in – eine Sonderausstellung zum Thema Hühner. Überlege dir, welche Objekte aus welchen Museen du gerne ausstellen würdest. Welche Themen möchtest du in deiner Ausstellung behandeln, was den Besuchern mitteilen?Stöbere in Ausstellungskatalogen oder Online-Sammlungen verschiedener Museen, schau dich bei Museumsbesuchen, im Stadtraum oder in der Wohnung um. Was könnte zum Thema Hühner passen?Du brauchst:• Papier• Karton• Knetmasse oder Schokoeiereinwickelmetallfolie• Stifte, Schere, Klebeband• Schuhkarton(s), dein Puppenhaus, falls du dieses hierfür verwenden darfst, oder Ähnliches So geht’s:• Dein Puppenhaus oder der Schuhkarton dienen dir als Ausstellungsräume im Miniformat. Überlege, wie groß deine Exponate im Modell werden dürfen, damit sie in diese „Räume“ passen.• Fertige entsprechend kleine Zeichnungen von den Exponaten an, male Rahmen darum und schneide sie aus.• Forme dreidimensionale Exponate – Skulpturen zum Beispiel – als kleine Figuren aus Knetmasse. Bau einen kleinen Sockel aus Karton dazu.• Sortiere deine „Exponate“ nach Themen.• Nutze dein Puppenhaus oder einen Schuhkarton, um deine Ausstellung aufzubauen.• Probiere aus, ob an mancher Wand ein Hintergrund aus farbigem Papier gut wäre.• Jetzt brauchst du nur noch Publikum. Lade dazu Spielfiguren in deine Ausstellung ein! Ausstellungsaufbau im Schuhkarton. Mit Skizzen nach Pablo Picasso, Jacobus (Jacomo) Victors, Philipp Kester, Pieter Bruegel d. Ä. und Mario Sala, Bozetto nach Ernst Andreas Rauch © Museumspädagogisches Zentrum Noch mehr entdeckt? Noch viel mehr Exponate rund um das Thema Hühner sind in den verschiedensten Museen zu finden! In Kunstmuseen, Medizinhistorischen Sammlungen und, und, und … Teile deine Entdeckungen auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZtierisch. Aber Vorsicht! Nicht alle Objekte in Museen dürfen einfach fotografiert werden! Mach also auch mal eine Skizze oder sende eine Textnachricht. TIPP: Genug über Hühner erfahren? Dann mach dich bei deinem nächsten Museumsbesuch mal auf die Suche nach deinem persönlichen Lieblingstier und lass dich anregen, so jede Menge Neues über dieses Tier herauszufinden! MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Vom Haustier bis zum Fabelwesen – Tierdarstellungen in der Kunst (GYM bis Jgst. 11, MS, RS) Passende MPZ-FührungGeflügelte Drachen, zahme Löwen oder die Kuh im "Wohnzimmer". Tiere auf Bildern in der Alten Pinakothek (Horte, MS bis Jgst. 6, RS bis Jgst. 6, GYM bis Jgst. 6, FöS, GS)Welche Krippe ist die schönste? – Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums (Horte, GS) Informationen zum MuseumDie hier vorgestellten Hühner stammen aus diesen Museen: Alte Pinakothek, Bayerisches Nationalmuseum, Deutsches Meeresmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee, Münchner Stadtmuseum, Staatliche Antikensammlungen, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Mit dem Museumsportal findest du Museen in deiner Nähe. Abbildungsnachweis Titelbild: Carl Wilhelm Freiherr von Heideck, Haus in Athen (Ausschnitt), 1838, Leinwand, 69 x 47 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), URL: https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/detail/haus-in-athen-30016533, CC BY-SA 4.0

Inspirationsquelle: Madame de Pompadour aus der Alten Pinakothek "Alte Meister" nennt man die Künstler, die die Gemälde aus Mittelalter, Renaissance oder Barock geschaffen haben. Ihre Werke sind hunderte von Jahren alt und faszinieren uns doch bis heute! Ein solches Gemälde kannst du hier sehen. Gestatten, Madame de Pompadour (1721 – 1764)! Sie war eine der Modeikonen des Spätbarock, lebte am französischen Hof und war dort die einflussreichste Frau unter König Ludwig XV. François Boucher (1703 – 1770) hat sie sogar mehrmals gemalt. Eines dieser Porträts hängt in der Alten Pinakothek – an sehr prominenter Stelle, direkt in der Flucht des großen Mittelgangs. Boucher hat in diesem Bild jede Menge Dinge versteckt, die dir etwas über die Porträtierte verraten: Sie war gebildet, konnte lesen und schreiben, zeichnen, singen und vieles mehr. Und sie interessierte sich sehr für Mode. Hier trägt sie ein üppig geschmücktes Kleid aus feinster Seide. François Boucher, Madame de Pompadour, 1756, Leinwand, 205 x 161 cm, Bayerisches Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Sieh dir einmal diese COLLAGE aus bunt glitzernden Metallfolienstücken von Alexander Sacharoff (1886 – 1963) aus dem Depot des Lenbachhauses an! Er gilt als einer der bedeutendsten Tänzer und war mit den Künstlern rund um den Blauen Reiter befreundet. Auch er nutzte alte Gemälde, um daraus Ideen für seinen Tanz zu entwickeln. Alexander Sacharoff, Pavane Fantastique, um 1916/17, Collage, 55 cm x 44 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. © Deutsches Tanzarchiv Köln Entwirf ein Kleid, das Madame de Pompadour gefallen hätte! Du kannst Madame de Pompadour und Sacharoffs Collage als Inspiration für deine eigene Modekreation nutzen! So könnte das aussehen: Collage. © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Rosalie Werkmeister Nutze dazu glitzernde Folien, in denen Schokoosterhasen, Nikoläuse oder Bonbons eingepackt waren, gebrauchtes Geschenkpapier, Taschentuchverpackungen, schimmernde Stoffreste oder was dir sonst so glänzendes unterkommt.Zeichne erst einen Umriss des Kleides oder verwende die Skizze HIER, die du zweimal ausschneidest. Eine verwendest du als Untergrund zum Bekleben. Die zweite, um die Größe der Folienstücke abzumessen.Schneide kleine Folienteile aus, die du zu einem Kleid im Stil des Spätbarock zusammenklebst. So entsteht der Eindruck von Stoffmassen, Rüschen und Schleifen. Ein Tipp zum Kleben der kleinen Folienteile: Drücke etwas Flüssigkleber auf ein Papier und ziehe vorsichtig am besten mit einer Pinzette die kleinen Folienteile darüber.Deinen Entwurf kannst du rahmen oder in deinem MPZ-Album auf eine farblich passende Seite kleben. Teile deine Collage auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZupcycling. Mehr aus unserer Reihe "Upcycling! Mode – Kunst – Design – Musik" Informationen zu den MuseenAuf der Internetseite des Museums Alte Pinakothek kannst du dir einmal anschauen, was es dort alles zu sehen gibt: In der Online-Sammlung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist Bouchers Gemälde noch genauer zu sehen. Über Google Arts & Culture siehst du die Madame de Pompadour an ihrem angestammten Platz im Museum und kannst dich weiter im Haus umschauen.Tipp: Wenn du im Suchfeld der Onlinesammlung des Lenbachhauses Sacharoff eingibst, findest du auch noch drei seiner ähnlich collagierten Bühnenentwürfe. Abbildungsnachweis Titelbild: Von links nach rechts François Boucher, Madame de Pompadour (Ausschnitt), 1756, Leinwand, 205 x 161 cm, Bayerisches Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 und Collage. © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Rosalie Werkmeister

Heute ist es ganz selbstverständlich: Frauen haben das gleiche Recht auf Bildung wie Männer! Dafür mussten Frauen aber lange kämpfen. Noch im 19. Jahrhundert galten Mädchen und Frauen als unbegabt für Mathematik oder Naturwissenschaften. Doch einige mutige Frauen arbeiteten damals schon als Forscherinnen und lieferten den Beweis, dass das nicht stimmt. Im 20. Jahrhundert – in Bayern 1903 – wurden Frauen dann gegen den Widerstand vieler Männer endlich zum Universitätsstudium zugelassen und eroberten die Hörsäle.Wer waren solche „starke“ Frauen? Namen wie Marie Curie und Lise Meitner sind halbwegs bekannt, aber wer hat schon von Caroline Herschel und Cecilia Payne gehört? – All diese Frauen waren hervorragende Wissenschaftlerinnen und haben bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Wir möchten euch jetzt einige von ihnen vorstellen, die es nicht, wie viele ihrer männlichen Kollegen, zu einem Denkmal in einer Ruhmeshalle gebracht haben. Caroline Herschel (1750 - 1848) Ölgemälde: Melchior Gommar Tieleman; Foto des gemeinfreien Gemäldes: unbekannt, 1829 Melchior Gommar Tieleman, Ölgemälde Caroline Herschel Hannover (Ausschnitt), als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Lange bevor Frauen an die Universitäten durften, glänzte Caroline Herschel als erste weibliche Astronomin. Sie hatte das Glück, als Mädchen rechnen und schreiben lernen zu dürfen. Ihr Vater war ein großer Bewunderer der Astronomie und gab diese Begeisterung an seine Kinder weiter. Mit 22 Jahren folgte Caroline ihrem älteren Bruder Friedrich Wilhelm Herschel nach England. Dort arbeitete sie als Haushälterin für ihren Bruder, unterstützte ihn aber gleichzeitig auch bei der Himmelsforschung und beim Bau seiner Teleskope. Unbekannter Autor, Herschel 40 foot, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Nachdem ihr Bruder Wilhelm durch die Entdeckung des Planeten Uranus im Jahr 1781 berühmt wurde, konnte sie ihm als wissenschaftliche Assistentin an den englischen Hof folgen. In den Nächten war sie mit ihrem Bruder auf Beobachtungsposten und notierte die Sternenorte, die er ihr vom oberen Ende seines riesigen Fernrohrs aus zurief. Caroline Herschel führte auch eigene astronomische Berechnungen durch. Nachdem sie 1786 einen Kometen entdeckt hatte, bekam sie am königlichen Hof eine Anstellung mit einem Gehalt von 50 Pfund im Jahr. Damit war sie die erste Frau, die als Wissenschaftlerin bezahlt wurde. Später entdeckte sie noch viele weitere Kometen sowie einige Doppelsterne und erstellte Kataloge für Sternenhaufen und Nebelflecken. Caroline Herschel wurde von den Gelehrten ihrer Zeit sehr geschätzt. Sogar ein Mondkrater und ein Kleinplanet wurden nach ihr benannt. Lise Meitner (1878 – 1968) Weiße Marmorbüste von Chrysille Schmitthenner, Lise Meitner, Atomphysikerin(1914-2000), im Ehrensaal des Deutschen Museums, 1991. © Deutsches Museum, Foto: BN47629 (Ausschnitt) Auch Lise Meitner gehörte noch zu den Frauen, die nicht das Gymnasium besuchen durften. Sie musste sich privat auf das Abitur vorbereiten. Nach ihrem Mathematik- und Physikstudium in Wien war sie 1906 die zweite Frau, die dort in Physik promovierte.Sie arbeitete in Berlin mit Max Plank und Otto Hahn auf dem Gebiet der Kernphysik und Radioaktivität zusammen. 1926 erhielt sie eine Anstellung als Professorin, musste aber als Jüdin 1938 vor den Nationalsozialisten nach Schweden fliehen. Per Post hielt sie den Kontakt zu Otto Hahn und leistete so einen wesentlichen Beitrag zur Entdeckung der Kernspaltung von Atomen. Sie war die Erste, die verstand, was auf dem Kernspaltungstisch passierte. Kernspaltungstisch Original, Inventar Nummer CD 83498. © Deutsches Museum München Den Nobelpreis für ihre gemeinsame Forschungsleistung erhielt 1944 allerdings der Chemiker Otto Hahn allein.Auf dem folgenden Bild siehst du den Versuchsaufbau, mit dem die Wissenschaftler Otto Hahn (1879-1968), Lise Meitner (1878-1968) und Fritz Straßmann (1902-1980) 1938 die Kernspaltung entdeckten. HIER findest du spannende Hintergrundinfos vom Deutschen Museum in München zu dem bedeutenden Versuch der drei Wissenschaftler*innen. Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979) Cecilia Helena Payne Gaposchkin (1900-1979), Foto: Smithsonian Institution aus den USA, © Flickr Commons (Ausschnitt), über Wikimedia Commons Cecilia Payne gilt heute als eine der hervorragendsten Astronom*innen des vergangenen Jahrhunderts. Sie entdeckte, dass die Sterne zum größten Teil aus Wasserstoff bestehen. Aber auch ihr Weg als weibliche Wissenschaftlerin war äußerst steinig. Sie wurde von der Schule verwiesen, weil sie statt der Bibel ein Buch über Platon las. Auf Umwegen durfte sie dann doch noch ihren Studienabschluss in Botanik an einem Frauen-College in Cambridge machen. Mehrere Vorträge begeisterten sie für die Astronomie und ein Stipendium ermöglichte ihr den Wechsel nach Amerika, an die berühmte Harvard Sternwarte. Dort untersuchte die junge Frau für ihre Doktorarbeit Sternenspektren, wie sie Josef von Fraunhofer 1814 bereits von der Sonne gezeichnet hatte. Sonnenspektrum mit Fraunhoferschen Linien, Inventar Nummer BN43952 b. © Deutsches Museum München Cecilia Payne verstand als Erste, dass die Sterne vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen. - Eine bedeutende Entdeckung, die jedoch bei ihren männlichen Kollegen anfangs auf Widerstand stieß. Es herrschte damals die Überzeugung, dass Sterne aus den gleichen Materialien bestehen wie die Erde. Aber Cecilias Erkenntnis setzte sich durch.Wie viele andere Frauen auch, behauptete sich Cecilia Payne gegenüber all den Widerständen, die ihr im Laufe ihres Frauenlebens begegnet sind. Wenn du noch mehr solche starken Frauen kennenlernen möchtest, dann spiele unser Wissenschaftlerinnen-Memo. Memospiel "Starke Frauen" Klicke dich durch unser Memospiel mit einer kleinen Auswahl berühmter Wissenschaftlerinnen, die nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs darstellen. Unzählige weitere berühmte Wissenschaftlerinnen haben einen großen Einfluss auf die moderne naturwissenschaftliche Forschung ausgeübt und wären es wert, dass man über sie schreibt. Nachhaltigkeitsaspekte Inzwischen sind bei uns ungefähr 50 % aller Studierenden Frauen. Trotzdem ist immer noch nur ein Drittel aller in Deutschland arbeitenden Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen weiblich. Vor allem im Globalen Süden müssen Mädchen und Frauen auch heute noch um ihre Schulbildung kämpfen. Die SDGs der Vereinten Nationen fordern den Abbau dieser Ungleichheiten. Alle Menschen sollen die gleichen Bildungschancen haben - das ist eine zentrale Forderung des SDG 4. SDG 5 verlangt, Frauen die gleichen Chancen und Möglichkeiten auf Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben zu geben. In SDG 8 ist der Anspruch auf gleiche Bezahlung von Frauen und Männern festgehalten. Informationen zum Museum Das Deutsche Museum in München zeigt noch viele weitere Meisterwerke aus Natur und Technik. Abbildungsnachweis Titelbild: Ruhmeshalle München mit Büsten berühmter Männer. © Bayerische Schlösserverwaltung, Maria Scherf, München. Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Gerade aufgestanden, öffnet eine junge Frau das Fenster und lässt Luft und Licht des neuen Tages in ihr Schlafzimmer. In seinem Gemälde „Morgenstunde“ versteht es der Maler Moritz von Schwind, eine alltägliche Szene durch das weiche Morgenlicht zu verzaubern. Doch welche Stimmungen entstehen, wenn das Licht schwächer wird und die Farben sich verändern? Das kannst du in der Animation sehen, wenn du den Regler unter dem Bild langsam von links nach rechts schiebst: Mehr über den Maler Moritz von Schwind (1804–1871) erfährst du in der Online-Sammlung der Pinakotheken. Passender Beitrag auf XponatLichtstimmungen Passende MPZ-FührungProgramm für Deutschklassen: Im Laufe des Tages … (Deutschklassen, GS, MS, BS, FöS) Informationen zum MuseumWenn du die originale Stimmung der „Morgenstunde“ von Moritz von Schwind hautnah erfahren willst, besuche doch das Original in der Sammlung Schack in München. Abbildungsnachweis Titelbild: © Museumspädagogisches Zentrum, Modell: Dr. Alfred Czech

Valentinstag – Tag der Romantik, roten Rosen und glücklichen Pärchen? Auch in den Museen sind allerhand (ungleiche) Paare zu entdecken. Partner*in verloren? Finde die zusammengehörigen Paare im Memo-Spiel und erfahre mehr über die abgebildeten „Pärchen“. Bei unserer Bilderstrecke zeigen wir eine Reihe (ungleicher) Paare aus den Museen. Einige sind ziemlich schräg, andere sehr galaktisch oder eher standesgemäß. Informationen zu den MuseenNoch mehr zu den einzelnen Werken erfährst du in den jeweiligen Museen: Deutsches Theatermuseum, Neue Sammlung - The Designmuseum, Deutsches Museum, Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlung, Antikensammlung und Glyptothek, Sammlung Schack, Städtische Galerie im Lenbachhaus sowie Bayerische Schlösserverwaltung. Abbildungsnachweis Titelbild: Ruth Geiersberger und Alfred Mehnert anlässlich einer Dadaperformance 1990 im Münchner Lustspielhaus in der Occamstraße. © Volker Derlath

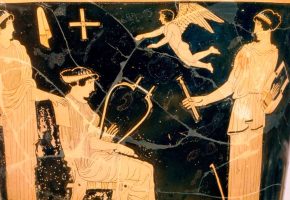

Das antike Mahl Als Highlight des Tages empfanden die Menschen im antiken Griechenland das Abendessen – und alles, was danach kam. Bemalte Trinkgefäße aus dieser Zeit verraten uns heute viel darüber, wie es damals bei Tisch zuging. Sitten mit allen Sinnen Ein Mahl bestand für die Menschen im alten Griechenland nicht nur aus Essen und Trinken. Vor allem am Abend ging es hoch her: Nach dem eigentlichen Abendessen folgte ein locker-fröhliches Trinkgelage, das sogenannte Symposion, bei dem recht viel Wein getrunken wurde. Dazu erklang Musik, die Menschen sangen gemeinsam oder beschäftigten sich mit Denksportaufgaben. Nicht selten kamen hier auch politische Diskussionen in Gang. Besonders beliebt waren Geschicklichkeitsspiele. Beim Kattabos-Spiel zum Beispiel mussten die letzten Tropfen Wein aus einer Schale auf ein kleines Metallplättchen geschleudert werden. Hier seht ihr eine bemalte antike Trinkschale, eine sogenannte Kylix. Sie zeigt Menschen beim Symposion. Schau dir das Bild genau an und schreibe auf, was dir besonders auffällt: Wer nimmt am Trinkgelage teil? Was verrät dir die Darstellung der antiken Tisch- und Trinksitten? © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Tausche dich auch mit anderen über deine Beobachtungen und über unsere heutigen Tischsitten aus. Da beim Symposion nur die Männer feierten und tranken, zeigt das Bild hier auch nur männliche Personen. Beim Abendessen dagegen waren auch Frauen zugelassen. Man lag auf dem linken Ellenbogen, zum Tisch gedreht, auf Holzsofas, die meist mit Kissen gepolstert waren. Ein bis drei Personen passten auf ein Sofa. Sowohl vor dem Essen als auch zwischen Essen und Symposion musste man sich Hände und Füße waschen, denn Schuhe waren bei Tisch nicht gestattet. Außerdem salbte man seinen Körper vorher mit Öl. Wer das nicht tat, galt als unrein. Was vom Essen übrig blieb, bekamen die Sklaven. Abfälle, die auf den Boden gefallen waren, durften die Hunde fressen. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass die Männer auf dem Bild nicht aus Bechern, sondern aus großen Schalen trinken, die sie unten, am Fuß, anfassen. Durch ihre Größe und Form waren die Trinkschalen schwierig zu halten und zu balancieren. Trinken war in der Antike also keine leichte Sache – und so fiel es auch schwer, sich richtig zu betrinken – ein sehr positiver und durchaus beabsichtigter Nebeneffekt! Von Schalen und Bechern Nicht alle Trinkgefäße hatten die oben gezeigte Form. Es gab auch Schalen, die keinen Fuß zum Hinstellen hatten und daher immerzu gehalten werden mussten. Auch die Schalen für religiöse Trankopfer, die zu jedem Essen dazugehörten, sahen anders aus als die gewöhnlichen Trinkbecher. Gelagert wurden Getränke und flüssige Lebensmittel meist in Kannen, die auch Amphoren genannt werden. Das Geschirr der Antike umfasste insgesamt viele verschiedene Gefäße und auch Teller. Besteck gab es zu dieser Zeit noch nicht, da das Essen bereits kleingeschnitten auf den Tisch kam. - Es wurde dann ganz einfach mit den Händen gegessen. Heute trinken wir nicht mehr aus Schalen. Dass Becher standfester und besser in der Hand zu halten sind, haben auch schon die Menschen in der Antike festgestellt. Außerdem kamen damals allmählich andere Sitten auf. Die Menschen tranken nicht mehr gemeinschaftlich aus Schalen, sondern jeder legte Wert auf ein eigenes Trinkgefäß. So wurden die flachen Schalen schrittweise von schmaleren und standfesteren Bechern abgelöst. Allerdings ist der Unterschied zwischen Schale und Becher für uns heute nicht immer eindeutig zu erkennen. Handelt es sich bei den folgenden Gefäßen um Becher oder Schalen? Ordne zu. Vom Gemeinschaftserlebnis zum „Tafelluxus“ Aus einer Schale zu trinken, war nicht besonders praktisch. Aber es förderte das Gemeinschaftsgefühl, da mehrere Menschen aus der gleichen Schale tranken. Ihre korrekte Verwendung wurde als Kulturgut von Generation zu Generation weitergegeben und drückte die soziale Zugehörigkeit aus. Wie auch der Krater, das Mischgefäß für den Wein, wurden die Schalen mit detaillierten Bemalungen dekoriert, um möglichst alle, die daraus tranken, zu unterhalten. Dieser gemeinschaftliche Sinn des Essens und Trinkens ging aber ab dem späten 4. Jahrhundert. v. Chr. im Zuge vieler kultureller Veränderungen verloren. Durch die Feldzüge Alexanders des Großen kamen Luxusgüter aus Metall, sogar aus Gold und Silber, in Umlauf. Mittelständische Bürger versuchten, den reichen Adel nachzuahmen. Die Kylix wurde vom teureren Skyphos (Trinkbecher) abgelöst und Kratere wurden immer kleiner, damit jede Person ihr eigenes Trinkgefäß hatte. Das luxuriöse Glas faszinierte durch seine Transparenz und durch reiche Farben, Bemalungen mit Figuren kamen ganz aus der Mode. Statt der gemeinschaftlichen Trink-Zeremonie rückte nun der Tafelluxus in den Vordergrund. Das Trinkgefäß wurde zum Statussymbol. Hier siehst du ein antikes Glasgefäß. Vergleiche es mit heutigen Glasgefäßen. Onichoe © M192, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer Informationen zum MuseumWillst du noch mehr darüber wissen, wie die Menschen in der Antike gelebt haben? Dann besuch doch mal das Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Abbildungsnachweis Titelbild: L886, © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer

Tut euch zu zweit, besser zu dritt oder zu viert zusammen, dann macht das Gestalten von Geschenkpapieren besonders viel Spaß! Wie immer inspiriert uns ein Objekt aus einem Museum, diesmal ein Gemälde von Wassily Kandinsky aus der Pinakothek der Moderne. Inspiration Kunst Wassily Kandinsky, Träumerische Improvisation, 1913, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Pinakothek der Moderne München (Zuletzt aktualisiert am 15.09.2020) Schaut euch dieses Bild einmal genau an. Welcher Name oder Titel würde euch dazu einfallen? Schreibt gerne eure Ideen in unsere Wortwolke, so sehen wir, wie viele unterschiedliche Ideen es gibt! Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Wahrscheinlich kommt ihr auf viele Ideen, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen! Kein Wunder! – Denn die vielen bunten Farben, unterschiedlichen Formen, Striche, Punkte und ihre Verteilung im Bild regen die Fantasie sehr stark an. Es ist ein abstraktes Bild, das nichts aus der realen Welt abbildet. Die Farben und Formen und ihre Zusammenstellung lösen aber Bilder oder Assoziationen in uns aus, die ganz unterschiedlich sein können. Wassily Kandinsky nennt dieses Gemälde „Träumerische Improvisation“. Improvisation, improvisieren – das bedeutet, etwas spontan und kreativ zu tun. Nicht geplant, sondern eher spielerisch. Das Adjektiv „träumerisch“ verstärkt diese Absicht noch. Wassily Kandinsky hat mit dieser Art der Malerei vor über 100 Jahren eine ganz neue Kunst geschaffen. Mit der Technik des Improvisierens gestaltet ihr jetzt gemeinsam außergewöhnliche Geschenkpapier-Bilder! Nützlich wäre dafür ein größerer Tisch, den ihr am besten mit Zeitungspapier abdeckt. Tragt die hier abgebildeten Materialien zusammen. Vielleicht möchte sich auch jemand um eine passende Musik kümmern? © Museumspädagogisches Zentrum Große Papiere, Packpapier oder aufgeschnittene Papiertüten legt ihr so auf den Tisch, dass ihr gleichzeitig von verschiedenen Seiten daran arbeiten könnt. Kleinere Papiere lasst ihr zur Weitergestaltung von einem Platz zum nächsten wandern, so dass immer Gemeinschaftspapiere entstehen.Tipp: Zu starke Knicke bei aufgeschnittenen Papiertüten lassen sich gut glatt bügeln. Als erstes Frottage! Das braucht ihr: Packpapier, Einwickelpapiere, aufgeschnittene Papiertüten, Din A4 Papier und Frottage-Materialien wie Küchenreiben, Siebe, Gemüsenetze, raues Holz u.a. Legt alle Frottage-Materialien unter die Papiere. Mit flach geführten Wachsmalkreiden übertragt ihr die unterschiedlichen Strukturen auf eure Papiere. Jetzt zeigen die Papiere eine farbige Grundmusterung, die sich prima weitergestalten lässt! © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Andrea Feuchtmayr Geschenkpapiermotive dazu! Für wen und für welchen Anlass macht ihr denn euer Geschenkpapier? Ist es ein Geburtstag? Eine Hochzeit? Ein religiöses Fest? Oder einfach ein Zwischendurch-Geschenk, mit dem ihr jemandem eine Freude machen wollt? Überlegt, welche Motive, Zeichen, Symbole euch für den Anlass, die Person oder das Geschenk einfallen! Blumen, Glückskleeblätter, Tiere, Herzen, Smileys …??? Vielleicht habt ihr auch einige Backförmchen, die sich vom Motiv her eignen? Dann könnt ihr auch die verwenden. Mit verschiedenen Buntstiften oder Wachsmalkreiden zeichnet ihr eure Motive auf die Papiere, groß, klein, verstreut oder gehäufelt – so wie es auch Wassily Kandinsky in seinem Bild gemacht hat. Tauscht immer wieder die Plätze, damit die Papiere von allen Seiten gestaltet werden. © Museumspädagogisches Zentrum , Foto: Andrea Feuchtmayr Collage für Löcher, Risse und mehr Hat euer Papier vielleicht an einigen Stellen Löcher oder Risse oder habt ihr Lust, das Papier mit der Collagetechnik weiter zu gestalten? So geht‘s: Altpapierreste gestaltet ihr zuerst wieder farbig und gemustert mit der Frottage-Technik. Schneidet verschiedene Motive aus. Um Löcher zu reparieren, müssen die Motive ein ganzes Stück größer sein als die kaputten Stellen. Mehlkleber herstellen Zum Kleben verwendet ihr selbst hergestellten, umweltfreundlichen Mehlkleber! So könnt ihr nicht wieder verwendbares Geschenkpapier ohne Bedenken in die Papiertonne werfen. Und so könnt ihr Mehlkleber selbst herstellen. Schiebt dazu den Regler unter dem Bild Schritt für Schritt nach rechts und folgt der Anleitung unter den Bildern. Verpacken ohne Klebefilm Auch Päckchen packen könnt ihr umweltfreundlich ohne Plastik-Klebestreifen! Wie es geht, erfahrt ihr, wenn ihr den Regler wieder nach rechts schiebt und der Anleitung unter den Bildern folgt!Tipp: Zu zweit und mit 4 Händen geht’s einfacher! Geschenk zu groß, Papier zu klein? Da hilft ein Falz! Zwei Papiere könnt ihr mit einem Falz zu einem großen Papier zusammenfügen. Der Falz lässt sich dann auch gestalterisch für euer Päckchen nutzen. So geht’s: Sicher werdet ihr mit euren außergewöhnlich verpackten Geschenken viel Freude bereiten. Toll, was man aus Altpapier so zaubern kann! Und gleichzeitig habt ihr nachhaltige, umweltfreundliche Recyclingverpackungen hergestellt! Denkt auch nach dem Feiern ans Recycling, werft nur Papier in die Altpapiertonne und nur diejenigen Papiere, die sich nicht weiterverarbeiten lassen. Bestimmt gibt es ja bald wieder eine Gelegenheit, mit selbst gestaltetem Geschenkpapier jemandem eine Freude zu bereiten.Viel Spaß bei euren von Wassily Kandinsky inspirierten Geschenkpapier-Improvisationen! Abbildungsnachweis Titelbild: © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Andrea Feuchtmayr

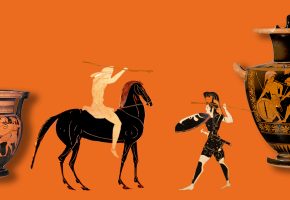

© Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, Foto: Renate Kühling, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Die Aufgaben einer griechischen Frau waren vor 2500 Jahren: Kinder erziehen, kochen, Wasser holen, Wolle verarbeiten, Sklaven ausbilden, die Gräber pflegen und sich um die Erinnerung an die Toten kümmern. Einige dieser Aufgaben gehören (leider) heute noch zum Klischeebild einer Frau. Keinesfalls durften Frauen in der Antike zur Schule oder alleine ins Theater gehen, an Wahlen teilnehmen oder reiten. Aber es gab damals auch schon Frauen, die sich von den meisten anderen unterschieden. Sie hatten besondere Aufgaben in bestimmten Bereichen: Priesterinnen, Dichterinnen, Königinnen und Hetären (Prostituierte, die hoch gebildet und sozial anerkannt waren; oft Begleiterinnen von bekannten Personen des öffentlichen Lebens). Eine sagenumwobene Gruppe von besonders starken Frauen waren in der Antike die Amazonen. Sie galten als außerordentlich mutig und wollten von Männern nichts wissen. Sie ritten auf Pferden, kämpften mit Waffen und taten auch sonst vieles, was im Verständnis der Zeit eigentlich Aufgabe der Männer war. Wir wissen heute nicht, ob es die Amazonen jemals wirklich gab. Vielleicht waren es Frauen, die als Steppenvolk im Norden der heutigen Türkei lebten. Als ihr Stammvater gilt Ares, der „Haudrauf“-Kriegsgott. Gestalte deine eigene Amazonen-Vase Obwohl man nicht weiß, ob es sie wirklich gab, werden auf antiken Vasen oft Amazonen dargestellt. Wie gestaltest du deine Amazonen-Vase? Ziehe die einzelnen Elemente auf die Vase und positioniere sie nach Belieben darauf. Die Aussage des Bildes verändert sich je nachdem, was und wohin du die Elemente setzt. Probiere es aus! Amazonen stehen für Stärke. Feministische Bewegungen greifen heute häufig auf das Bild der Amazone zurück, um sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einzusetzen. Jede*r von uns hat Stärken, die ganz unterschiedlich sein können. Sie müssen nach unserem heutigen Verständnis allerdings nicht unbedingt mit körperlicher Kraft und Kampfbereitschaft zu tun haben. Was sind denn deine Stärken? Lade dir die Vorlage herunter und gestalte deine ganz persönliche Vase. Vase Pdf-Vorlage Hier hast du zwei Beispiele, an denen du dich orientieren kannst: Vorlage Vase. © Pixabay, Ausgestaltung: Museumspädagogisches Zentrum Vorlage Vase. © Pixabay, Ausgestaltung: Museumspädagogisches Zentrum Nachhaltigkeit Das Bild der Amazone wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu interpretiert und genutzt. Feministinnen nutzen es z. B. als Symbol für Stärke und Autonomie. Ein wichtiges Thema ist dabei die Geschlechtergleichheit (Ziel 5) und das Hinterfragen von Rollenzuschreibungen, um in Frieden und Gerechtigkeit leben zu können (Ziel 16). Passende Beiräge auf XponatTonkrug, Dekonstruktion, Collage Passende MPZ-FührungFrauen in der Antike (MS, RS, GYM, BS) Informationen zum MuseumVasen, worauf Amazonen und ihre Geschichten abgebildet sind findest du in der Staatlichen Antikensammlung in München. Schau vorbei! Abbildungsnachweis Titelbild: © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München. Foto: Renate Kühling, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Ein Schönheitswettbewerb unter Göttinnen, eine Entführung, ein hölzernes Pferd, das es in sich hat, und die abenteuerliche Irrfahrt des Odysseus: In der antiken Mythologie ranken sich viele spannende, aber nicht immer „ehrenhafte“ Geschichten um den Trojanischen Krieg. Schönheitswettbewerb mit Folgen Drei Frauen - die Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite - streiten sich um einen Apfel. Nicht um irgendeine Frucht, sondern um einen goldenen Apfel, der als Siegespreis für die Schönste unter den Damen vorgesehen ist. Kein Wunder, dass die drei mit harten Bandagen und nicht immer mit fairen Mitteln kämpfen. Aphrodite zum Beispiel versucht es mit Bestechung des Kampfrichters: Wenn Paris, der Sohn des trojanischen Königs Priamos, Aphrodite zur Siegerin kürt, dann erhält er als Belohnung die schöne Helena, auf die er schon lange ein Auge geworfen hat. Paris lässt sich auf den unehrenhaften Handel ein, doch es stellt sich heraus, dass Aphrodite den Königssohn mit falschen Versprechungen gelockt hat: Helena ist bereits Menelaos, dem König von Sparta, versprochen. Um sie für sich zu gewinnen, muss Paris erneut zu unfairen Mitteln greifen: Er entführt die Schöne kurzerhand nach Troja – und mit diesem Kidnapping beginnt der Trojanische Krieg. Beide Kriegsparteien sind etwa gleich stark. Das griechische Heer, angeführt von Agamemnon, soll Helena wieder zurückholen. Auf seiner Seite stehen die Helden Achilles und Odysseus, unterstützt von den Göttinnen Hera und Athena. Auf trojanischer Seite dagegen kämpften der heldenhafte Hektor sowie Aeneas, der Sohn der Göttin Aphrodite, die zusammen mit Apollon auch im Krieg mitmischt. Die Bemalung auf folgender Vase zeigt eine Szene vor Beginn des Trojanischen Kriegs. Schau sie dir genau an und überlege um welches Ereignis es sich handelt. Zankapfel © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Helden oder Betrüger? Laut der antiken Mythologie gab es im Krieg ungeschriebene Gesetze und Prinzipien, an die sich alle beteiligten Personen halten mussten. So wurde grundsätzlich von Männern erwartet, dass sie im Falle einer Niederlage heldenhaft ihr Leben opferten anstatt zu fliehen und damit ihr Leben zu retten. Als ein solch „ehrenwerter“ Krieger galt zum Beispiel Achilles: Er handelte entschlossen, hielt sich streng an die Vorschriften und war daher letztlich auch erfolgreich. Daher folgten ihm seine Männer bedingungslos. Odysseus hingegen, ein Gefährte Achilles, handelte oft listig und betrügerisch. Das führte ihn zwar auch zum Erfolg, kam aber bei seinen Gefolgsleuten nicht immer gut an. Der Held büßte dadurch etwas von seinem Ruhm ein. Aber auch die Trojaner handelten nicht immer ehrenhaft. Paris zum Beispiel hatte mit seinem Konkurrenten Menelaos ausgemacht, dass ein Zweikampf darüber entscheiden solle, wer Helena zur Frau bekäme. Doch der Kampf entwickelte sich für Paris sehr ungünstig, so dass die Göttin Aphrodite einschreiten musste, um Paris zu retten. Sowohl Paris‘ Verbündeter Hektor als auch die Griechen akzeptierten diesen unfairen und unehrenhaften Sieg jedoch nicht. Der Krieg ging daher in die nächste Runde… Die folgende Szene zeigt sowohl das Paar Helena und Paris als auch Hektor und seine Frau Andromache. Aber wer ist wer? Tipp: Helena ist enttäuscht; Paris trägt Flügelschuhe, die ihn besonders flink (aber auch flüchtig) machen; Hektor ist schwer bewaffnet; Andromache ist stolz auf ihn. Wer zuletzt lacht… Doch am Ende war es wieder ein Betrug, durch den nach zehn Jahren der Krieg beendet wurde: Nach langer erfolgloser Belagerung Trojas stellten die Griechen den Trojanern ein riesiges hölzernes Pferd vors Stadttor und gaben es als „Friedensangebot“ aus. Die Trojaner fielen auf die von Odysseus ersonnene List herein und zogen das Pferd in die Stadt. Sie wollten es der Göttin Athena weihen, um von ihr geschützt zu werden. In Wirklichkeit versteckten sich in dem Pferd jedoch griechische Soldaten, die in der Nacht herauskamen und die Stadttore für die griechischen Truppen öffneten. Damit war der Krieg entschieden und Trojas Schicksal besiegelt. Aeneas Flucht © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Als einziger Trojaner konnte Aeneas aus der brennenden Stadt fliehen. Auf der Abbildung ist zu erkennen, dass er mit seinem Vater und seinem Sohn flüchtete. Und wer weiß, ob es die Stadt Rom und das mächtige römische Weltreich ohne Aeneas je gegeben hätte. Seine Nachkommen sollen der Sage nach nämlich Rom gegründet haben… Obwohl der Trojanische Krieg der antiken Mythologie entstammt, steckt doch in den sagenhaften Abenteuern von Paris, Odysseus & Co. auch vieles, was bis heute gilt: Kriege werden nie ganz „ehrenwert“ geführt, sie sind kein Vergnügen. Auch in Troja blieben am Ende eine vollkommen zerstörte Stadt und viele getötete oder heimatlos umherirrende Menschen. Daraus gelernt hat man bis heute leider wenig. – Überleg du dir einmal, was die Menschen aus dem Trojanischen Krieg lernen könnten… Informationen zum MuseumDu willst mehr über die Helden Griechenlands erfahren? Dann besuch doch mal das Martin von Wagner Museum in Würzburg oder orientiere dich hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: Achilles gegen Hektor © ZA63, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann.

Musik hat die Menschen schon immer begleitet. Auch Fundstücke und Texte aus der griechischen und römischen Antike zeigen, wie wichtig Musik zu dieser Zeit war. Leider sind heute fast keine originalen antiken Instrumente mehr erhalten. Daher wissen wir nicht sicher, wie die Musik damals geklungen hat. Auf Vasen sind häufig Musikinstrumente abgebildet. Sie erzählen uns, zu welchen Anlässen Musik gespielt wurde und von wem. Sie lassen außerdem erahnen, welche Stimmung die Musik vermittelt hat und wie dazu getanzt wurde. Musik in jeder Lebenslage Verschiedenste Ereignisse wurden in der Antike musikalisch untermalt. Besonders wohlhabende Menschen in Griechenland hatten häufig musizierende Sklaven oder spielten selbst ein Instrument. Auch Frauen blieben nicht von der Musikkultur ausgeschlossen, sondern musizierten daheim, denn das wurde als Teil der künstlerischen Bildung gesehen. Aber auch in der Öffentlichkeit spielte Musik eine große Rolle. Sie durfte zum Beispiel nicht fehlen auf Hochzeiten, beim sportlichen Fünfkampf, dem Pentathlon, und auf vielen anderen Festen. Beim Symposion (Trinkgelage) wurde den Gästen etwas auf Blasinstrumenten wie dem Doppelaulos (doppelte Holzklarinette) oder auf Saiteninstrumenten wie der Kithara vorgespielt. Trompeten und Hörner wurden unter anderem im Krieg verwendet. Mit ihnen ließen sich Signale über weite Strecken hörbar machen. Im Theater dagegen waren vor allem der Chor und die Tänzer von großer Bedeutung. Diskuswerfer und Weitspringer, © L204, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Genau wie heute löste Musik auch schon früher emotionale Wirkungen aus. Die griechisch-römische antike Musik soll einfach gebaut und fröhlich gewesen sein - vielleicht so ähnlich wie ein Großteil unserer heutigen Pop-Musik. Hörst du auch manchmal Musik beim Lernen oder zum Entspannen? Ähnlich war es vermutlich auch in der Antike. Damals glaubte man sogar, die Menschen könnten durch die Musik die Grenzen zur göttlichen Welt überschreiten. So beeinflussten die Götter und die Menschen sich gegenseitig mit Hilfe von Musik. Das zeigt sich besonders bei dem mythischen Sänger Orpheus. Der bekannteste Musiker der Antike wird häufig mit einer Lyra, einem kleinen Saiteninstrument zum Zupfen, dargestellt. Seine musikalischen Fähigkeiten galten als magisch: Er schaffte es, selbst die Götter der Unterwelt durch sein Spiel zu bewegen. Diese gestatteten ihm daraufhin, seine eigentlich tote Frau Eurydike in die Welt der Lebenden zurückzuholen. Musik als Mordmotiv Mit seiner Musik konnte Orpheus aber nicht nur Menschen „verzaubern“, sondern sie auch ablenken, betören und stören. Laut der griechischen Mythologie spielte er zum Beispiel auch für Krieger, die dadurch nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit ihre militärischen Aufgaben und Pflichten erfüllten. Vor allem den Frauen der Krieger gefiel diese Wirkung von Orpheus Musik nicht. Sie wollten, wie das in der Antike üblich war, von ihren Männern beschützt werden. Spätestens als Orpheus seine Frau Eurydike endgültig an die Unterwelt verlor, weil er sich seinen Emotionen hingegeben und zu ihr umgedreht hatte, galt er nach griechischer Auffassung als unmännlich oder sogar als Frauenfeind. Dass er sich anschließend jungen Männern zuwandte, verstärkte die Ablehnung des mythischen Sängers. Die Frauen wurden wütend, fielen ganz aus der ihnen in der Antike zugewiesenen Rolle, bewaffneten sich und töteten den Lyraspieler eigenhändig. Du siehst: Musik kann auch ganz schön gefährlich sein. In diesem Fall lieferte sie sogar ein Mord-Motiv! Orpheus Tod, L534, © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Informationen zum MuseumWenn du mehr über die Musik in der Antike erfahren möchtest, schau doch mal in Würzburg im Martin von Wagner Museum vorbei, schneller geht es hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: Musizierende Frauen © L521, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer

Warst du schon mal im Theater oder hast vielleicht sogar selbst Theater gespielt? Bereits vor 2500 Jahren ließen sich die Menschen im antiken Griechenland von Theateraufführungen begeistern. Hier erfährst du, worüber die Zuschauerinnen und Zuschauer damals lachten (oder vielleicht auch weinten) und warum die Schauspieler zumeist Masken trugen. Theater – ein göttliches Vergnügen Dionysos © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer. Wenn es im alten Griechenland etwas zu feiern gab, dann durfte Dionysos nicht fehlen: der griechische Gott der Freude, des Weines und der Verwandlung. Er ist aber auch der Gott des Theaters. Im 5. Jhdt. v. Chr. wurde in Athen ein riesiges Theater zu seiner Ehre errichtet. Es war in den anstehenden Felshang gebaut, besaß eine runde Spielfläche, die ‚Orchestra‘ und umfasste knapp 17.000 Sitzplätze – unglaublich, Oberammergau hat als Freiluftbühne zum Beispiel gerade mal 4.500 Sitzplätze, ist aber trotzdem das größte Theater seiner Art (überdachter Zuschauerraum, Bühne frei). Die Waldbühne in Berlin hat 22.290 Plätze, also mehr als das Dionysostheater. Und wer stand im antiken Griechenland auf der Bühne? – Frauen jedenfalls nicht, denn das galt als unanständig. Frauenrollen wurden von Männern übernommen. Das war ohne weiteres möglich, da die Schauspieler generell Masken trugen. Verschlagene Alte, © Martin von Wagner Museum der Universität, Würzburg, Foto: Peter Neckermann. Diese Tonfigur aus der frühen Antike zeigt einen Komödienschauspieler in Frauentracht, der den Typus der ‚verschlagenen Alten‘ verkörpert. In griechischen Komödien wurden gerne Szenen oder typische Charaktere aus dem Alltagsleben nachgeahmt und - meist mit einem leichten Augenzwinkern - verspottet. Überlege, was die ‚verschlagene Alte‘ zum Beispiel zu ihrem Ehemann gesagt haben könnte, der nach Mitternacht leicht angetrunken nach Hause kam. Theaterstücke für jede Stimmungslage Auch schon im alten Griechenland wollten die Menschen im Theater gut und spannend unterhalten werden, wollten lachen, staunen und erschreckt werden, mit den Helden auf der Bühne bangen und sich freuen. Für jede Stimmungslage und jeden Bedarf gab es im antiken Theater die passenden Stücke: Tragödien brachten tragische Heldenschicksale auf eine besonders aufwändig, mit hohen Aufbauten ausgestattete Bühne. Komödien dagegen griffen Themen und Personen aus dem Alltagsleben auf, die humorvoll mit derbem Spott überzogen wurden. Satyrspiele, die ebenfalls leichtere Unterhaltung boten, wurden immer im Anschluss an drei Tragödien, sogenannte Trilogien, aufgeführt. Sie sollten als Persiflage auf die schwerwiegenden, ernsten Mythenstoffe der Tragödien die Stimmung wieder aufheitern. Auf der Bühne tummelten sich dann seltsame Mischwesen, Menschen mit Pferdeschweif und Eselsohren: die sogenannten Satyrn, die in der griechischen Mythologie als die Begleiter des Dionysos galten. Je nach Stück kamen unterschiedliche Kostüme und Masken zum Einsatz. Besonders die Komödie brauchte solche Hilfsmittel, um die Menschen mitreißen und erheitern zu können. Da die Gesichter der Schauspieler immer hinter Masken versteckt waren, kam es bei ihnen vor allem auf ausdrucksvolle Gebärden und eine wohlklingende, kräftige Stimme an. Damit man in den oft riesigen Theatern überall verstehen konnte, was auf der Bühne gesprochen wurde, hatten die Masken zudem meist große, trichterartige Mundöffnungen, die den Schall verstärkten. Neben den Schauspielern gab es auch einen Chor, der in der Orchestra zu Flötenmusik sang und tanzte. Seine Aufgabe bestand darin, Ereignisse zusammenzufassen oder anzukündigen und die Gefühlslage der Handlung zu spiegeln, so dass sich das Publikum noch stärker angesprochen fühlte. Gespielt wurde immer im Freien. Daher wurden häufig Architekturmalereien, sogenannte „Skenographien“, als Bühnenkulisse verwendet. Die folgenden Bilder zeigen Kostüme, Masken und Szenen aus antiken Tragödien und Komödien. Überlege, ob das gezeigte Bild auf eine Tragödie oder eine Komödie hinweist. Die Auflösung siehst du, wenn du die Karte wendest. In den meisten Theaterstücken schlüpften die Schauspieler in die Rolle eines mythologischen Helden. Such dir eine Gruppe von drei bis vier Personen, die mit dir ein kurzes Stück aufführen. Am besten nehmt ihr eine euch allen bekannte Heldengeschichte als Vorlage (zum Beispiel eine Episode aus der Odyssee oder der Herkules-Sage) und skizziert grob die Handlungsabfolge. Den Rest könnt ihr improvisieren. Natürlich sind in eurem Stück alle Geschlechter willkommen! Informationen zum MuseumAntike Terrakotta-Masken, Theaterdarstellungen auf Tafelgeschirr und sogar ein Modell sowie noch viele weitere Ausstellungsstücke zum antiken Griechenland könnt ihr euch im Martin von Wagner Museum in Würzburg anschauen. Mehr Infos zu seinen antiken Schätzen findest du hier: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg Abbildungsnachweis Titelbild: © Modell eines griechischen Theaters zur Zeit des Aischylos, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto: Christina Kiefer.

Geleitet durch einen Stern, kamen drei Sterndeuter aus dem Morgenland, um dem neugeborenen König der Juden die Ehre zu erweisen – so wird in der Bibel bei Mt 2,1–12 berichtet. In der Kunst werden sie seit dem Mittelalter als Könige dargestellt, die entweder durch unterschiedliche Hautfarbe oder drei Lebensalter Symbol für die gesamte Menschheit sind. Die Heiligen Drei Könige nehmen ihre Kronen ab und bringen dem kleinen Jesus Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Bei Rogier van der Weyden tragen die drei Männer kostbarste Gewänder des 15. Jahrhunderts, ihre Kronen sind erst auf den zweiten Blick zu entdecken. Typisch für die Malerei der Alten Niederländer: In zahllosen Details stecken Bedeutungen. Wir wollen die Aufmerksamkeit auf den Stern lenken, den Rogier van der Weyden am nach oben dunkler werdenden Himmel malte, halb verdeckt durch den ruinösen „Stall“, hinter dem er aufblitzt. Dieser Stern inspiriert uns zu einer Weihnachtskarte. Du brauchst: Dunkelblaues Tonpapier im Format DIN A5 oder eine dunkelblaue Doppelkarte Einen gut gespitzten Farbstift in Gold, Silber, Weiß oder Gelb Natürlich lassen sich auch Postkarten, kleine Geschenkanhänger oder Geschenkpapier mit solchen Sternen gestalten. So geht’s (siehe dazu auch den Bilder-Slider unterhalb): Leicht schräg auf das blaue Papier einen geraden Strich ziehen. Senkrecht dazu einen zweiten Strich ziehen, der genauso lang ist und den anderen genau in der Mitte teilt. Ein gleichschenkliges Kreuz ist entstanden. In alle Zwischenräume Striche ziehen, so dass ein Stern aus acht Strahlen entsteht. Nun kommen deutlich kürzere Striche zwischen die einzelnen Strahlen. Start für das Ziehen der Striche ist jeweils der Kreuzungspunkt. Im letzten Schritt in alle 16 Zwischenräume von der Mitte aus Striche ziehen, die den Zwischenraum jeweils halbieren und in der Länge zwischen den kurzen und den langen liegen. Tipp: Besonders schön sieht es aus, wenn du die acht langen Strahlen noch einmal von innen nach außen nachziehst. Dazu den Stift in der Mitte aufsetzen und dann nach außen ausgleiten lassen. Weitere Sterne nach dem gleichen Vorgehen zeichnen. Tonpapier zu einer Karte falten. Das Gemälde bietet aber noch mehr Anregungen! Sieh dir die Kleidung der Könige und ihre kostbaren Hüte genauer an. Zeichne einige Details ab oder lass dich zu eigenen Modekreationen und Stoffmustern anregen! Eine Zeitreise mit allen Sinnen Wenn du dich noch länger mit dem Gemälde beschäftigen magst, begib dich auf eine Gedankenreise. Welche Geräusche könntest du dir in der dargestellten Szene vorstellen, welche Gerüche wären denkbar? Schau dir dazu auch den Hintergrund an!Rogier van der Weyden hat seine Darstellung der Geschichte in die eigene Zeit und in seine Gegend geholt – ins 15. Jahrhundert in Mitteleuropa. Das war in der Malerei über viele Jahrhunderte üblich. So hat Paul Gauguin die Weihnachtsgeschichte in die Südsee verlegt. Und auch heute gibt es Weihnachtskrippen, die oberbayerischen Ställen nachempfunden sind oder mit Kunststofffiguren aus dem Kinderzimmer bestückt sind. Rogier van der Weyden, Columba-Altar: Anbetung der Könige, um 1455, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München, CC BY-SA 4.0 Passender Beitrag auf XponatExpertentipp Passende MPZ-Online-Veranstaltung MusPad: Die Weihnachtsgeschichte (alle Schularten und Jgst.) Passende MPZ-FührungDie Weihnachtsgeschichte (Horte, MS, RS, GS, GYM, BS)Die Weihnachtsgeschichte (Kinder ab 5 Jahren) Informationen zum Museum Starte deinen virtuellen Rundgang durch die Alte Pinakothek in Saal I im Obergeschoss, in dem sich die Altniederländische Malerei befindet. Weitere Gemälde zum Thema findest du in der Online-Sammlung der Bayerische Staatsgemäldesammlungen unter dem Suchbegriff „Anbetung“. Abbildungsnachweis Titelbild: Rogier van der Weyden, Columba-Altar: Anbetung der Könige (Ausschnitt), um 1455, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek München, CC BY-SA 4.0, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erlebten die Menschen in Europa eine "Kleine Eiszeit". Die Känale in Holland froren in den sehr kalten Wintern dauerhaft zu. So nutzten Kinder und Erwachsene die Eisflächen zum Schlittschuhlaufen. Auch die Künstler entdeckten die schönen Seiten des Winters und begannen Winterlandschaften zu malen. Esaias van de Velde: Eisbelustigung auf dem Wallgraben, 1618, Alte Pinakothek, Inv. Nr. 2884, Bayerische Staatsgemäldesammlungen Maler wie Pieter Bruegel d.Ä. oder Lucas van Valckenborch stellten nicht nur den Schnee auf dem Boden und den Dächern dar, sondern ließen es in ihren Bilder auch schneien. Lucas van Valckenborch, Winterlandschaft, 1586, Wien, Kunsthistorisches Museum Vielleicht willst du es auch einmal in einem Winterbild schneien lassen. Das ist mit Hilfe eines digitalen Bildprogramms wie dem kostenlosen GIMP gar nicht so schwer. Lade das Programm von der Website von GIMP herunter, öffne es und folge der Anleitung unter dem Bild. Schiebe dazu den Regler unter dem Bild Schritt für Schritt nach rechts. Klicke auf Schneemaske 1 und Schneemaske 2, um sie herunterzuladen. Informationen zum MuseumEin Klick auf die Abbildung von van de Velde führt dich zu der Onlinesammlung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Oder noch besser: Sieh sie dir im Original in der Alten Pinakothek an! Abbildungsnachweis Titelbild: Esaias van de Velde, Eisbelustigung auf dem Wallgraben (Ausschnitt), Inv. Nr. 2884, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, CC BY-SA 4.0, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum, Alfred Czech

Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? Die neue Ausstellung „Landwirtschaft und Ernährung“ im Deutschen Museum München möchte dich zum Nachdenken anregen. Wie werden unsere Lebensmittel produziert und welchen Einfluss haben unsere Essgewohnheiten auf die Welternährung und den Klimawandel? Neben Infos zu Nutzpflanzen mit interessanten und anschaulichen Pflanzenmodellen kommen auch wichtige Aspekte von Fleisch- und Milcherzeugung nicht zu kurz. Schau dir einmal dieses große Lebensmittelregal an! Hier erfährst du viel über dein Essen! Woher kommt zum Beispiel der Reis? Wie klimafreundlich ist die Verarbeitung einer Sojabohne? Klicke auf die einzelnen Felder und erfahre mehr! Foto: Deutsches Museum, Hubert Czech, bearbeitet Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Klimagase oder Treibhausgase, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Distickstoffoxid (N₂O) sind Gase in der Atmosphäre, die die Wärmestrahlung der Erde reflektieren und so dafür sorgen, dass es auf der Erde nicht zu kalt wird. Bis zu einem gewissen Grad ist dieser Treibhauseffekt notwendig für das Leben auf der Erde. Bild: Unsere Erde, © Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) Aber da die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre seit 200 Jahren steigt, kommt es zum Klimawandel. Es wird wärmer auf der Erde und damit zu einem Problem für uns alle. Der wachsende Ausstoß der Treibhausgase und die damit verbundenen Erwärmung der Erdoberfläche, führen dazu, dass viele Tier- und Pflanzenarten aussterben. Die zunehmende Wärme lässt die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Das Wetter verändert sich, Hitzewellen werden länger, gleichzeitig gibt es starke Niederschläge – Anzeichen eines beginnenden Klimawandels. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Die Weltbevölkerung produziert mehr Klimagase, als die Erde verträgt. Bei der Nahrungsmittelproduktion, aber auch bei der Erzeugung von Energie durch Verbrennen von fossilen Energieträgern (Holz, Öl, Gas, Kohle) entstehen zu viele Treibhausgase. Wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten, unseren Konsum und unsere Produktionsmethoden verändern. MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Ein Königreich für Klimaretter (Deutschklasse MS Jgst. 7-9, GS Jgst. 4, MS, RS bis Jgst. 6) Passende MPZ-FührungenSchulklassenprogramm ab 8. Klasse im Deutschen Museum: Klima auf dem Teller - Was hat mein Essen mit unserem Klima zu tun? (BS,GYM, MS, RS ab Jgst. 8)Schulklassenprogramm für Grundschule im Botanischen Garten: Weizen, Mais und Reis – Gräser für die Welt (BS, FöS, GS, GYM, Horte, MS, RS) Informationen zum MuseumGehe doch mal auf die Suche nach diesem Regal im Deutschen Museum. Finde heraus, wieso die Paprika eckig ist, was die Sektflasche da zu suchen hat und was genau der Vorteil von Instantsuppe sein könnte. Je nachdem, welche Kategorie du auf dem Medienpult vor dem Regal auswählst, bekommst du weitere Informationen zu Grundnahrungsmitteln, Spezialnahrung, zu Herstellung, Konservierung, Geschmack von Lebensmitteln, zu Genussmitteln und zu Geschichte und Gesellschaft. Im Freiland des Botanischen Gartens in München findest du die Pflanzen, die die Grundnahrungsmittel Reis, Mais, Weizen und Hirse liefern. Informiere dich. Abbildungsnachweis Titelbild: Ein Regal mit 45 Lebensmitteln aus dem Spektrum der Ernährung. Bild: Deutsches Museum, Hubert Czech

Carl Spitzwegs "Armer Poet" (1839) wohnt unter dem Dach in einer kleinen Kammer. Wie armselig seine Behausung ist, fällt erst so richtig auf, wenn er ausgezogen ist. Ziehe am Anfasser links in der Mitte am Rand und schiebe den Balken langsam nach rechts. So siehst du Stück für Stück, welche Besitztümer er hinterlassen hat. Finde auch heraus, was genau er alles mitgenommen hat. Passender Beitrag auf XponatDer arme Poet ist ausgezogen Passende MPZ-FührungFernweh und Fantasie. Mit dem Bleistift unterwegs (MS/RS/GYM ab Jgst. 9, BS) Passende Online-VeranstaltungMusPad: Menschenbilder in der Kunst (MS, RS, GYM, BS) Informationen zum MuseumSpitzwegs Der arme Poet gehört zum Sammlungsbestand der Neuen Pinakothek. Derzeit ist das kleine Gemälde aufgrund der Generalsanierung der Neuen Pinakothek in der Sammlung Schack ausgestellt. Mehr zum Gemälde erfährst du in der Online-Sammlung der Pinakotheken. Abbildungsnachweis Titelbild: Carl Spitzweg, Der arme Poet (Ausschnitt), 1839, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Neue Pinakothek, derzeit Sammlung Schack, CC BY-SA 4.0

... von Fürth Mitten im Herzen von Fürth kannst du wortwörtlich „abtauchen“ im Untergrund. Denn hier befindet sich, in einem Kellergewölbe tief unter dem Jüdischen Museum Franken, eine Mikwe. Aber was ist eine Mikwe? Eine Mikwe wird auch als „Tauchbad“ bezeichnet. Sie ist für die jüdische Religion von besonderer Bedeutung. Gläubige Jüdinnen und Juden müssen darin bei jedem Besuch einmal ganz untertauchen. Sie gehen nur zu speziellen Anlässen in ein solches Tauchbad: zum Beispiel vor dem Schabbat oder zu besonderen Feiertagen. Eine jüdische Frau sucht die Mikwe einmal im Monat auf und nach der Geburt eines Kindes. Jüdische Paare gehen vor ihrer Hochzeit getrennt voneinander dorthin. Und warum besuchen jüdische Frauen und Männer eine solche Mikwe? Das liegt daran, dass es im Judentum die Vorstellung von einer „rituellen“, das heißt symbolischen „Reinheit“ gibt. Im Alltag erlebt man viele Situationen, die einen „unrein“ werden lassen. Das ist eigentlich gar nicht weiter schlimm und gehört zum Leben dazu! Für bestimmte Anlässe oder nach manchen Ereignissen soll man nun aber die ursprüngliche Reinheit wiederherstellen. An einem Feiertag zum Beispiel sollte man besonders „rein“ sein, deshalb taucht man zuvor in der Mikwe unter. Jetzt fragst du dich bestimmt, weshalb sich Jüdinnen und Juden nicht einfach duschen oder in die Badewanne legen? Vor jedem Mikwenbesuch muss man sich gründlich waschen. Hierzu reicht tatsächlich eine gewöhnliche Dusche. Beim anschließenden Eintauchen in die Mikwe geht es dann aber gar nicht um das Waschen des Körpers. Nach der äußerlichen folgt jetzt die symbolische Reinigung. Als besonders „reines“ Wasser gilt natürlich das Grundwasser. Deshalb befanden sich Mikwen früher oft im Keller eines Hauses, sodass sie sich automatisch mit Grundwasser füllten. Auch in Fürth musst du daher tief in den Untergrund hinabsteigen, um zur Mikwe zu gelangen. Das Tauchbad und der Keller in Fürth sind übrigens schon über 350 Jahre alt! Wenn du noch mehr über Mikwen erfahren möchtest, kannst du dich hier informieren. Selber abtauchen kannst du in der Fürther Mikwe leider nicht. Das wäre wegen des Grundwassers ziemlich kalt! Aber wenn du dir das Tauchbad genau angesehen hast und aus dem Kellergewölbe wieder nach oben gestiegen bist, kannst du das Jüdische Museum Franken besuchen. Hier erfährst du noch mehr über die jüdische Religion und die Geschichte der Juden in Fürth und Franken. Passender Beitrag auf XponatGesellschaftsspiel, Teekanne, Tora-Schmuck Informationen zum MuseumDas Jüdische Museum Franken in Fürth befindet sich in einem Gebäude, das 1702 von Hirsch Fromm, einem Kaufmann und damaligem Gemeindevorsteher, über der Mikwe errichtet wurde. Die Erkundung des alten Hauses ist spannend: In der Dauerausstellung erhältst du vielfältige und überraschende Einblicke in die jüdische Geschichte und Kultur Frankens vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Du erfährst zum Beispiel, was ein Schofarhorn ist und wie es klingt, wieso Heuschrecken unter Umständen koscher sein können, Cheeseburger aber auf keinen Fall, oder was die Jeans mit einem fränkischen Juden zu tun hat. Abbildungsnachweis Titelbild: © Jüdisches Museum Franken | Fotografin: Annette Kradisch, Nürnberg (Ausschnitt)

"Wenn eine Gegend sich in Nebel hüllt, erscheint sie größer, erhabener und erhöht die Einbildungskraft und spannt die Erwartung gleich einem verschleierten Mädchen." So beschreibt der romantische Maler Caspar David Friedrich (1774 - 1840) die Wirkung des Nebels in seinen Gemälden. Wenn du die Atmosphäre veränderst, verändert sich auch die Stimmung eines Bildes. Das sensibilisiert dich dafür, wie der Künstler Licht und Wetter als Gestaltungsmittel eingesetzt hat. Mit dem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm „GIMP“ kannst du einfach Nebel in Bilder einfügen. Dazu musst du weder ein Künstler noch ein digitaler Experte sein. Lade das Programm kostenlos auf der Website von GIMP herunter, öffne es und folge der Anleitung unter dem Bild. Schiebe dazu den Regler unter dem Bild Schritt für Schritt nach rechts. Hier findest du weitere Beispiele zur Anregung. Wenn du die „ungefilterten“ Gemälde sehen und mehr über sie wissen willst, klicke auf die Bilder. Sie führen dich auf die Website der Alten Pinakothek der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Nebelmanipulation: Joseph Anton Koch: Der Schmadribachfall Nebelmanipulation: Carl Blechen: Bau der Teufelbrücke Nebelmanipulation: John Christian Dahl, Frederiksholm Kanal in Kopenhagen Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Alten Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Passende MPZ-FührungRomantik und Realismus (MS, RS, GYM jeweils ab Jgst. 8, BS) Informationen zum MuseumSieh dir doch die Bilder im Original in der Alten Pinakothek an. Abbildungsnachweis Titelbild: Caspar David Friedrich, Riesengebirgslandschaft mit aufsteigendem Nebel (Ausschnitt), um 1820, Neue Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, CC BY-SA 4.0, Bearbeitung: Alfred Czech

Teilnahmslos steht sie vor der farbenfrohen Fassade des Museums Brandhorst. Die lebensgroße Figur ist vertieft in ihr Smartphone. Mit Skulpturen wie Phone User 4 hält die Bildhauerin Judith Hopf uns einen Spiegel vor. Wie oft haben wir schon auf unsere Handys geschaut, obwohl um uns herum das bunte Leben stattfindet? Wie viel Zeit verbringen wir tagtäglich am Bildschirm? PHONE USER 4, Judith Hopf. Foto: © Elisabeth Greil, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München Die Skulptur von Judith Hopf ist einheitlich schwarz-grau und Mensch und Technik sind aus den gleichen Materialien – Faserbeton und Edelstahl – gefertigt. Im Gegensatz zu Phone User 4 sind wir (noch) keine untrennbare Einheit mit unseren Smartphones. Doch wie viel von uns steckt in unseren Handys und wie abhängig sind wir von ihnen? Phone User 4 stellt sich uns in den Weg und macht uns auf unser Nutzungsverhalten von Smartphones aufmerksam. Vielleicht fühlen wir uns sogar ertappt, erkennen uns in der Skulptur wieder und müssen schmunzeln. Beobachte die Szenerie vor dem Museum Brandhorst eine Weile: Wie viele Passant*innen und Museumsbesuchende nehmen eine ähnliche Körperhaltung wie Phone User ein? Wie viele Menschen nutzen ihr Smartphone im öffentlichen Raum? PHONE USER 4, Judith Hopf. Foto: © MPZ, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München Die MPZ-Mitarbeiterinnen hat Phone User 4 zu einem Instagram-Reel inspiriert: Hier kannst du den Reel auf Instagram MPZ.Bayern ansehen. Welche kreativen Ideen für einen Social Media Post fallen dir ein? Tipp: Gehe um das Museum Brandhorst herum. Auf der Grünfläche zwischen Museum Brandhorst und der Pinakothek der Moderne befindet sich eine weitere Skulptur Judith Hopfs. Was macht dieser Phone User mit seinem Handy?Handysüchtig? - die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hierzu eine digitale Plattform geschaffen und lädt dich zum Selbstcheck ein, berät telefonisch und auch digital. Hole dir Hilfe! Übrigens ist hier ein spannender Film entstanden, darüber wie viel Zeit Jugendliche am Handy verbringen, wie es ihnen dabei geht und was ein Experte dazu sagt. Passende MPZ-FührungWorkshop: Future Bodies: Von Mensch-Maschinen und Maschinen-Menschen (GS, GYM, MS, RS) Information zum MuseumMöchtest du mehr über die aktuelle Ausstellung und die Sammlung im Museum Brandhorst erfahren, dann schau doch einfach HIER vorbei. Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem MPZ-Reel "Wie stelle ich ein Kunstwerk nach", © Museum Brandhorst, München und Museumspädagogisches Zentrum

Der Berliner Max Liebermann (1847 - 1935) war von den Biergärten fasziniert, als er in München lebte. Im Münchner Biergarten trafen sich Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten: die reiche Dame, die Kinderfrau und ihr Kind, die arme Witwe, der feine Herr, der einfache Soldat und viele mehr. Das beeindruckte Liebermann so sehr, dass er daraus ein Gemälde mit vielen Figuren schuf. Ziehe die Motive ins Bild. Nur an der richtigen Stelle rasten sie ein und vervollständigen so das Bild. Wenn du mehr über das Gemälde und Max Liebermann erfahren willst, klicke HIER. Oder du besuchst das Original, das derzeit in der Alten Pinakothek ausgestellt ist. In dem Beitrag "Iss was!? - Im Biergarten" findest du viele Informationen rund ums Essen und Trinken im Biergarten. Abbildungsnachweis Titelbild: Max Liebermann, Münchner Biergarten (Ausschnitt), 1884, Neue Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, CC BY-SA 4.0